懐と業の深さ──

『パリ・オペラ座-響き合う芸術の殿堂』展とジュール・ペロー

text by かげはら史帆

19世紀パリ・オペラ座で活躍した男性ダンサーであり、名作バレエ《ジゼル》の振付師のひとりである、ジュール・ペローという人物が主人公の小説を連載している。ありがたいことにさまざまな反響をいただいているが、そのなかに、「ジュールがなぜこんなにもオペラ座でのキャリアに執着しているのか不思議だ」という感想が何件かあった。

実をいうと作者の私にもよくわからない。よくわからないからこそ書いている、というのは格好つけすぎていて、このままわからないままだったらどうしようと不安を覚えながら書いている、というのが実情だ。だからこそ、11月からアーティゾン美術館で開催されている『パリ・オペラ座-響き合う芸術の殿堂』展に、エドガー・ドガの『バレエの授業』が展示されると知ったとき、私は一筋の光明が差したような心地になった。この絵画は、拙作の重要なモチーフであり、ジュール・ペローの姿形を後世に伝えるもっとも有名なビジュアル資料である。ジュール本人に会えるかのようにはしゃいだ私は、会場に着くやいなや、順路を飛ばしてその絵画を観に行った。『バレエの授業』は、ドガとオペラ座とのかかわりを扱った“第III幕-2”の部屋の中央に大切に掛けられていた。老いてすっかり頭の禿げたジュール・ペローが、指導用のステッキを垂直に床につき、オペラ座の若いバレリーナたちの練習姿を見守っている。これまで画集やウェブを介して幾度となく凝視してきた名画の実物と、私は真正面から相対した。そして小さく唸った。

──わからない。

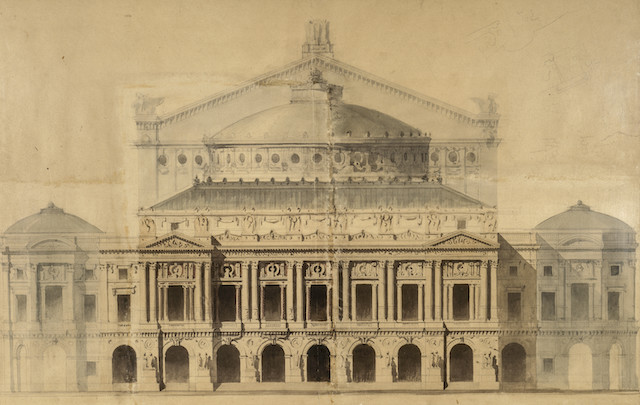

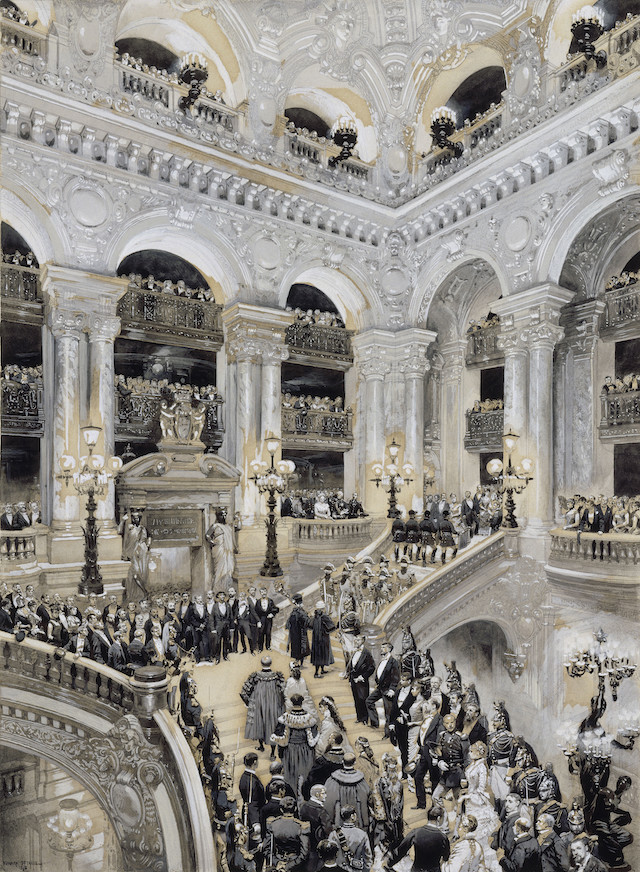

わからないのは当然である。「やっぱり本物は綺麗」とか「想像していたより小さい」という、芸能人を街で見かけた感想のような陳腐な言葉でしか語り得ないのは、私が単なる素人客に過ぎない証拠だ。すごすごと引き返して、“序曲”の部屋から出直すことにした。1875年に落成した新劇場(通称「ガルニエ宮」)の建築家であるシャルル・ガルニエの肖像と、彼の手に成る立面図、そして建設過程を描いた水彩のスケッチが続く。6枚目まで来たところで、はっとした。『建設中のオペラ座を訪ねるナポレオン3世と皇后』──エドモン・ジリス画。劇場の工事現場に、ナポレオン3世と皇妃ウージェニーが立っている。その横には、彼らを劇場にいざなうように手を伸べるガルニエの姿がある。彼の顎は少し上向きで、どことなく誇らしげだ。コンペティションに勝利し、新劇場の設計を任される。それはまだ無名の建築家であった30代半ばの男が、このオペラ座の芸術家列伝に名を刻むアーティストのひとりとなった証なのだ。

新劇場の落成によってその名誉の席に連なったのは、彼ばかりではない。ギュスターヴ・ブーランジェとともに天井画の制作を担ったジュール=ウジェーヌ・ルヌヴーも、オペラ座正面を飾る装飾彫刻『ダンスの精霊』を造ったジャン=バティスト・カルボーも、やはりオペラ座史に名を残す一員となった。彼らの創造物たる油彩画やブロンズ像の間を抜けると、展示はようやく、オペラ座の黎明期である17世紀を扱う “第1幕-1”に突入する。オペラ座の創設者であり、自らも舞踊家であったルイ14世が、羽飾りつきの鮮やかな衣装で太陽に扮しているドローイングが現れる。ジュール・ペローのデビューにはまだ150年以上を待たねばならない、その歴史の起点に立った私は、はじめて、自分が探していた答えのヒントを見出した気がした。

『パリ・オペラ座-響き合う芸術の殿堂』展は、序曲、第I幕(17世紀と18世紀)、第II幕(19世紀[1])、第III幕(19世紀[2])、第IV幕(20世紀と21世紀)、エピローグの順で構成されている。オペラ座創設から350年の間に、劇場は幾度も移転し、経営方針は変わり、革命が起き戦争が起き、舞台装置や衣装は流行と技術革新によって変容し、スター歌手やダンサーは世代交代する。その変遷のドラマを、フランス国立図書館、オルセー美術館ほか世界各地の所蔵品によって描いたのがこの展覧会である。

オペラ座に平穏な時代はない。あるときは要人の暗殺や暗殺未遂の現場になり、あるときは火災に遭い、あるときは厳しい財政難に陥る。そうした波乱の渦中で生きた当事者たちの人生もまた苦労の連続であった。ロマンティック・バレエ幕開けの時代の名バレリーナ、マリー・タリオーニもまたその例外ではない。華々しい活躍を象徴するような金の冠や、可憐なロマンティック・チュチュで舞うリトグラフとブロンズ像がある一方で、“爪先立ち”の開拓者である彼女の苦心がうかがえるペラペラの頼りないサテンシューズがあり、あまり美人とはいえない肖像画があり、愚痴っぽい手紙がある。妖精役を得意としたダンサーの生々しい実像が、ドガの描く舞台裏の踊り子たちの姿に直結し、そして、その踊り子たちを束ねる老ジュール・ペローの横顔につながっていく。

舞台は観客たちにひとときの幻想を見せる。その幻想に目がくらんだ輩によって、あるいはそういう輩を焚きつける運営方針によって、オペラ座は一大危機を迎える。“第III幕-3”の部屋に並ぶのは、幻想を我がものにしたいという欲望に衝かれた紳士たちの姿である。ある紳士は仮面舞踏会で淑女をナンパし、ある紳士は鼻の下を伸ばしてバレリーナの腰に手を回し、またある紳士は舞台袖でバレリーナに睦言をささやく。オペラ座の暗部に迫る画家たちの筆はジャーナリストのように鋭く、類似した場面を描いたドガの筆が実は非常に控えめであったことを思い知らされる。私の隣にいた大学生くらいの若い女性ふたりが、絵を指さしては「エロオヤジ」「あ、またエロオヤジ」と失笑していた。紳士に腰を抱かれてきまり悪そうにうつむくバレリーナが、作り笑顔で紳士をいなすバレリーナが、21世紀に生きる同じ年頃の女性たちの心と共鳴する。現在と過去が不名誉な形で接続されるその瞬間は、展覧会のキュレーションがもっとも冴えた輝きを帯びる瞬間でもある。

しかしオペラ座は、その凋落の危機から奇跡的に脱する。きっかけは、20世紀初頭におけるロシア・バレエ=バレエ・リュスの登場だった。彼らが起こした革命によって、男性ダンサーがふたたび脚光を浴び、美術、衣装、台本、音楽、ダンスを束ねた総合芸術としてのバレエが息を吹き返す。私たちが今日パリ・オペラ座で目にするエトワールたちの活躍のルーツが、ここにある。

我がジュール・ペローは、パリ・オペラ座の350年の歴史の中間期に位置する人物である。1830年にオペラ座デビューした彼は、マリー・タリオーニやファニー・エルスラーの同僚であり、女性ダンサーが台頭しはじめたロマンティック・バレエ幕開けの時代に男性ダンサーとして生きねばならなかった人物である。同時代の批評家からしばしば「男版タリオーニ」「男のシルフィード」とも評された彼の胸には、この時代に生まれついた不運に対する忸怩たる思いがあったに違いない。一度はオペラ座を離れながらも、彼はこの芸術の殿堂への執着を断ち切れず、《ジゼル》の振付によって再びオペラ座と接点を持つことになり、老いてなお、オペラ座の教師としてドガの絵画に出没する。何が彼をオペラ座に駆り立てさせたのか。絵画、写真、ブロンズ像、自筆譜、手紙、立面図、衣装、舞台背景など、約250点の展示数を誇るこの展覧会を歩き終えたあとの充足感と疲労が、その答えの糸口をおのずと浮かび上がらせてくれる。もちろん、これは私個人の見方にすぎない。テーマはルドルフ・ヌレエフであっても、リヒャルト・ワーグナーであってもいい。本展覧会の展示物の何に興味を持ったとしても、そこから無限に文脈が広がっていく。この懐と業の深さこそが、多くの人が口にするところのオペラ座の魔力なのだろう。

本展には、ジュール・ペロー、マリー・タリオーニ、リュシアン・プティパ、アンリ・デュポンシェル、カルロッタ・グリジほか、拙作に登場するさまざまな人物にかかわる展示品がある。だが、私がもっとも心惹かれたのは、ジュール・ペロー像を作ったこともある風刺彫刻家ジャン=ピエール・ダンタンによる、作曲家ジョアキーノ・ロッシーニの石膏の胸像だった。ロッシーニは、組んだ腕に音楽の神の象徴たる竪琴を抱え、眼を半ば閉じてうつむき加減になっている。芸術的な思索に耽っているのだろうかと思いきや、よくよく見ると像の台座に、串刺しになった脚付きの鶏肉のような画が描かれている。となるとこのロッシーニは、おなかいっぱいになってうとうと居眠りしているのだろうか。あるいは彼の丸っこい身体つきそのものが、丸々と肥えた鶏肉に喩えられているのであろうか。このコミカルな風刺は、オペラ座という権力への抵抗とも、茶化すことによる迎合ともとれる。こうした皮肉をも呑み込んで己の一部にしてしまう、それもまたパリ・オペラ座の懐と業の深さなのかもしれない。

展覧会情報

パリ・オペラ座-響き合う芸術の殿堂

会場:アーティゾン美術館 6・5階展示室

会期:2022年11月5日(土)〜2023年2月5日(日)開館時間:10:00〜18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(1月9日は開館)、12月28日〜1月3日、1月10日

入館料(税込):日時指定予約制

ウェブ予約チケット1,800円、当日チケット(窓口販売)2,000円、学生無料(要ウェブ予約)

*当日チケット(窓口販売)はウェブ予約枠に空きがある場合に販売します。

*中学生以下の方はウェブ予約不要です。

*この料金で同時開催の展覧会をすべてご覧頂けます。展覧会スペシャルサイト

https://www.artizon.museum/exhibition_sp/opera/同時開催: 2022年10月25日(火)〜2023年2月5日(日)

石橋財団コレクション選 特集コーナー展示

Art in Box ーマルセル・デュシャンの《トランクの箱》とその後(4階 展示室)