作曲家、日向敏文がオーケストラで描いた

混迷を深める世界に生きる人間の感情

text by 大谷隆之

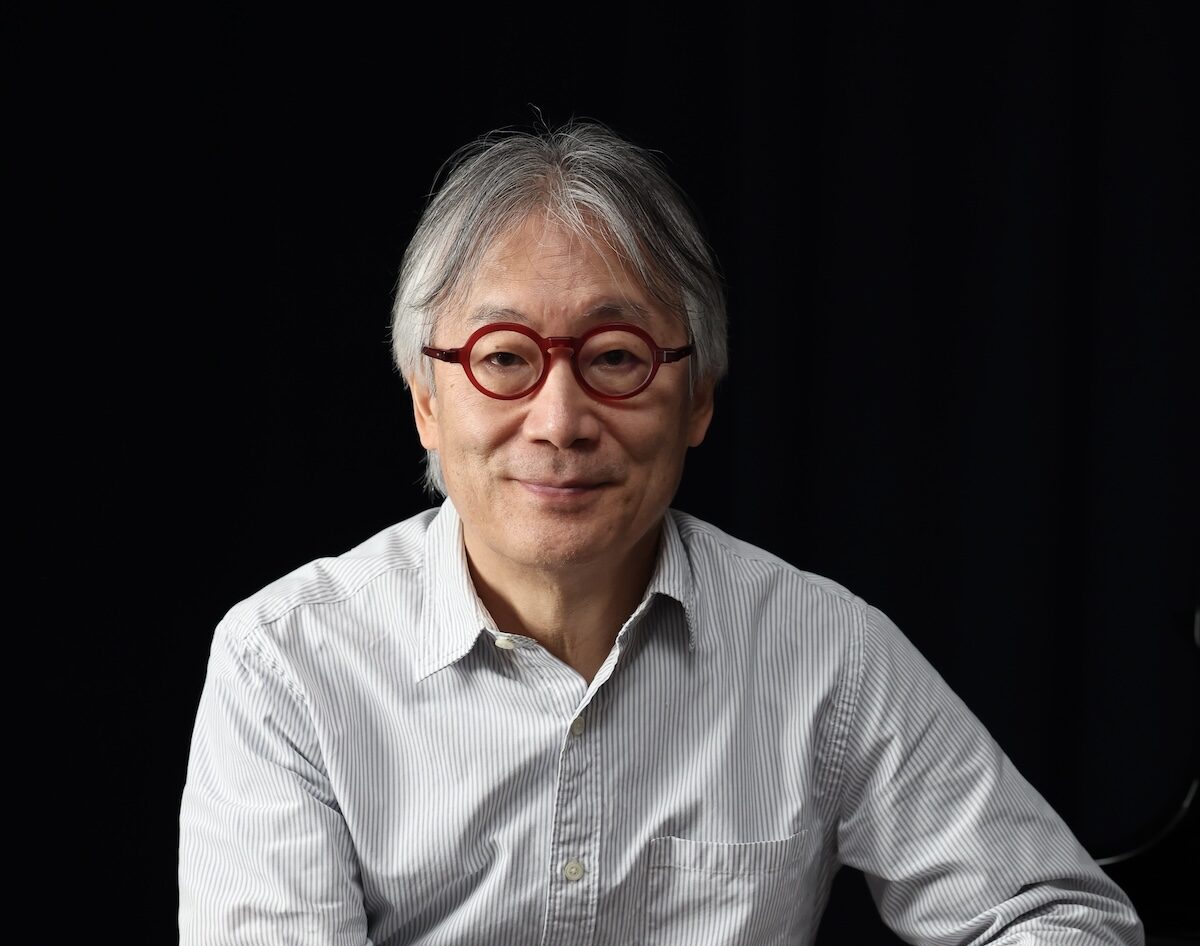

cover photo by Daijiro Yoshimura

1986年の楽曲がストリーミングで大ヒット

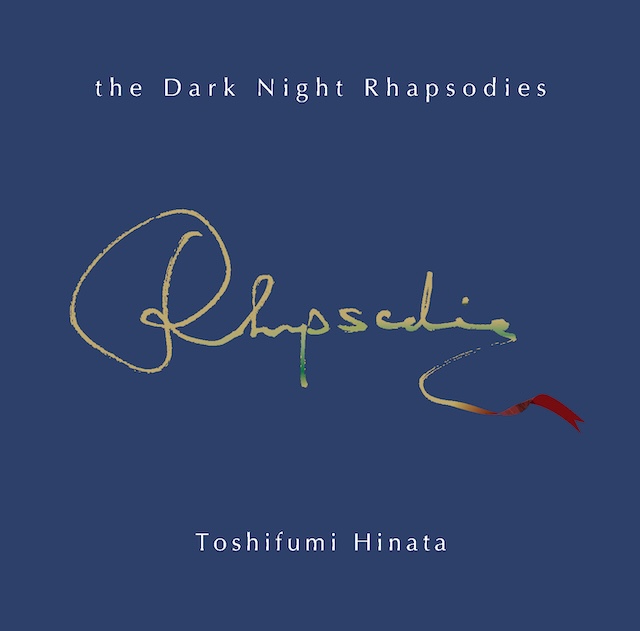

この上なく華やかで厳粛なのに、どこか悲しい。甘く流麗なメロディー、その豊かな響きを聴き込むほど、心の奥が凛と張り詰める──。日向敏文のニューアルバム『the Dark Night Rhapsodies』は、そんな不思議な魅力を湛えた1枚だ。

留学先のアメリカでジャズとクラシックを学び、1985年にアルバム『サラの犯罪』(アルファレコード)でデビュー。以来、どこまでも端正なメロディーと透徹したリリシズムで、圧倒的評価を得てきた。1991年にはドラマ『東京ラブストーリー』のサウンドトラックが大ヒットを記録。その後も幅広い作品を手がけ成功に導いている。おそらく日向敏文というアーティスト名を意識しないまま、作品に親しんできた人も少なくないだろう。

近年はSpotifyなどで過去作の配信もスタート。特に1986年発表の楽曲「Reflections」は、全世界で1億3,000万回以上も再生されている。ポストクラシカルシーンでも“再発見”され、日本以上に海外からの注目が高まる稀代のメロディーメーカー。その美しい旋律の数々が、最新作『the Dark Night Rhapsodies』では初めて、フルオーケストラで奏でられた。今回はあくまで作曲家に徹し、ピアノはまったく弾いていない。新境地とも言えるプロジェクトは一体どのように立ち上がったのだろうか。

「オーケストレーションの探求には、実はこの15年ほどずっと取り組んできました。特に発表のあてもなく、そのときどきの思いを曲にしてきた。何か具体的きっかけがあったわけじゃなくて、自分の中でそれが自然な流れだったんです。

ただ振り返ってみると、90年代にドラマの劇伴を書きまくった反作用はあったかもしれませんね(笑)。ご存知のとおりサントラの仕事では、クライアントのさまざまなオーダーに短期間で応えなきゃいけない。クラシック風、ポップス風から、カントリー&ウエスタン調まで──。僕も当時は、持てる引き出しを総動員して必死で対応していました。

そういう職人技を出し尽くした結果、どこかの時点でふっと原点に戻りたくなったというのかな。それこそ初期のソロアルバムみたいに、自分の内側で鳴っている音に耳を澄ましたくなったんです。その際、一番しっくりきた形式がたまたまオーケストラだった」(日向敏文、以下同)

さまざまな楽器が織りなす

複雑な響きにこそ託せる思いがある

全16曲、再生時間は約45分。どの曲にも麗しい旋律が惜しげもなく詰め込まれ、芳醇な世界が立ち上がる。過去作のストイックな緊張感に親しんできたファンは、導入の1音からあまりの絢爛さに驚くかもしれない。だが「創作の根本にあるものは、ほとんど変わっていないと思います」と日向は話す。穏やかに、でもはっきりと。

「この世界を生きていく中で僕自身が抱いた感情を、どう普遍的なメロディーに置き換えていくか。やりたいことは結局、その1点につきるんですよね。80年代半ばに発表した〈Reflections〉もそうでした。あの曲も、当時のポストモダン的風潮からすると反時代的なくらいメロディアスというか(笑)。輪郭のはっきりとした旋律をピアノとヴァイオリンでシンプルに奏でているでしょう。だから“通俗的”とか“ありふれた感傷”みたいな批判もけっこう受けてきました。でも自分の内面と向き合って、何度も推敲を重ねて出てきたのがあのメロディーですから。正直、ほかに表現のしようがなかった。

今回の『the Dark Night Rhapsodies』でも、その作り方は変わっていません。ただ年齢やキャリアを重ねるにつれ、旋律という要素をより自由に捉えられるようになってきたとは思います。何と言うか……明確な1本の線ではなくてね。さまざまな楽器が織りなす複雑な響きにこそ託せる感情や思いもある。そういう僕自身の変化が、おそらく今回のアルバムに結びついたんじゃないかなと」

思えば2022年リリースの前作『ANGELS IN DYSTOPIA Nocturnes & Preludes』は全編が美しいメランコリーに染められた内容だった。アルバムの全編を貫く緊張感と静謐さは、まさに「Reflections」の系譜と言っていい。2009年の『いつかどこかで』以来、13年ぶりにオリジナルアルバムを出そうと決めたきっかけは、日向いわく「SNSを通じた世界中のリスナーとの交流」。特に「シビアな状況下を生きる若者たちの存在が大きかった」という。

「サブスクで〈Reflections〉の再生回数が伸びるにつれ、世界中いろんな国や地域からメッセージをもらうようになって。その中には平和な日本では想像しにくいシビアな状況とか、切実な心情を綴ったものがすごく多かったんですね。

たとえば抑圧的な政治体制のもとで、息を潜めるように暮らしているLGBTQ+の人たち。あるいは戦火に晒され、文字どおり明日をも知れぬ日々を送っている若者たち。そういったリスナーの多くが僕の音楽に思いを託し、いわばメロディーを生きる糧としてくれていた。その声に直接触れて、僕自身ものの見方が根本から変わったんですね。美しいメロディーの持つ根源的な力を、改めて突きつけられた。

2022年の『ANGELS IN DYSTOPIA』はまさに、そんな若者のために作ったアルバムです。ロシアによるウクライナ侵攻が起こり、世界中でディストピア的状況がどんどん広がる中、懸命に生き抜こうとする若者の姿を“天使”と重ね合わせて曲を書きました」

Instagramで知ったブダペストのオーケストラ

一方『the Dark Night Rhapsodies』は、さまざまな点で『ANGELS IN DYSTOPIA』とは好対照をなす。まず1つは楽器編成だ。前作は日向自身のピアノにヴァイオリンとチェロを加えた小編成だったのに対して、今回はフルオーケストラ。しかも本人は作曲・アレンジに徹して、オリジナルアルバムでは初めて演奏には一切加わっていない。

さらに大きな違いは、作品そのものの色彩と手触りだろう。どこか悲痛な表情を湛えていた『ANGELS IN DYSTOPIA』に比べると、『the Dark Night Rhapsodies』の収録曲はどこか甘美で切ない。往年のヨーロッパ映画の劇伴を思わせるノスタルジックな響きが、聴く者を優しく包み込む。だがむしろ重要なのは、この2枚を続けて聴いてもまるで違和感がないことだろう。数多の相違点を超えて共鳴する“祈りの声”のようなものが、そこにははっきりと感じとれる。

「そう受け取ってもらえたのならすごく嬉しいですね。大げさに聞こえるかもしれないけど、混迷を深める世界に向けて書いたという意味では、僕の中で『ANGELS IN DYSTOPIA』と『the Dark Night Rhapsodies』は完全に繋がっています。要は同じ気持ちを、今自分が一番作りたいオーケストラ楽曲を通して表現してみたんですね。実はこの他にも、アルバムもう1枚分くらい曲がすでにできていて。僕の中ではすでに三部作の流れが見えている。これをトータルで実現するのも、1つ大きなモチベーションになっています」

演奏はハンガリーのブダペスト・スコアリング・オーケストラ。Netflix、Disney、Amazonなどが制作するコンテンツでも数多くのフィルムスコアを手掛ける楽団だ。あるとき日向が彼らのSNSアカウントにアクセスしたことから、本プロジェクトは一気に動き始めた。

「ぼんやりInstagramを眺めていたとき、本当にたまたま見つけたんですよ。何気なく概要欄を見ると、簡単な紹介文と実績リストに加えて“世界の作曲家たち、僕らはいつでも準備できてます”みたいなアピールが書いてあって(笑)。オフィシャルサイト経由で問い合わせてみたら、あっという間に返信がきた。

西ヨーロッパやアメリカに比べて東欧ではエコノミカルにレコーディングできるのは、実は前から知っていました。でも実際やりとりすると、すべてがシステマティックに洗練されているんですね。楽団員は25分単位契約になっていて。こちらが必要な編成を伝えるだけで、マネージャーが効率的な人員配置を提案してくれる。たとえばフルオーケストラのパートを最初に録り、少しずつ人数を減らし最後にはソロを録る──みたいな感じでね。コストが最小限に抑えられる逆三角形のシフトを組んでくれる。これは非常に新鮮な経験でした。結局、今回レコード会社は通さなかった。スケジュール調整から金額交渉まですべて自分でやっています。直接やりとりしたオーケストラの若いCEOがとにかくクレバーな方で、ストレスはほぼ感じませんでした。

ハンガリーでもトップレベルの演奏家が集まっているので、技術的な懸念も一切なかった。むしろCEOから念押しされたのは、こちらが求めるものをあらかじめ明確にしておくことでした。“彼らはプロ中のプロだから仕上がりは心配しなくていい。ニュアンスが違えば何度でもやり直してくれる。だからこそ現場で迷って時間を浪費するのは意味がない。イメージをしっかり固めてきてください”と」

日向いわく、レコーディングに向けてスコアをまとめだしたのが昨年11月頃。実際にハンガリーに渡ってスタジオ録音に立ち会ったのが今年(2025年)2月。その間たった3か月。かなりの強行スケジュールにも思えるが……。

「具体的な日取りが決まったことで、アルバムのヴィジョンが一気に固まりました。手もとには15年間ずっと書きためてきたオーケストラ用の素材があったので。そこからいろんなピースをピックアップし、1つのストーリーを作っていったイメージですね。

すでに完成していたもの、前後に合わせて手直ししたもの、32小節分だけ書いていたもの。作曲時期や仕上がり具合はバラバラで、中には今年に入って新たに書き足した曲もあります。意識したのは16曲、約45分の流れをしっかり見せること。そのオーケストレーションの響きを通して、自分の思いや感情を表現することです。そこは自分なりに、納得いくものができたんじゃないかなと」

強度のあるメロディーへのこだわり

1曲目「Dark Night Overture」。約3分の短い序曲だが、導入のストリングスからいきなり濃密な世界に引き込まれる。ゆったりしたテンポで奏でられる、蕩けるように甘やかな旋律。繊細な和声が織りなす懐かしい響き。そして音像から滲む歌ごころ。指揮者のゾルターン・パドは思わず、「イタリア歌劇の香りがする」と漏らしたそうだ。

「それを聞いたときは“あ、わかってくれてるな”と思って嬉しかったですね。僕もプッチーニやヴェルディの歌劇は子どもの頃から大好きで。彼らが書く序曲からは、作曲家として根源的な影響を受けた気がします。

あえて極論を言うと、イタリア歌劇って大部分のパートはさほど面白いと思えなくて(笑)。台詞とも歌ともつかない節回しで、退屈な──ほとんど不毛なやりとりがどこまでも続く。だからこそ作り手が精魂こめた序曲とか、アクトの合間に盛り込まれる短い曲が鮮烈に響くわけですよね。ときにはそれが、絶望を突き破って噴き出した、生の歓びそのものにすら思えたりする。

僕自身、〈Reflections〉の頃からずっとそんな強度のあるメロディーを志向してきましたし。このアルバムの収録曲には、特にその傾向が強く出ている。〈Dark Night Overture〉はその象徴だと思います」

続く「Babylon in the Sands」はその名の通り、砂漠の旅をモチーフにした組曲だ。2分に満たない曲が5つ。異国情緒あふれる旋律とリズムが、諸国巡りのようにテンポよく移ろうのが楽しい。だが最後の〈V. Faith Under the Rubble〉に近づくにつれ、その雰囲気が一変。無念の死者に捧げるレクイエムのように、悲嘆に満ちたメロディーへと沈み込んでいく。〈Rubble〉は“瓦礫”のこと。筆者はどうしても、今まさに中東で進行中の殺戮を想わずにいられなかった。

「かつてイタリアに滞在していたとき、友人に誘われてモロッコに遊びに行ったことがあって。生涯忘れられない景色にたくさん出会いました。その鮮烈な記憶にインスパイアされて生まれたのが、この組曲です。

ただ最後のパートだけは、破壊されつくしたパレスチナのガザ地区に思いを馳せています。同じ地球上に住む人間が、今この瞬間も殺されているかもしれない。音楽家としても人としても、僕はその事実から目を逸らすことはできません。無力さを感じながら、やっぱり毎日、ニュースの映像や現地からのSNS投稿に見入ってしまう。そして祈るような気持ちでいろいろ考えてしまいます。この組曲から、ほんの少しでもそんな気持ちを汲み取っていただけたのならありがたいです」

麗しいヴァイオリンソロが“優雅なる復讐”をロマンティックに歌い上げる「Vendetta」。管と弦のパートが絶妙な距離感を保ち、ハーモニーと不協和音の狭間をすり抜けていく「Joker」。ヴェネツィアに着想を得て、どこかヴィヴァルディの面影も宿した「Dark Night Rhapsody」組曲。濃い霧の中に差した一筋の光のように、温かな希望に満ちた「Wings of the Lion」。調性やテンポの違いはあれど、このアルバムに収められた曲はどれもふくよかで、芳しく、優しい。倍音成分をたっぷり含んだ響きは、相容れない感情をも豊かに包み込む。悲嘆と歓喜。絶望と希望──。

「人の感情って、決して単色ではない。ガザの惨状を訴えるSNSアカウントを見ているときですら、そう思うことがあります。どんなに悲惨な状況下でも、そこには日常があって。家族や友だちの対話から、ふと笑みがこぼれる瞬間はやっぱりあるんですよね。

僕自身の願いも含めて、今回はそういう包容力のある音楽が作ってみたかった。表現したい感情を音符に置き換えるとき、ただ1つの色に染めてしまうんじゃなくてね。むしろこの上なく流麗なメロディーが、かえって深い悲しみを感じさせるような──。自分の中では、そこにこそオーケストラの曲を書く意味があるんです」

新譜情報

『the Dark Night Rhapsodies』

日向敏文

2025年6月25日発売CD価格:¥4,400(税込) 商品番号:MHCL10184

CD仕様:ジュエルケース、SACD-Hybrid

SACD(Super Audio CD)層は、Alternate Mix(別Mix)を追加し全32曲収録

配信:全世界通常配信 およびハイレゾリューションオーディオ配信

発売:ソニー・ミュージックレーベルズ/アルファミュージックアナログ盤:¥6,600(税込)

セミダブルジャケット

レコード番号:PRM001

発売:Première (AVR Corporation)アルバム詳細:https://www.110107.com/s/oto/page/ToshifumiHinata-TDNR?ima=0510

日向敏文 Toshifumi Hinata

1955年2月23日、東京都大田区生まれ。73年に学習院高等科を卒業後渡英。サーレイ州ファーナムのオートバイ会社でアルバイトをしながら生活をする。74年に渡米。75年7月にウィスコンシン州アッシュランドのノースランド・カレッジに入学。キーボーディストとして、地元のブルースバンドやビッグバンドに参加するなど、本格的に音楽活動を開始。76年8月には、ボストンのバークリー音楽大学へ転校。78年8月には、ミネソタ州立大学(University of Minnesota -Duluth)の外国人奨学金を獲得して、同校音楽部へ転校。以降4年間に渡って、クラシカルピアノを専攻し、理論、作曲、オーケストレーションを学ぶ。自己のリサイタル、歌曲や独奏楽器の伴奏、室内楽、オーケストラなど、音楽全般にわたり活動。82年には、同大学卒業ののち、ミネソタで音楽家としての活動を開始。

85年に、1stソロアルバム『サラの犯罪』をアルファレコードからリリース。続けて、86年には、2ndアルバム『夏の猫』と、3rdアルバム『ひとつぶの海』をリリース。その後もコンスタントにソロアルバムを制作してきた。

91年には『東京ラブストーリー』の劇伴を担当。ドラマ・サントラとしてはオリコン・アルバムランキング最高第5位となる異例のヒットを記録する。97年に手がけた、ドラマ『ひとつ屋根の下2』の挿入歌「ひだまりの詩」(歌:Le Couple)は、オリコン・シングルランキング第1位を記録、180万枚の大ヒットとなった。1997年のオリコン年間ランキングでも第3位となり、同年の日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。Le Coupleのブレイクスルー・ナンバーとなり、彼らは『第48回NHK紅白歌合戦』の出場を果たした。

また、松たか子、佐藤奈々子、Le Couple、竹内結子、中山美穂、KOKIA、ダイアナ ロスなどに楽曲提供、トヨタ、コカ・コーラ、資生堂、アサヒビールなどの多くのCM音楽など、多岐に渡って活躍している。

近年では、フジテレビ『ザ・ノンフィクション』 、NHK『ETV特集』、NHK『BSスペシャル』、NHK BSドキュメンタリー番組などの音楽を多数担当、管弦楽、室内楽などの音楽も多数作曲している。