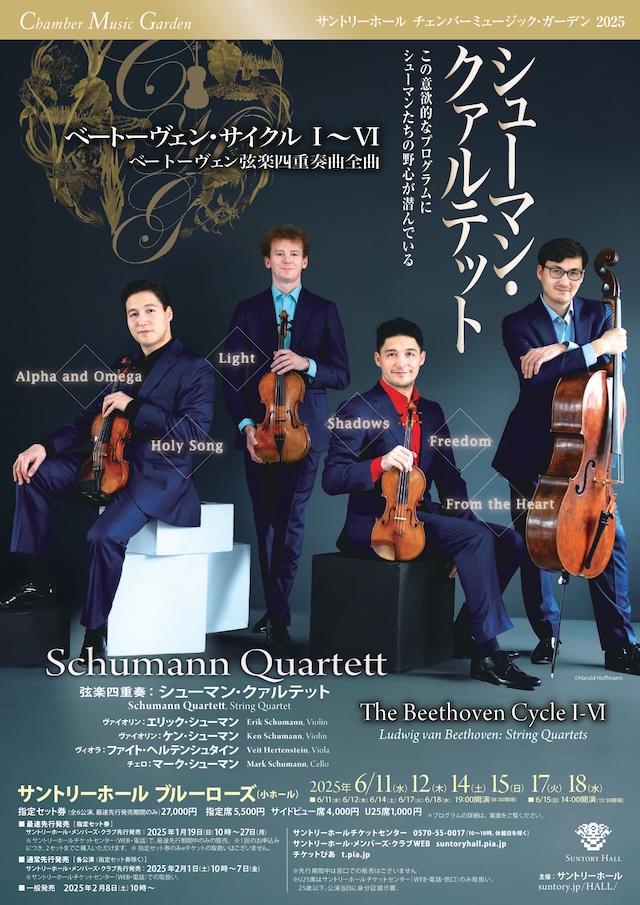

シューマン・クァルテット インタビュー

――サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2025

「ベートーヴェン・サイクル」に向けて

text by 布施砂丘彦

cover photo ©Harald Hoffmann

今年もサントリーホールでのチェンバーミュージック・ガーデンの季節が近づいてきた。2011年の開園以来続いている、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲演奏。これまで世界各国の弦楽四重奏団が行ってきたこのシリーズに、今年登場するのはシューマン・クァルテットである。

作曲家の名を冠したグループではない。エリック・シューマン(第1ヴァイオリン)、ケン・シューマン(第2ヴァイオリン)、マーク・シューマン(チェロ)のシューマン兄弟と、ヴィオラのファイト・ヘルテンシュタインから成る四重奏だから「シューマン・クァルテット」。2007年のドイツ・ケルンで結成されて以来、国際的に活躍する弦楽四重奏団である。今回の来日公演に向けて、ケン・シューマンとファイト・ヘルテンシュタインにオンラインでお話を伺った。

家族による室内楽だからできること

――まずは、シューマン・クァルテットというアンサンブルの特性についてお伺いします。ベートーヴェンやモーツァルトなどの大作曲家たちが活躍した時代においては、室内楽というものは家族や友人など親しい人たちの間で演奏される内的なものとしても存在しました。公共的な交響曲とは異なります。一方で、プロフェッショナルによる演奏を興行として行う現代においては、家族による室内楽グループというのは数えるほどしかありません。モダン楽器の弦楽四重奏団としてはハーゲン・クァルテット(2025/26シーズンをもって解散予定)のほかには、あなたがたくらいでしょう。家族による室内楽ということについて教えてください。

ケン・シューマン こうした質問はよく受けるのですが、私たちは本当に生まれたときからお互いを知っていて、それはやはり特別なことだと思います。

我々の父は非常に優れたヴァイオリン奏者で、母は日本・大阪の出身です。幼少期から常に音楽が身近にありました。楽しくピアノ三重奏を弾いたりもしていましたが、2007年に弦楽四重奏団として本格的に活動を始めました。

兄弟と演奏することには難しさもありますが、一方で非常に高いレベルでのコミュニケーションが可能です。音楽が始まる前に、お互いが何を考えているかが自然と分かる。もちろんリハーサルでは細部について話し合いますが、目指している方向性の9割は共有できているという感覚があります。

兄弟であることは、互いを隠すことができないという意味でもあります。ときには自分をさらけ出したくない瞬間もありますが、そうした仮面をかぶる余地はありません。その正直な関係性こそが、音楽に多くのものをもたらしていると感じています。

――リハーサルではどのような点に重点を置いているのでしょうか。

ファイト・ヘルテンシュタイン 私は以前、弦楽三重奏団で活動していたのですが、兄弟3人の間に入る今回の経験はそれとはまったく異なるものでした。彼らは互いの気分やエネルギーを即座に感じ取ることができる。そのため、リハーサルの方向性も自然と決まります。

全体の方向性は共有されているため、リハーサルでは主に最後の5%――最高の演奏に到達するための細部――に焦点を当てています。それが私たちにとっての課題であり、喜びでもあります。

ケン 私たちは日々多くの時間をリハーサルに費やしています。そこでは徹底的に話し合い、計画も立てますが、ファイトが言った「最後の5%」は、私は本番のステージ上で生まれるものだと感じています。

すべてを計画し、すべてをリハーサルすることは不可能です。その場で初めて生まれる何か、つまり有機的で自然発生的な音楽こそが私たちの目指すものです。その自由を手に入れるために、私たちは何時間もリハーサルを重ねます。

私たちがたびたび共演してきたピアニストのメナヘム・プレスラー氏も、「作品を表も裏もすべて知り尽くすまでは、その曲を理解したとは言えない」と語っていました。私たちもそのように作品を深く知ることを目指しています。

全6回にわたるツィクルスの構成

――今回のツィクルスでは、弦楽四重奏曲全曲が6回に分けて演奏されます。プログラム構成について、どのような意図があるのでしょうか?

ケン 今回、初めてベートーヴェン・ツィクルスを手がけるにあたり、プログラム構成は私が担当しました。ベートーヴェンには第1番から第16番までの弦楽四重奏曲と〈大フーガ〉、さらにピアノ・ソナタ作品14-1を編曲した弦楽四重奏曲ヘ長調があります。その中で、どの作品をどの回に配置するかは慎重に考えました。

作品18のセット(弦楽四重奏曲第1番から第6番)は、まだモーツァルトやハイドンの影響が残るものの、ベートーヴェン独自の語法がすでに明確に表れています。そこから始めることで、彼の成長の軌跡を描くことができると考えました。

〈大フーガ〉は非常に特別な存在で、まるで宇宙のような作品です。第13番のフィナーレとして演奏するかどうか迷いましたが、そうしないことにしました。

このようにあらゆる側面——明と暗、調性、体力的な負荷まで総合的に考え、自然に全体像が組み上がっていきました。非常に消耗するプログラムであることは確かですが、それだけにやりがいも大きいと感じています。

――皆さんにとってベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲をツィクルスとして演奏するというのは初めてということですが、全曲を通して演奏することで、個別の作品とは異なる発見がありますでしょうか?

ファイト 私にとっては大きな変化になります。初期の作品にはまだハイドンやモーツァルトの影響が残っていますが、〈大フーガ〉のことはもはや現代音楽だというような人もいるぐらいですから、本当に大きな長い道のりだと思います。これを集中してやるということは偉大な経験をさせてもらえることです。ベートーヴェンの持っている天性、天才的な部分というものになにか近づけたような気がしました。彼は様式的にも音楽を本当に進化させましたし、革命だったと思います。それを起こす勇気というものに、私はずっと感動をしています。

――このツィクルスでは1週間をかけて毎日のように公演が行われますが、その間、頭の中はずっとベートーヴェンでいっぱいなのでしょうか?

ファイト 私にとっては、少なくともベートーヴェンのことしか考えない1週間になりますね。そのなかに温泉が入るといいんだけど。

ケン このツィクルスは終わりではなく、むしろ大きな旅路の途中にあるものだと思います。演奏を通じて常に新しい発見があり、それが私たちの人生の一部となっていきます。

シューマン・クァルテットと日本

――おふたりにとって日本とはどのような国でしょうか。

ケン 前回日本に来たのは2017年だったと思います。サントリーホールではありませんでしたが、素晴らしい音響と、非常に集中力の高い聴衆に感銘を受けました。作品を深く理解していることが伝わってきましたし、私は「良いコンサートは良い聴衆が作る」と信じています。だからこそ、日本に来るのが楽しみでなりません。

ファイト 私にとって日本はドイツに次いで大切な国です。なぜなら私は今井信子さんに長年師事しておりますし、五嶋みどりさんとも共演を重ねており、毎年訪れているのです。地方にも素晴らしいホールが多く、聴衆は本当に音楽を愛している。雑音ひとつなく、心から耳を傾けてくれるその姿勢に、いつも感動しています。

また、サントリーホールの室内楽アカデミーの皆さんと共演したことも覚えていますし、たとえば田原綾子さんをはじめとする若くて優秀な奏者が私のもとで勉強しています。

シューマン・クァルテットとしての来日に参加するのは今回が私にとっては初めてなので、とても嬉しく、楽しみにしています。

今回の公演への強い思いを感じさせるインタビューであった。シューマン・クァルテットのメンバー皆にとって思い入れのある国、日本。そして彼らにとって初めてとなるベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲演奏会。彼らの音楽は、今回の滞在期間中にさらに醸成されていくだろう。その変化のさまを聴いてみたい。

公演情報

サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

シューマン・クァルテット

ベートーヴェン・サイクルシューマン・クァルテット

ヴァイオリン:エリック・シューマン/ケン・シューマン

ヴィオラ:ファイト・ヘルテンシュタイン

チェロ:マーク・シューマンI Alpha and Omega

2025年6月11日(水)19:00

弦楽四重奏曲第1番 ヘ長調 作品18-1

弦楽四重奏曲第7番 ヘ長調 作品59-1「ラズモフスキー第1番」

弦楽四重奏曲第16番 ヘ長調 作品135

公演詳細:https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/schedule/detail/20250611_S_3.htmlⅡ Holy Song

2025年6月12日(木)19:00

弦楽四重奏曲第2番 ト長調 作品18-2

弦楽四重奏曲第8番 ホ短調 作品59-2「ラズモフスキー第2番」

弦楽四重奏曲第15番 イ短調 作品132

公演詳細:https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/schedule/detail/20250612_S_3.htmlⅢ Light

2025年6月14日(土)19:00

弦楽四重奏曲第3番 ニ長調 作品18-3

弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調 作品74「ハープ」

弦楽四重奏曲第9番 ハ長調 作品59-3「ラズモフスキー第3番」

公演詳細:https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/schedule/detail/20250614_S_3.htmlⅣ Shadows

2025年6月15日(日)14:00

弦楽四重奏曲第4番 ハ短調 作品18-4

弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調 作品95「セリオーソ」

弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調 作品131

公演詳細:https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/schedule/detail/20250615_S_2.htmlⅤ Freedom

2025年6月17日(火)19:00

弦楽四重奏曲第5番 イ長調 作品18-5

大フーガ 変ロ長調 作品133

弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 作品130

公演詳細:https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/schedule/detail/20250617_S_3.htmlⅥ From the Heart

2025年6月18日(水) 19:00

弦楽四重奏曲第6番 変ロ長調 作品18-6

弦楽四重奏曲 ヘ長調 Hess 34 (作曲者によるピアノ・ソナタ作品14-1の編曲)

弦楽四重奏曲第12番 変ホ長調 作品127

公演詳細:https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/schedule/detail/20250618_S_3.html※会場はすべてサントリーホール ブルーローズ(小ホール)

チェンバーミュージック・ガーデンのシューマン・クァルテット公演特集ページ:https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/article/detail/001627.html

シューマン・クァルテット Schumann Quartett

「情熱とエネルギー。シューマン・クァルテットの演奏は驚愕としか言いようがない。きらめくような超絶技巧と、常に驚きを追求する姿勢を持ち、現在、無数に存在する弦楽四重奏団の中でも最高峰のひとつである」(南ドイツ新聞)

シューマン・クァルテットは、演奏から確定的な要素を排し、予想もつかない演奏を実現している。「作品が真に育つのは、生演奏のときのみであり、舞台では自然と自身に正直になれます。そうして初めて観客との絆が生まれ、音楽を通したコミュニケーションが可能になるのです」。世界でも際立った注目を集めているのは、輝かしい受賞歴やCDのリリースのみならず、グループとしてのサウンド、アプローチ、スタイルが、コンサートの生演奏でこそ音楽を表現することが出来ることに意義を見出しているからに他ならない。

マーク、エリック、ケンの3兄弟は幼少期から一緒に演奏しており、そこにヴィオラ奏者のファイト・ヘルテンシュタインが加わり、現在に至る。その開放性と好奇心は、師事したエバーハルト・フェルツやアルバン・ベルク四重奏団のメンバー、あるいはメナヘム・プレスラーのような共演者たちからも影響を受けている。

2007年にドイツのケルンで結成。「シューベルト&現代音楽」国際室内楽コンクールや、ボルドー国際弦楽四重奏コンクールで優勝。以降、ウィーン楽友協会、コンツェルトハウス・ドルトムント、ウィグモアホール、ベルリン・フィルハーモニー、コンセルトヘボウなどのヨーロッパ各地の名門ホールで演奏を重ね、クァルテットとしての国際的キャリアを築いている。18年にリリースされたCD『Intermezzo』は国内外で高い評価を得て、ドイツで最も権威のある「オーパス・クラシック賞」を受賞した。