「楽譜の向こう側」の世界に目を凝らす

――郷古廉&ホセ・ガヤルド デュオ・リサイタルに寄せて

text by 白沢達生

2024年11月17日、杜のホールはしもとで行われるヴァイオリンの郷古廉とピアノのホセ・ガヤルドのリサイタル。演奏される4つの作品はどれも、作曲家たちの創造力を刺激した名ヴァイオリン奏者たちの存在なしには生まれ得なかった作品ばかり。歴史に残る傑作を残した芸術家たちにも、私たちと同じようにさまざまな経験と出会いに満ちた人生がそれぞれにあり、あらゆる傑作はその生身の暮らしの中から紡ぎ出されたのだ、と実感を新たにするプログラムだ。

作品鑑賞の奥行きや解像度を高めてくれる「背後の存在」はしかし、必ずしも音楽家とは限らない。楽譜を離れ作品成立の背後に目を凝らしてみると、曲の鑑賞に関わる重要なヒントをくれる様々な属性の人がおり、現代とは違うなりに生身の人間が暮らしていた社会の中で曲が生まれていたことがよくわかる。

そんな「楽譜の向こう側」の世界を少し覗いてみたい。

チャイコフスキーの後援者ナデジダ・フォン・メック

リサイタル演目の一つ《なつかしい土地の思い出》を作曲していた1878年の時点で、チャイコフスキーは15歳年下の若きヴァイオリン奏者ヨシフ・コテクの濃やかな友情に助けられ、その流れでコテクの後援者だった富裕な女性ナデジダ・フォン・メック(1831~1894)と文通するようになっていた。彼女がチャイコフスキー本人と一切会わないまま、彼が余計な職務に時間を奪われず作曲に専念できるよう少なからぬ資金援助を続けた話はよく知られている。

なぜそんなことが可能だったのか?

彼女の夫カール・フォン・メックはラトヴィア生まれのドイツ系ロシア人で、1860年代には鉄道事業に身を投じ紆余曲折を経て成功、巨万の富を手に入れたのである。鉄道事業への転身はナデジダの長年にわたる説得の賜物だったという。一方そのナデジダは若い頃から音楽をよく学んでピアノを弾き、多方面にわたり読書を続けた人で、モスクワで新たな音楽潮流が芽吹き始めた頃もその動きを敏感に察知、頻繁に音楽会に通っていた。夫カールは他の抜け目ない鉄道王たちと一線を画す堅実かつ誠実な人柄で、社交界でも一目置かれていた(激務が祟ったか、彼はナデジダがチャイコフスキーと文通を始める前に齢55で亡くなってしまうのだが)。ナデジダは夫の性格をよく理解し事業に助言もしていた他、続々生まれた11人の子供たちの教育はもちろん、その自立後の生活や結婚にまで目を光らせ、夫の歿後も家督の管理に余念がなかった。子供たちに煙たがられているのもよく知っていて、チャイコフスキーと直接会うことはしないと決めたのも、生身の人間として直接対峙した時に関係性が変わってしまう可能性を懸念していたためかもしれない。

鉄道網の発達と避暑地・保養地の重要性

時宜を捉えて富を得、その保持にも才覚を示したフォン・メック夫妻だったが、その背景には19世紀ヨーロッパ社会で急速な近代化、なかんずくインフラ整備に人々が強く期待をかけていた状況があった。上下水道、街区整理、通信網の発達、そして鉄道網の構築……世紀初頭には各地ばらばらな小規模経済圏でまわっていた暮らしが、人も物資も短時間で長距離移動できる手段を得て、より大がかりな事業が可能になっていったわけだ。

異なる文化圏同士の交流がさかんになると、自ずと調整も必要になってくる。調整不足で争いになって(時には戦争が起こり)先行投資が台無しになる危険を避けるべく、遠方の人とも直接会って話せる状況を人々は欲していた。そこで重要な役割を担ったのが、鉄道で気軽に出かけられるようになった避暑地・保養地の数々であり、文化人たちも折に触れ、要人の集う保養地でチャンスをつかんだ。

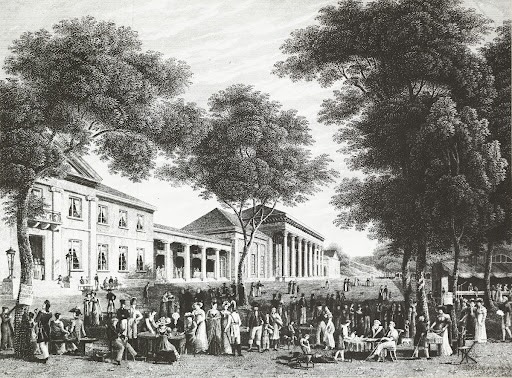

大国間の戦争に発展する改竄事件の元になった電報をプロイセン王ヴィルヘルム1世が打ったのは、首都ベルリンから遠く離れたドイツ西部の温泉保養地バート・エムスだったが、ここはパリの喜歌劇王オッフェンバックが何作ものオペレッタをパリに先駆け初披露した場所でもある。その少し南にあるバーデン・バーデンもまた、同じ頃フランス皇帝ナポレオン3世はじめ仏独の要人が訪れ和やかに交流する緩衝地帯になっていた。郊外のリヒテンタールにはクララ・シューマンが長く住み、彼女の友人ブラームスも夏には近くに部屋を借り滞在した。その頃ブラームスの生活拠点はウィーン。馬車では事故や天候不順の可能性を見込んで1週間近くかかった距離も、鉄道なら1~2日で移動できたからこそ、彼は遠く離れたバーデン・バーデンまで来る気になったのだろう。

新天地でチャンスをつかんだ音楽家たち

ブラームスの頃には広くヨーロッパ中を網羅しつつあった鉄道網も、ベートーヴェンやシューベルトが生きた19世紀前半にはまだ無に等しく、敷設にかかる莫大な先行投資を回収できるか疑問視さえされていた。

移動手段は徒歩か馬車か、それとも川や海伝いに船でゆくか。今なら自動車で2時間程度の距離にある別の都市に引っ越すだけでも、当時は住む大陸を変えるくらいの一大事だった。

五感を刺激するテレビやインターネットがない時代、ステージパフォーマーは地道に顔を売る興行活動が不可欠で、長く贔屓にしてくれた拠点を離れ新天地を探すのは大きな賭けだった。シューベルトにハ長調の《幻想曲》D 934を書く気にさせたヴァイオリン奏者ヨゼフ・スラヴィーク(1806~1833)も、プラハで研鑽を積んだ末1825年にウィーンに出て勝機をつかむのだが、プラハを去る前には告別演奏会に出演、とてつもない妙技で人々を仰天させている。去り際の興行は移転直後の資金を確保する意味もあったろうが、スラヴィークはそうした異例の名演が話題を呼び、鉄道より前から発達していた批評誌メディアや人の噂に乗って、ウィーンでの前評判につながることも期待したに違いない。

逆に、鉄道発達以前は場所を変えるだけで住民の知見や一般常識も大きく変わったので、どこかの大都市で派手な問題を起こしても、別の場所でゼロから再出発できた。たとえばモーツァルトと歳の近いピアニスト=作曲家デュセック(1760~1812)は大革命の危険を避けパリを離れてロンドンで成功したが、楽譜出版に手を出し多大な債務を負った末、いつの間にかベルリンにいてプロイセン王太子つきの音楽家として地盤を築いている。

新天地には、自分が培った技芸や作風を受け入れてくれる可能性のある所を選ぶ必要があった。どこでも通用した職能の筆頭は長い間「本場イタリアで学んだオペラの作法」だったが、18世紀半ば過ぎには「歌ぬきのソナタや交響曲をドイツ流儀で書ける腕」が全ヨーロッパで注目されはじめる。これはしかし、後世人たちが巨匠と仰ぐバッハやモーツァルトのような大作曲家たちが活躍したから……というわけでは全く、ない。

18世紀にはチャンスを求めて大都市に多くの人々が移り住み、新聞や雑誌など活字メディアや楽譜なども大都市の出版社がリード、暮らしを彩るファッションや演劇、音楽などの流行が大都市を中心に広まるようになりつつあった。その傍ら当時はまだ君主政ありきの世で、有力者の嗜好がそのまま地域文化に反映されやすい状況もあった。ドイツから新しい王を迎えた頃のイギリスはドイツ語圏から多くの移民流入があったし、ロシア皇帝エカテリーナ2世もドイツの宮廷出身で帝都開発のため多くのドイツ職人の入植を奨励、少なからぬドイツ人が生活拠点をロシアに移している。フランスは1770年にオーストリア皇室から王太子妃マリー=アントワネットが来て以降、オーストリアやスイス、ドイツなどから腕の良い職人たちが宮廷に招かれ、彼らが作る鍵盤楽器やハープも流行をみせた。それらの楽器を活かせる音楽を書くドイツ語圏の作曲家たちも人気を得、ドイツ風の交響曲やソナタの楽譜がパリで多く出回るようになる。モーツァルトがピアノやヴァイオリンのために書いたソナタ集もそうした商機を得て世に出たし、マリー=アントワネットがパリで初演されたハイドンの交響曲に好みの曲を見つけたり、故郷で音楽を教わったウィーンの皇室作曲家グルックを呼んでフランス語オペラに新境地を開かせたり……といったことも、そうした背景あればこそのことだった。

私的なサロンでの交流から生まれた文化

各地の為政者同士の対話が戦争を防ぎ、王侯貴族の好みが流行を左右する――少数の人々が顔を合わせる場でものごとが決まってゆく時代ならではの現象のようで、実のところ状況は20世紀以降も大きくは変わらない。ウォール街に金融人たち、シリコンバレーに情報技術関係者を中心とした人脈が広がってきたように、特定のカフェが美術家たちの情報交換の場になって発展したムーヴメントもあるし、裕福な資金提供者が私邸の客間、すなわちサロンを開放して知人たちを招き、軽食やダンスを愉しみ政治談議や文学論争に興じた末、今に残る名著が生まれたことも数知れない。そうした場で音楽家が評判を得、興行主との交流から新作オペラの話を貰ったり、楽譜出版社との縁で大作を書くチャンスを得る音楽家もいた。いわば彼らの商機は、公開演奏会とその評判には限られていなかったのだ。

サロンは社交の場で賓客の全てが音楽通とは限らなかったから、場を盛り上げる表面的な曲という意味で「サロン向けの音楽」と表現する習慣が存在する。だからといって、サロンでの演奏を前提とした音楽の全てが深みに欠け鑑賞を続ける価値がない……と考えるのは早計にすぎる。人々が密接な距離で交流できたサロンだからこそ、深い共感を生む芸術家同士の交流もあり得たし、それを前提に曲が書かれることもあったのだから。第一次世界大戦で大いに疲弊したヨーロッパが徐々に活況を取り戻す中、作曲家ラヴェルが《ツィガーヌ》の着想源となるハンガリーのヴァイオリン奏者イェリ・ダラーニ(1893~1966)の演奏に出会ったのも、まさにそうした私的なサロンにおいてのことだった。

ちょうどその頃3~4巻目が刊行された作家プルーストの長編小説『失われた時を求めて』にも、サロンでの音楽演奏に居合わせた人間の心の動きが精緻に描かれている。そこで言及される「ヴァントゥイユ作曲の小楽節」なるヴァイオリン曲のモデルが何だったか、これは万人が納得する答えに行き着かない音楽通の空想遊戯になっているけれど、ベルギーの作曲家フランクが同じベルギーの若きヴァイオリン奏者ウジェーヌ・イザイ(1858~1931)の結婚式に贈ったイ長調の《ピアノとヴァイオリンのためのソナタ》はその候補としてよく話題に上る曲の一つだ(これも杜のホールはしもとで11月に聴ける演目)。

大型船舶や鉄道による演奏旅行で名声を拡げることのできた時代の子イザイだが、私的な場でのサロン的交流もまた彼の活動に大きな影響を及ぼした。クララ・シューマンやリスト、グリーグといった先達たちともそうした個人的な縁を通じて出会ったし、祖国の都ブリュッセルでは芸術批評家オクターヴ・モース(1856~1919)とも知遇を得、この文化人が主催する美術家サークル「二十人会」の企画展にかかわる音楽会でフランス語圏の新しい音楽を積極的に紹介している。この音楽会にはフランクの門弟ダンディ(1851~1931)も出入りしていたが、その背景には19世紀末のフランス語圏にあって、パリと同じくらいブリュッセルが重要な文化拠点となっていた事情があった――国内の鉱物資源の豊かさに悪名高い植民地経営も追い風となり、第一次大戦で蹂躙されるまでベルギ―は潤沢な富を背景に人々が行き交い、高度な芸術交流が盛んになっていた場所だった。首都ブリュッセルは1897年には万国博覧会の会場にもなった他、マスネやシャブリエ、ダンディらの重要作品がパリではなく同市モネ劇場で世界初演されている。

傑作に直接ふれている接点だけで背景をみている限り、結局のところ楽譜だけを読み込むのと同じ作品理解で終わってしまうかもしれないけれど、そこからもう一歩踏み出して軸足を背景世界に置いてみて、その光景の一部として作曲家の顔や楽譜が見えるとき、私たちはその曲を新たな立体感をもって味わえるのではないだろうか。いうなれば、月から眺めて初めて地球の青さとその美しさに気づけるように……。

公演情報

シリーズ杜の響きvol.52

郷古 廉&ホセ・ガヤルド デュオ・リサイタル

2024年11月17日 (日) 14:00

杜のホールはしもと・ホール(神奈川県相模原市)郷古 廉(ヴァイオリン)

ホセ・ガヤルド(ピアノ)チャイコフスキー:《なつかしい土地の思い出》より〈瞑想曲〉 作品42-1

シューベルト:幻想曲 ハ長調 D934

ラヴェル:ツィガーヌ

フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調公演詳細:

https://hall-net.or.jp/02hashimoto/events/event/sunaogokojosegallardo_duo/