箕面市立メイプルホール

「みんなのリクエスト・コンサート」鑑賞記

《身近なホールのクラシック》は身近な異世界体験への入り口だった

text by 白沢達生

cover photo by 樋川智昭

SNSで流れてくる演奏会やイベントの話題が軒並み面白そうで、存在そのものが気になる劇場やコンサートホール。目当ての場所が必ずしも気軽に行ける圏内にあるとは限りませんが、近さがもたらす利点の数々もさることながら「遠ければこそ」の体験もまた貴重なものです。

近頃話題のホールでもひときわ興味深い場所の一つである箕面市のメイプルホールは、多くの人が日常を過ごす大阪の住宅地の一角にありますが、筆者の家からは新幹線の旅をはさんで一泊覚悟の距離。しかし坂入健司郎さん指揮する「みんなのリクエスト・コンサート」聴きたさに一念発起して訪れた時の体験は、意外に個人的感慨で終わらない、言語化して公開する意義を感じる局面がいろいろありました。以下、記事にまとめてみます。

身近なものに対する解像度を上げてくれる「旅」

少し遠くまで旅をすると、脳が勝手に「せっかくここまで来たからには」という構えになるのか、目に映るものは何であれ、どんなにありふれたものも妙に興味深く、注視してみる必要があるように思えてくることがあります。

その辺を走っている車のナンバープレートに自分の生活圏ではあまり見かけない地名が続くのに気づいたり、行き交う人の会話に耳慣れない言い回しやアクセントを聞きつけたり、そうした思わぬ瞬間に旅情のスイッチが入ることも。駅前の広場に立つ彫像やマンホールの模様まで興味深く見えてきて、ありふれた食堂の軒先にあるランチメニューにさえ「自分が知っているものとは全然違う何かが出てくるのでは」と妄想を膨らませはじめ……。

そうやって旅先で周囲に細かく注意が向かう体験を重ねると、旅から戻った後、日頃何気なく触れていた身近なものごとにも改めて目が向いて、少し高い解像度で考えてみるようになる、そういう経験をされたことのある方は少なくないのではないでしょうか。

大阪のメイプルホールで筆者が接した「身近なホールのクラシック」シリーズの演奏会は、その意味で現代日本における「身近」に潜む奥深さを強く再認識させてくれる体験になりました。

鉄道駅と列車の佇まい、ほどよい距離がもたらす旅情

旅人として訪れてみると、メイプルホールのある箕面へ向かう阪急宝塚線の佇まいにも改めて旅情を感じました。メタリックでない紫色の車両に、どことなく落ち着いた内装。古めかしい汽車を思わせる客車もさることながら、阪急梅田駅も何やら19世紀ヨーロッパの大都市駅めいて広々としていますね。

今回の旅の目当ては、インターネット投票で演目が決まった「みんなのリクエスト・コンサート」(詳細はFREUDEの先行記事参照)。

主催側が挙げていた候補曲の幅広さにもかかわらず、結果的に全て19世紀後半の作品が選ばれながら、よく見ると意外にありそうでない組み合わせの3曲がバランスよく並んでいたのが興味深く、実演の感触に興味を覚えていました。2020年代に輝く坂入さん指揮の大阪交響楽団も評判が気になりながら実演に触れる機会がなかったところ、せっかくなら大阪の会場で、できれば箕面のメイプルホールで聴けたら……と思っていたので、これは良い巡り合わせだと感じたのです。

大阪中心部の喧噪を抜け、石橋阪大前で箕面線に乗り換えて終点へ。「ゲネプロ見学会」目当てで早い時間の移動となったためか車内も空いていて、箕面線のクロスシート(横向き座席)も昔日の汽車や馬車を思わせる中、徐々に美しい山並に目がゆくようになります。

箕面の佇まい、クラシック音楽を生んだ欧州小都市への連想

駅からホールまで、箕面山が佇むそばの住宅街と商店街を抜けて徒歩数分。ドイツや中欧のそれほど大きくない古都で、旧市街まで少し離れた駅から観光に向かう時の静かな高揚を思い出します。ボン、ダルムシュタット、ブラティスラヴァ、ポズナニ……。

ホールに着きました。隣には煉瓦造りの大きな消防署が。北海・バルト海近辺風というか、こちらもヨーロピアンな雰囲気がありますね。

小ホールでは音楽評論家・奥田佳道さんによる「ゲネプロ見学会」の解説が。自身の演奏体験を交えた聴きどころの紹介や作曲背景の説明が想像力を刺激します。スメタナがブルタヴァ川を描写した作品が、なぜ同じ川のドイツ語名で「モルダウ」と呼ばれているのか?に触れる中、近くを流れる箕面川に言及されていたのが心に残りました。

途中、大ホールでのゲネプロも拝聴。本番直前の確認程度とはいえ、音作りの裏側を体験できるのは客席側の人間にとって貴重な機会です。公開リハーサルという場ゆえか温かい雰囲気も感じ、そうしたところでもオーケストラの活動が町の人々の暮らしから遠くないところにあった19世紀ヨーロッパの様子を連想します。

演奏会の時間が近づくにつれ人々が集まってきます。静かだった近辺の佇まいが活気づき、どこから来たのだろう?というくらい人が増えてくる様子もまた、ヨーロッパ小都市の劇場のありようを思い起こさせました。世界中どこでも劇場やホールが持つ、人を惹きつける独特の魔力めいたものを頼もしく感じます。

みんなのリクエスト・コンサート

その晩の公演曲目としてリクエストで選ばれたのは以下の3曲です。

スメタナ:交響詩《モルダウ》(1874)

サン=サーンス:ヴァイオリン協奏曲 第3番(1880)

ブルックナー:交響曲第4番《ロマンティック》(1874/78)

大阪響はオーケストラ史に関心の高い指揮者である坂入さんのもと、コントラバス奏者が全て舞台奥に並ぶ配置を取りました。奥田さんのプレ・トークでも説明がありましたが、元旦恒例のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団「ニューイヤーコンサート」で目にする配置です。

これは視覚的にも印象的ですが、肝心の音楽の聴こえ方にも大きな影響が感じられました。

《モルダウ》での押し寄せる波のような音のうねりも、ブルックナー作品の膨らみある総奏の響きも、じんわりと包み込むような最低音域の振動で一つにまとまり、奥深く豊かな音の塊をじっくり味わえるのです。

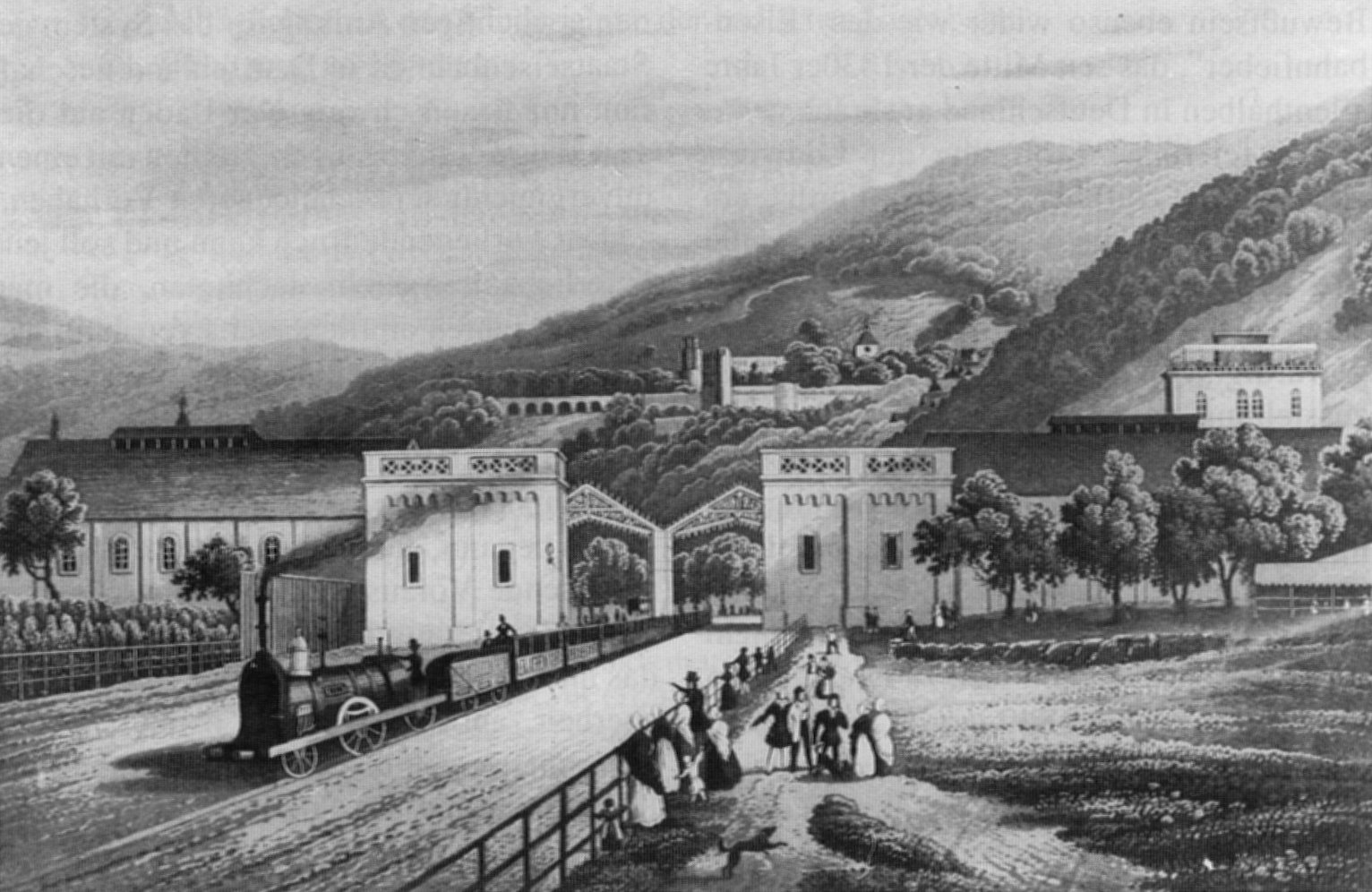

アドルフ・メンツェル1871年画(ベルリン国立版画素描館所蔵)

500席規模のホールで19世紀後半のフルオーケストラ作品を聴くとなると、音楽の盛り上がりではかなり圧迫感があるのでは……と予感していましたが、全くそんなことはありませんでした。出演を重ねて空間の様子を把握した指揮者と楽団の才覚もあってのことでしょうが、そこで接する大きな音の塊には客席を圧倒するというより、聴き手一人一人に染み渡って体の内側から音楽を体感させるような、少し熱い方がおいしく感じるスープを飲み干した時のような心地良さがあったのです。

今でこそ、世界の一流オーケストラが拠点とする大ホールには収容人数4桁に上る広い空間が少なくありませんが、この夜の演目が作曲・初演された頃のヨーロッパでは全くそうではありませんでした。多くのオーケストラは数百席しかない劇場で演奏会を開いていました。ブラームスの交響曲第4番が初演されたマイニンゲン宮廷劇場やスメタナ《我が祖国》全曲初演が行われたプラハのジョフィーン宮殿などでも、席数は800に満たなかったのです。その意味で、箕面での当夜の演奏会は各作品が初演された頃の一般的なオーケストラ演奏会のあり方と全く矛盾していなかったわけです。

コントラバスの振動で「一つにまとまり」と書きましたが、この点も筆者には大きな発見でした(さまざまな配置のオーケストラを聴き重ねている暦年のリスナーの方々には「何をいまさら」と思われそうですが)。サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番を含め、演目は3曲とも管楽器に見せ場が少なくなく、弦楽パート間のやりとりも《モルダウ》以降随所に聴きどころがありましたが、録音物を聴いている時のようにステレオ的に音の位置の立体感を意識する感じにはならず、むしろ響き全体の中でその音がどう意味を持つのか、音の塊の大きなまとまりの中から自然と耳が探り当てにいくのです。一さじの料理のソースに特定の香辛料を感じる時に近い感覚です。19世紀のオーケストラ体験もそれに近かったとすれば……スコアの眺め方や音楽の感じ取り方にも学びを得た思いです。古いモノーラル録音の名演も「こちらの聴こえ方の方が19世紀に近いのか」と思うようになりました。

その音響体験を雄大かつ丁寧な《モルダウ》の演奏で堪能した後、サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番ではソリストの石上真由子さんの的確な歌い回しとメリハリが利いた演奏が劇場を惹きつけます。曲全体をよく見通した解釈設計が十分に活きる演奏は隅々まで痛快で、初演者サラサーテの助力もあり楽器をよく理解した書き方になっているという曲展開の味わいがよく伝わってきました。メイプルホールの響きの親密さはサン=サーンスの室内楽的な書法を際立たせるのにも役立っていたように思います(そういえば、石上真由子という演奏家は室内楽にも愛着を寄せ豊かな実績を積んでいる名手でもありますね)。

ブルックナーの交響曲第4番《ロマンティック》は、これまでの坂入&大阪響によるメイプルホールでの取り組みを締めくくるにふさわしい堂々たる解釈で、終演後も喝采が鳴りやみませんでした。前半2曲と同じく静々と弱音で始まる冒頭から、構えすぎない音作りの中に籠る音楽的熱量は一貫して高く、緊迫感をもって聴くにも落ち着いて味わうにも向く耳に慣れた響きで音楽とじっくり向き合う体験は格別というほかありません。教会音楽作曲家として出発したブルックナーの作品で筆者がしばしば感じる、見通しの良い透明感を改めて味わえた演奏でもありました。箕面の駅からホールに至る道中、山並を眺めやる風景に中欧の小都市の景観を連想したことも思い出されました。この大作、オーストリア山中の澄んだ空気が生んだ音楽だったのだ……と。

会心の演奏を終えた後、ステージ挨拶で指揮者と演奏陣が見せた笑顔の晴れがましさを今もありありと思い出します。

「身近なホール」だから気軽にできる「見立て」の面白さ

阪急電車で梅田方面に戻りながら、意識は少しずつ現代日本の肌感覚に戻ってゆきます。束の間の異世界体験のように感じられたホール周辺の空気感から日常に帰ってくるにはちょうどよい距離かもしれません。

メイプルホールとその周りで体験した落ち着いた時間は、間違いなく現代日本の日常と地続きの場所にあったのですが、今回は遠くから旅人として訪れたことも手伝って、筆者は随所にコンサートの演目と結びつくヒントを見出せる場所と感じました。

演目が変われば「見立て」のありようも変わってくるかもしれません。芦原池を保養地の湖に見立てて室内楽鑑賞や古楽探求に打ち込んだり、遠くの山並をウースターシャーの高地に見立て、エルガー『エニグマ変奏曲』改訂版がウースターの音楽祭で初演された1899年の英国に想いを馳せてみたり……。

新幹線で帰ってきてからも、東京圏で同じ心の旅めいたことを思い描いたりします。

たとえば、小田急新宿駅の西口改札からの眺めは阪急梅田駅と似た欧州ターミナル駅の気配を見出せるでしょうし、銀座線渋谷駅や丸の内線四ツ谷駅からパリのメトロ地上区間を連想することもあるでしょう。昭和初期の洋風建築が残っている場所なら、ラヴェルやプロコフィエフなど近代作曲家たちが生きたヨーロッパの町になぞらえられる一角もありそうです。少しだけ電車で足を延ばして非日常へ向かいたい時にも、鶴見(サルビアホール)や橋本(杜のホールはしもと)、中板橋(マリーコンツェルト)……と、都心ビジネスエリアからほどよく離れた好適なホールはいろいろあるので、車窓から見える遠景や街並を見ながら空想の旅を楽しんでみてもよいかもしれません。

ともあれ、そうやって身近な場所として行ける距離に箕面のメイプルホールがある方々を改めて羨ましく思わずにおれません。上に書いた通り、3月の「みんなのリクエスト・コンサート」訪問はそうした思いを強く感じさせる体験となったのでした。

公演情報

《身近なホールのクラシック》

みんなのリクエスト・コンサート

2025年3月26日(水)19:00坂入健司郎(指揮)

石上真由子(ヴァイオリン)

大阪交響楽団スメタナ:交響詩《モルダウ》

サン=サーンス:ヴァイオリン協奏曲第3番

ブルックナー:交響曲第4番《ロマンティック》公演詳細:https://minoh-bunka.com/2024/10/26/20250326-request-concert/