[メイプルホール対談シリーズ]

布施砂丘彦×青澤隆明

今日の自分と昨日の自分を接続する

わたしたちの寿命を延ばす営みとしての「批評」

text by 加藤綾子

2020年に柴田南雄音楽評論賞・奨励賞を受賞し、以来、コントラバスの演奏や評論の執筆から、独創的な公演のプロデュースまで、さまざまな形態の活動に取り組んできた音楽批評家、布施砂丘彦。2023年からは「箕面おんがく批評塾」の塾長も務め、批評精神を持った音楽表現のあり方を探求し続けている。今回は「箕面おんがく批評塾」のFREUDE特別企画として、音楽について数多の言葉を重ねてきた音楽評論家・青澤隆明をゲストに迎えて対話を行った。音楽批評の現在地と役割を、布施と青澤が世代を超えて熱く語り合う。

誰も音楽や芸術の話はしなかった

青澤隆明 布施さんの表現活動には、演奏であれ、ステージであれ、文章であれ、音楽を思考していく全面的でのびやかな姿勢を感じます。今回が初対面でもありますので、まずは、言葉や文章による表現が布施さんの活動全体のなかでどのような位相にあるのか、ということからうかがいましょう。

布施砂丘彦 それについては、自分のこれまでの歩みを絡めながらお話ししますね。まず、小学校1年生のときにNHK交響楽団の演奏会を聴いたことがきっかけで、後にコントラバスを始めました。中学生になると、Twitter(現X)を通じて全国の同世代のクラシック音楽愛好家と繋がり、どんどんクラシック音楽が好きになりました。クラシック音楽のそばにずっといられる仕事として評論家を思いつきましたが、お勉強ができないのでそれは諦めて、東京藝術大学のコントラバス専攻を受験することにしました。

でも、いざ藝大に入ったら、いわゆるクラシック音楽業界が嫌になってしまって、演劇や美術の授業にばかり潜り込むようになりました。油画科の新入生歓迎会へ行くと、作品作りの話になるのに、音楽学部では、「好きな食べ物はなに?」みたいな質問ばかりで、ほとんど誰も音楽や芸術の話はしませんでした。

とはいえ、「クラシック音楽が好き」という思いが自分の出発点だったので、学生時代はプロのオーケストラへの入団を目指しました。創造的な取り組みはやめて、本も読まなくなって、「社会的」になって……2ヶ月間、ひたすらピッツィカートだけを練習し続ける時期もありました。その結果、藝大卒業後にあるオーケストラのオーディションの最終審査まで残ることができましたが、それはコロナで流れてしまいました。

「音楽批評家」を背負う

布施 コロナ禍中、SNSには「音楽には特別な力があるから、どうか支援してください」のような言葉が溢れていて、とても違和感があった。なんのために音楽をやっているのか、根本的に見つめ直さなくてはいけない。そう悩んでいたときに、柴田南雄音楽評論賞の公募を見つけました。過去の選評を見て、 どんな文章を求められているのかは大体わかりましたが、それまで自分は、一度も文章を書いた経験がありませんでした。本賞の賞金は60万円、奨励賞は30万円。賞を知ったのが締切の1ヶ月前だったので、「今日から毎日文章を書いて、奨励賞を取れたら日給1万円だ!」と思って、執筆に打ち込みました。

そのとき書いた音楽時評「音楽の態度」の最後を、「わたしたちは音楽の魔力を取り戻さなければならない」と締め括りました。そう書いたからには、わたし自身も「音楽」をしなくてはいけないと考え、初めての自主公演『終わりなき終わりを変容する』を企画しました。この公演を通して、わたしはR.シュトラウスの《メタモルフォーゼン》を、リゲティの《ポエム・サンフォニック》を、そして演奏家という職業とコロナ禍を批評した。様々なものに対して批評的な精神を持って向き合った結果が、コンサートに結実したんです。

青澤 布施さんにとって、批評はあらゆる表現の根幹にある営みなんですね。

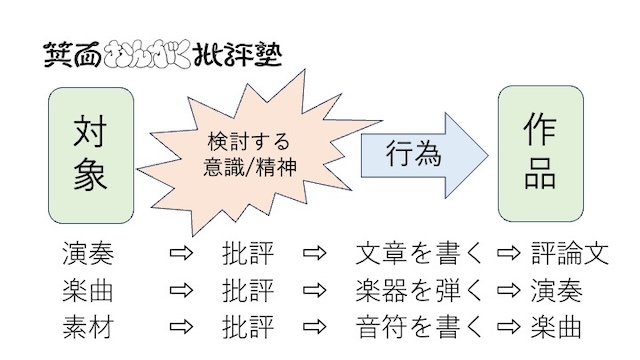

布施 その通りです。批評はあくまでOSです。批評はそれ自体が目的なのではなく、全ての行為を行うときに、批評をOSとしてインストールしなくてはいけない。ある対象を検討して、吟味する意識・精神こそが批評です。批評の後に行為があって、行為がコンサートや評論に結実する。演奏なら、まず楽曲に対する批評的な精神があり、音を出す行為に繋がっていく。演奏するときも演出するときも、わたしの根元には批評があります。だから、4〜5年前から、名乗るときの肩書きを「音楽批評家」にして、自分に責任を負わせています。

青澤 書いたからには、その答えを自分が出さなくてはいけない。最初に時評を書かれたときと、同じスタンスですね。

布施 最近、周りからは「布施さんは演出家になりたいんですか?」とか「10年後のプランを教えてください」とか聞かれますが、わたしはただ、音楽というものを考え実践していたい。音楽とはなにか、音楽を通して問い正したい。結果として、演奏だけではなく文章も書こう、文章だけではなく公演も企画しよう、そこにはダンスも取り入れよう……と、活動の幅が広がっていきました。

媒体の違い

青澤 布施さんが新聞に寄稿した文章には、多くの人に伝わる易しい文章で、きちんと話を聞いてもらおうという意思を感じます。そもそも布施さんにとって、執筆と演奏、ふたつの表現の間にはどのような差異があるのでしょう?

布施 文章を書くのと、演奏するのとでは、受け手の存在がまるで違います。演奏は目の前に受け手がいるけれど、文章は100年後の人が受け手かもしれない。新聞になると、さらに受け手が限られますよね。まずはそのほとんどが購読者で、属性の近しい人が集まります。それに先月の新聞や、10年前の新聞を振り返って読む人はほとんどいませんから。

演奏会はできる限り広い層に届けたいと思っています。6月に開催した『美しき新宿花園の娘』では、普通のクラシックの公演にいそうなスーツや着物を着た方もいれば、いかにも歌舞伎町らしく華やかな髪色の方やたくさんタトゥーのある方もいたりしました。本当にいろんな人が来てくれましたし、それがなにより嬉しかった。わたしが思う新宿は、まさにそういうヘテロフォニーの街ですから。

青澤 つまり、場所や媒体に応じてアプローチを変えているということですね。自主公演では、より鋭く角度のある表現を用いているでしょう?

布施 万人に快適なものを作ろうとは、これっぽっちも思っていません。一方で、机上の空論では終わりたくない。『美しき新宿花園の娘』では、シューベルトの歌曲をただ楽譜通りに演奏するのでなく、必要ならばリズムなどを変えてでも、多くの人が身近に感じられるものを作ろうとしました。この公演はいつもクラシック音楽を聴いている特定の属性の方だけに向けたものではなく、誰にとってもアクチュアリティのある話だと伝えたかったのです。

青澤 布施さんが創る公演のコンセプトと聴衆の個人的な感情との接面で、批評が生まれる。そういうサイクルが起きたら、聴き手や受け手のなかに音楽は響き続ける。つまりは、音楽の寿命を延ばすことにもなるんじゃないか。そのプロセスのすべてを、音楽と呼んでもいいかもしれない。

ぼくにとって批評表現は、言葉を通じて起こります。でも、言葉はそもそも他人の乗り物で、ぼくが作ったものではありません。だからぼくは、言葉という他者のシステムを媒介にして、自分の感じる音楽を、自分なりの方法で変容させなくてはならない。音楽の回路からやってきたエネルギーを、言葉に触媒させて、また別の方向へ受け渡していく。そんな営みがしたいと思ってきました。

布施 青澤さんにとっての批評は、人間の営みですよね。音楽の寿命を延ばすことは、つまり人間の寿命を延ばすことになりますから。言葉は自分が発明したものではない。それは楽器や音楽も同じです。いま、わたしが使っている楽器はトマス・マーティンが作ったものですが、「コントラバス」自体はマーティンが作ったわけではない。ブラームスが曲を書いたとき、その作品のなかには、バッハやベートーヴェンなど、たくさんの人の音楽が存在している。つまり、過去の人々の寿命が延びている。 確かにブラームスは彼の作品を書きましたが、それは19世紀後半における最前線の切断面がブラームスだっただけです。

青澤 ブラームスの音楽は、彼という存在を「場」として起きた出来事ですよね。

布施 音楽作品の新しい解釈の提示や解説も批評の大事な役割ですが、それを中継した全ての人間が作品のなかで生き続けて、繋がるはずのなかったものが繋がり、ひとつの歴史になっていく、その事実に光を当てることの方が、批評の意義としてより重要です。

音楽になりたい

青澤 布施さんが真摯にお話しくださったので、ぼくも臆せずにとても正直なことを言いますね。ぼくは幼い頃から、音楽家になりたいのでも、ましてや音楽評論家になりたいのでもなく、言ってみればただ、音楽になりたい、と思ってきたんです。

音楽の演奏のような、その場に起こる現象を言葉で捉えるのは難しい行為でしょう? たとえばシューベルトの作品にもとづく演奏を聴いて、それを言語化するだけでもなかなか困難で、みんな「わたしにはわからない」というふうに、表現することから距離を置いてしまう。それはなぜかというと、音楽を食べていないからではないだろうか。

例えば料理や食べ物の話ならば、「美味しい」とか「まずい」とか、誰でも感じたままに語りますよね。 でも音楽だと、自分の身体に入れて消化して、排泄までしている実感は薄いんじゃないかな。ぼくはその実感を、たとえ難しくとも、自分のやり方で証言していきたい。布施さんの公演にぼくが触れたとして、それを自分の心や身体の実感をもって消化したドキュメントを、また別の誰かにひらいていきたい。それこそが、書き手としてぼくがやりたいことです。

布施 「音楽になる」って、すごくいい言葉ですね。zzzpeakerさんというわたしが心から尊敬している音楽家がいらっしゃるのですけれども、彼にわたしの公演の感想を聞いたとき「僕は(その公演を)自分の肌に入れていました」と言われたのを思い出しました。わたしが演奏中に音楽になれた経験は人生で数えるほどしかありませんが、一度音楽に「なれる」と、その状態が3〜4日ぐらい続く気がします。魔力としての音楽が自分のなかに入ったあと、ウイルスの潜伏期間みたいに、少しずつ時間をかけて身体中に浸透していく。その感覚を文章にしたり、友達と話したりしているうちに、また新たな公演を企画したくなります。

青澤 とてもロマンティックで、素晴らしいサイクルだと思います。

布施 一度、自分のなかに入り込んだものはすごく強くて、きちんと受け止めて、身体に浸透していれば、絶対なにかが出てくる。演奏や執筆のスキルは重要ではなく、誰かに話したくなったとか、家でつくる夕食がすこし豪華になったとか、そういう変化でいい。本当に蝕まれた結果、そこから出てきたものは批評として力を持っています。

青澤さんの言葉に乗せていただくと、「批評塾」では音楽を食べる練習をしています。時間も空間も離れた作曲家の作品をなぜ演奏するのか。それは、本来時間も空間もともにしていない人と、演奏を通して精神が接続することによって、現在の生が潤うからです。それこそが、税金や行政によって行われるべき、再配分なんです。

道路や学校の整備も大事だけれど、それだけでは行き届かない部分がある。そこを埋める役割として、芸術家や文化芸術事業が支援されている。 自分の公演の赤字を、自分のポケットマネーで補填したとしても、元を辿ればその収入には人々の税金が含まれている。その事実を、いつも自分に突きつけています。東京都の助成なら、自分は都民とどんな関係を創造できるのか? この企画によって、東京都の社会生活がどう変わるのか? といった具合に。

青澤 布施さんの企画はいつも社会的な文脈や責任と結びついている、ということですね。箕面市立メイプルホールで「批評塾」を創設、行政や地域社会を巻き込みながら継続している環境は、大切にしなければいけないと思います。ぼくはまだ参加したことはないのですが、これからもぜひ「批評塾」を続けていって欲しいです。

布施 生の実感が希薄になっているいま、今日の自分と昨日の自分が接続されている感覚はとても重要です。批評的な精神を持ち続けることで、人間と社会や過去と未来を接続できると信じています。

布施砂丘彦 Sakuhiko Fuse

演奏、批評、公演の企画・制作や舞台作品の演出などを行う。演奏家としてはコントラバスでのプロオーケストラへの首席客演、実験音楽の演奏、即興パフォーマンスなどを行うほか、古楽器(ピリオド楽器)の演奏もしており、アントネッロやバッハ・コレギウム・ジャパンに参加。多様なサイズ、調弦のヴィオローネを演奏する。批評家としては時評「音楽の態度」で第7回柴田南雄音楽評論賞奨励賞を受賞してデビュー。朝日新聞をはじめとして多くのメディアに寄稿している。「箕面おんがく批評塾」塾長。東京芸術劇場クリエイター支援プロジェクト〈TMTギア〉アート・クリエイター。近年は異なるジャンルの音楽家、俳優、ダンサー、現代美術の作家などとも協働している。

https://sakuhiko.com青澤隆明 Takaakira Aosawa

1970年東京生まれ、鎌倉に育つ。東京外国語大学英米語学科卒。高校在学中からクラシック音楽専門誌等で執筆、一般誌にも広く寄稿。音楽や文学をめぐる評論、インタヴュー、解説のほか、コンサートの企画制作や放送番組の構成も多く手がける。主な著書に『現代のピアニスト30—アリアと変奏』(ちくま新書)、ヴァレリー・アファナシエフとの『ピアニストは語る』(講談社現代新書)、『ピアニストを生きる—清水和音の思想』(音楽之友社)。2025年7月刊行の『ショスタコーヴィチを語る』(青土社)で、亀山郁夫氏と対談。「箕面おんがく批評塾」

主催:公益財団法人箕面市メイプル文化財団

後援:箕面市/箕面市教育委員会

助成:一般財団法人地域創造

箕面市メイプル文化財団 Webページ:https://www.minoh-bunka.com/