クァルテット・インテグラ インタビュー

対話と呼吸が、4人のアンサンブルを紡ぐ

[杜のホールはしもと]

text by 加藤綾子

cover photo by 高木あつ子

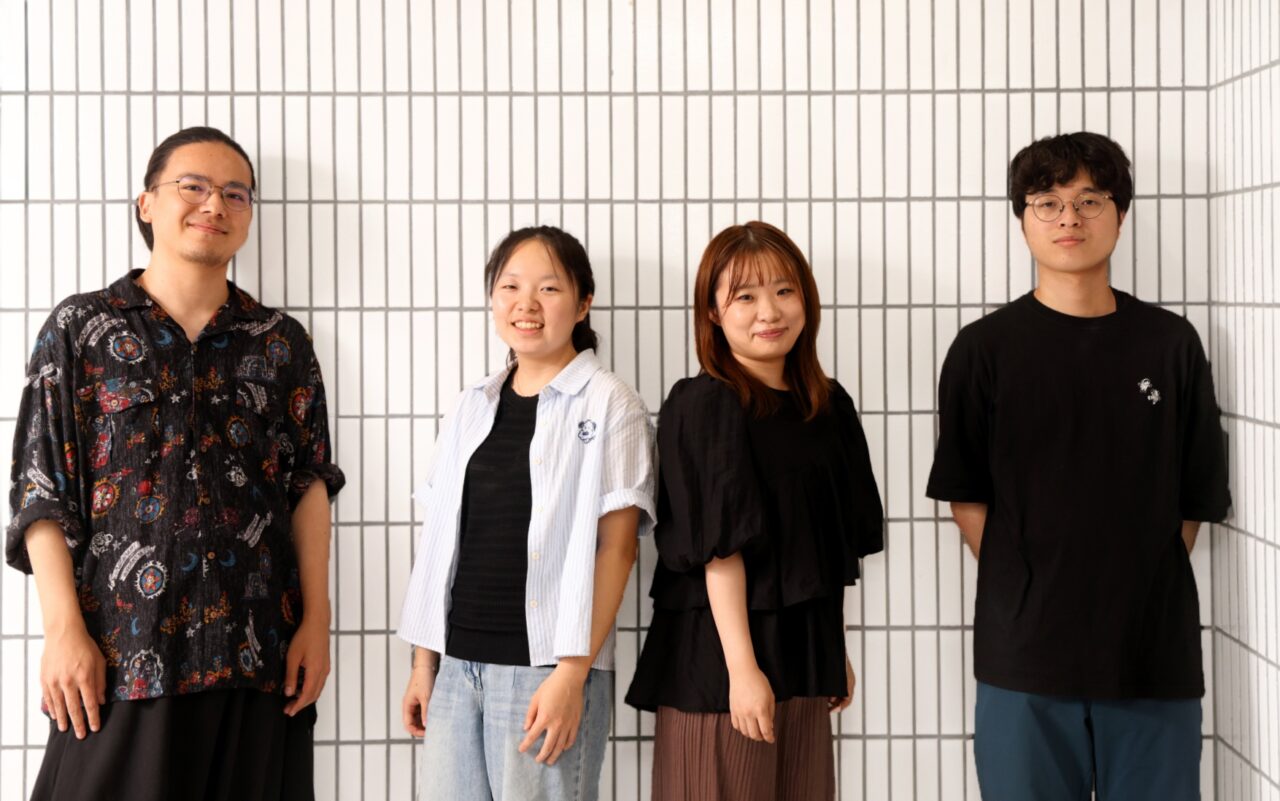

バルトーク国際コンクール弦楽四重奏部門第1位、ミュンヘン国際音楽コンクール弦楽四重奏部門第2位をはじめ多くの受賞を成し遂げ、国際的な活躍が目覚ましいクァルテット・インテグラ。2022年からロサンゼルスのコルバーン・スクールにレジデンス・アーティストとして在籍し(2025年5月まで)、2024年には新たなチェリストとしてパク・イェウンが加入。さらなる進化を遂げた彼らが、11月に相模原の「杜のホールはしもと」にやって来る。

彼らのアンサンブルはとても有機的だ。どんなに張り詰めた瞬間でも、4人の間にはしなやかな空気が共有されているように見える。結成10年となる今年、弦楽四重奏に何を思い、感じているのか。コンサートへの意気込みとともに、じっくり語ってもらった。

弦楽四重奏の魅力とは?

──近年、日本国内でも室内楽コンサートの人気が高まっています。なかでも弦楽四重奏は、聴衆と演奏家、双方から憧れを集める編成です。みなさんが考える弦楽四重奏の特徴や魅力を教えていただけますか。

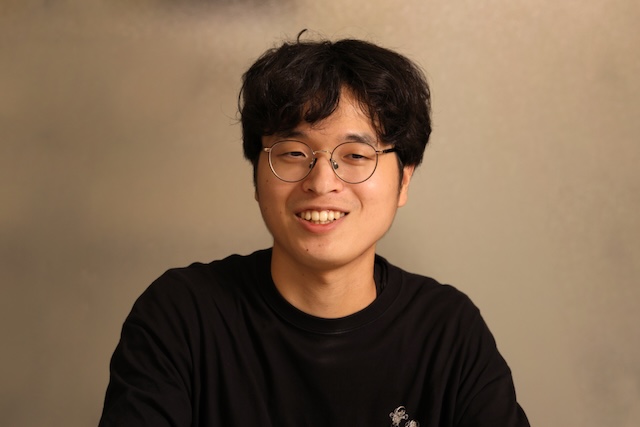

山本一輝 そもそもクァルテット・インテグラは、高校時代にはじめて弦楽四重奏をやって、その面白さに目覚めたことがきっかけで結成しました。オーケストラも好きでしたが、アンサンブルをもっとヴィヴィッドに体感できるから弦楽四重奏に惹かれたのだと思います。歴史的に見れば、ベートーヴェンをはじめとする作曲家の功績も大きいですよね。弦楽四重奏の重要性は、作曲家や作品から先立って生まれてきたのかもしれません。

三澤響果 弦楽五重奏や六重奏と比べると、4人のパートが対等で、奏者ひとりひとりの個性が生きる編成だと思います。お客さまから見ても、それぞれの特徴や持ち味がわかりやすいのではないでしょうか。

菊野凜太郎 とくに古典の作品を弾いていると、弦楽四重奏は基本かつ完璧な構成だと実感します。最近、モーツァルトやドヴォルザークの弦楽五重奏を弾く機会がありましたが、四重奏に比べて第2ヴァイオリンやヴィオラといった内声の役割がより複雑になりますね。

パク・イェウン たとえばピアノ三重奏の場合は、ピアニストが大きな存在感を持ち、そのまわりを弦楽器奏者が囲むようなイメージ。いいアンサンブルを作ることに気を配りつつ、ソリスティックな要素が求められると思います。一方、弦楽四重奏では、4人全員が弦楽器を演奏します。そのため、より繊細さと、グループ内での深い相互理解が必要です。ほんのわずかな変化でも、音のバランスが変わってしまうのです。

馴染み深いレパートリーだからこそ新たな側面を

──山本さんが「作曲家の功績」とおっしゃいましたが、杜のホールはしもとのコンサートでは、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第9番《ラズモフスキー第3番》、そしてシューベルトの弦楽四重奏曲第15番という、まさに王道のプログラムを演奏されますね。

三澤 正直に言うと、第1ヴァイオリンとして《ラズモフスキー第3番》の演奏に満足できたことがまだありません。ベートーヴェンの弦楽四重奏曲はすべて弾いた経験がありますし、この《ラズモフスキー第3番》は比較的親しみやすい作品だと言われています。終楽章だけピックアップして演奏される機会もありますよね。でも、この作品は明るいだけではなく、複雑なキャラクターを持っています。作品の新しい顔を発見できるような演奏を、ずっと追い求めています。

菊野 聴きやすい曲だからこそ、内声や構造の美しさを取り逃さないようにしたいですね。軽やかで耳につきやすいパッセージの裏に、重厚な構造が隠されている。ただテンポが速いだけの音楽で終わるのではなく、対位法的なつながりも大事にしたいところです。

──シューベルトについてはいかがでしょうか? 山本さんは以前、シューベルトの音楽に距離を感じていたそうですが……。

山本 僕にとって、シューベルトは気になる存在です。弦楽四重奏曲第14番《死と乙女》を弾いたときは、シューベルトの良さがなかなかわからなくてもどかしい思いをしました。でも今回、リハーサルを重ねていて、少しずつ彼の音楽に近づけている気がしています。第15番はベートーヴェンの弦楽四重奏曲の、その先に行こうとしている。そんな印象を受けています。

音程は基礎でもあり、もっともハイレベルな技術

──絶妙なバランスが求められる弦楽四重奏ですが、普段のリハーサルはどのように行なっていますか?

菊野 気になるところを、1小節単位で取り上げて練習しています。とくに最近は、音程についてたくさんの時間を割いています。人間の耳の感覚に正解はないので、4人で一緒に音程をクリーニングして、できるだけ同じ耳を持つようにしていく。時間はかかりますが、一度はゆっくり、最初から最後までやっておきたい作業です。必要なことは作曲家がすべて書いてくれているわけだから、あとは音程さえ良ければ、ハーモニーの色合いやニュアンスは自然についてきます。

山本 音程の要は、必ずしもチェロとは限りません。前から音を伸ばしている人に合わせるのか、開放弦を弾いている人に合わせるのか、和音として取るのか、メロディとして取るのか……音程は基礎でもあって、いちばんレベルの高い技術でもあります。

三澤 第1ヴァイオリン抜きで練習することもよくあります。私がどんなに良い音程で弾いても、3人が調和した音程を作ってくれないと意味がないので……。

山本 厳しい(笑)。パクさんが入ってくれたおかげで、グループとしての音程感はかなりアップデートされましたね。

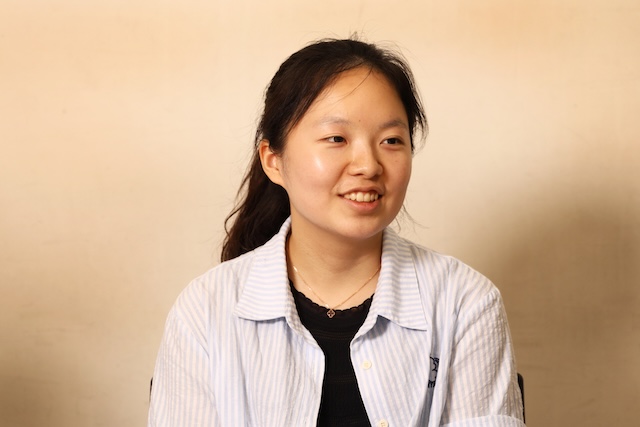

パク インテグラに入った当初は、かなり苦労しました。メンバーそれぞれの演奏を理解してグループに溶け込むことに集中していましたし、自分自身は少し低めのピッチに慣れていたので、全体のピッチを高く合わせようとしていました。それがとても難しくて、ひとりで練習しているときでも、意識的にピッチを高めに保つようにしていました。でもしばらくして、まわりを探り続けてばかりいると、かえってみんなが演奏しづらくなるのだと学びました。今は仲間が頼りにできて、より自由に演奏を楽しめるような、安定したものを自分から提供するように心がけています。また、今では自分の音楽をメンバーに伝えられるようになったと自信をもって言えます。これまでに弾いた曲を再演するたびに、自分自身の中に大きな変化を感じています。

──たしかに、時間を経て同じ曲にチャレンジすると、成長が実感できそうですね。

山本 ひとつの作品に長く取り組めば取り組むほど、いろいろな側面が見えてきます。ただ、時間をかけたからこその難しさもあります。

菊野 一度、全力で仕上げた記憶が残っているので、その感覚に頼りすぎてしまう。そういうときは、きちんと新鮮な視点で譜面と向き合うようにしています。今年は去年より時間があるので、じっくり取り組みたいですね。

弦楽四重奏だからできるコミュニケーションがある

──インテグラは、ほんとうに生き生きと、自然にコミュニケーションしながら演奏していますよね。

三澤 コミュニケーションを絶やさず演奏しようという意識は、結成当初からみんな持っていました。たとえば、第1ヴァイオリンはメロディを担当することが多いので、積極的にほかのパートをリードするタイプの奏者もいらっしゃいます。でも私は、あくまでクァルテットの一員として第1ヴァイオリンを弾きたいんです。

菊野 本番では技術面ではなく、みんなで一緒に音楽を進めていくことに集中して、つねにマインドを開いておきます。次に何をしたいのかは表情に出てくるので、楽譜ではなく顔も見るようにしています。助け合いのようなもので、誰かが何かにチャレンジしようとしていたらついて行くし、緊張しているメンバーがいたらサポートする。そういうコミュニケーションが、ライブパフォーマンスの面白さですよね。

パク 本番の前には、菊野さんがいつも呼吸するようリマインドしてくれるので、とても助かっています。「Breathe, breathe, breathe!」って(笑)。インテグラで演奏するようになってから、自分の呼吸をより意識するようになり、そのおかげで細部にとらわれすぎず、より大きな流れのある音楽を作れるようになりました。

三澤 呼吸が浅くなると、音楽はどんどん細くなって、余裕もなくなってしまう。私は身体が小さいので、深い息をするとゆとりができて、音楽を助けてくれます。じつは私は人とのコミュニケーションが苦手なのですが、クァルテットで演奏しているときだけは別です。インテグラのメンバーが、私の音楽を受け止めてくれる安心感があります。

──インテグラの魅力がどう育まれてきたのか、きょうのお話で垣間見た気がします。今後の活躍もますます楽しみですね!

山本 今秋から、コルバーンで師事していた先生のご縁で、ハノーファーの音楽院に在学することになっています。今まではアメリカで研鑽して、コンサートや勉強をさせていただきました。これからはヨーロッパでも活動していけるようになりたいです。

公演情報

シリーズ杜の響きvol.54

クァルテット・インテグラ

2025年11月29日(土)14:00

杜のホールはしもと・ホールベートーヴェン:弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調 Op.59-3 《ラズモフスキー第3番》

シューベルト:弦楽四重奏曲 第15番 ト長調 D887詳細:https://hall-net.or.jp/02hashimoto/events/event/quartet-integra/

クァルテット・インテグラ Quartet Integra

2015年に結成されたクァルテット・インテグラは、情熱的な音楽性と緻密なアンサンブルで高い評価を得ている新進気鋭の弦楽四重奏団である。ARDミュンヘン国際音楽コンクール、ウィグモアホール国際弦楽四重奏コンクール、バルトーク国際コンクールなどで上位入賞を果たした。

レパートリーはハイドンから現代作品まで幅広い時代を網羅し、また、多くの邦人作曲家から作品を献呈されており、現代音楽の紹介にも積極的に取り組んでいる。

演奏活動は国内外に広がり、東京の王子ホール、トッパンホール、サントリーホールにて定期的にリサイタルを開催。さらに、第一生命ホール、フィリアホールなどでベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏に取り組んでいる。海外では、ニューヨーク、ロサンゼルス、ボルダー、フランクフルトをはじめとした都市で公演を行い、今後も各地での演奏が予定されている。

これまでにラ・ホーヤ・ミュージック・ソサエティ、リノ室内楽フェスティバル、キジアーナ音楽祭、平昌音楽祭、武生国際音楽祭、霧島国際音楽祭などに出演。アレクサンドル・メルニコフ、オーガスティン・ハーデリッヒ、堤剛、練木繁夫、オリヴィエ・シャルリエ、エマニュエル・シュトロッセら著名な音楽家とも共演している。

磯村和英、山崎伸子、マーティン・ビーヴァー、ジョナサン・ブラウン、クライブ・グリーンスミス、オリバー・ヴィレの各氏に師事。桐朋学園大学、サントリー室内楽アカデミー、コルバーンスクールを経て、2025年秋よりハノーファー音楽演劇大学にて研鑽を積み、同時期からフランスのProQuartetにおいてアーティスト・イン・レジデンスを務める予定である。

公式サイト https://quartetintegra.com

![[メイプルホール対談シリーズ]<br>古橋果林×加藤綾子<br>ひとりのアーティストとして向き合う音楽ワークショップ](https://freudemedia.com/wp-content/uploads/2025/09/7056-01-e1758869186345-375x298.jpg)