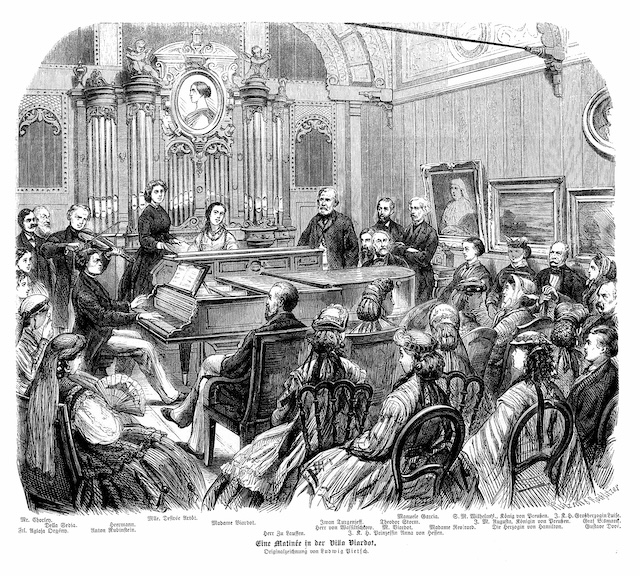

「うた」の場面はどこに

~絵画で見るドイツ歌曲

[杜のホールはしもと]

text by 白沢達生

コンサートホールは、演奏家が披露する音を集中して聴けるようにできている特殊な場所です。音楽をじっくり鑑賞することに情熱を傾ける人がたくさんいて、落ち着いて生演奏を傾聴できる場所が欲しいという要望があり、その要望に耳を傾け応えられる行政状況と、人の集まる地域の土地をそういう施設に割いて維持したいと考える余裕が社会にあってこそ、初めて成り立つ存在です。

別の言い方をすれば、そこまで社会が安定していなかった時代には、コンサートホールは存在しえなかった施設でした。オーケストラ向けの大ホールではない、室内楽や歌曲など小編成のクラシック音楽を味わうのに適した小ホールの活況は、実は20世紀もかなりあとになって見られるようになった比較的新しい現象なのです。

理想的な音響環境が整ったコンサートホールでプロ演奏家が披露する音楽をじっくり鑑賞できる機会は、素敵な内装のレストランで、一流サービスマンの心地良い接客を受けながら洗練された料理を味わうのに似ているかもしれません。

飲食店のメニューは、さまざまなルーツを持つ料理で構成されています。手の込んだ肉料理やデザートのように、立派なお屋敷や王城で出されていた宮廷料理に由来するものもあれば、土地ごとによく採れる食材を使って庶民が日常的に食べていた郷土料理がもとになっているものもあります。コンサートホールで披露される演目に、バロック期の宮廷音楽があったり民謡モチーフをもとにした国民楽派の曲があったり……という状況もこれに似ていますね。

家庭料理のように音楽が楽しまれた時代

人間、食べなければ死んでしまいます。その命の糧を誰もが常にレストランで味わっているわけではなく、多くの人は家で食事をしますし、必要に応じて自炊もします。

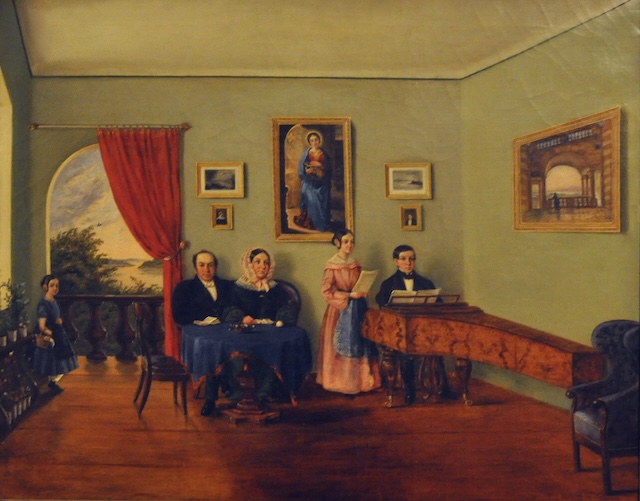

その昔、録音技術もなければプロ演奏家の演奏会場に易々とたどりつける交通機関も発達していない、いつどこで演奏があるか日常的に知る手段もない時代には、音楽も同じように私的な場で、自炊のような形でまかなうのが一般的でした。今のように無数のレストランにいつでも行ける環境がない時代、小金持ちの家に専属の料理人が雇われていたように、金満家や為政者はお抱え音楽家たちを雇って生演奏を愉しんでいましたし、そこまで資産の余裕がない圧倒的多数の市民もまた、家の広間にピアノを置き、楽譜を手に入れてきて音楽を「自炊」する、つまり自分たちで演奏して楽しんでいたわけです。

現代人がテレビやラジオ、インターネットなどで日常に娯楽を取り込んでいるのと同じように、昔のヨーロッパ人も書棚を本で満たしたり、居間のピアノで音楽を奏でたりして日々に彩りを添えていたのでした。

余暇に何を大切にするか。地域や社会によって傾向は違います。たとえばフランスの人々は社交を大切にし、貴族は服を大して着ないうちから次々新調、市民もそこで下取りに出た服を参考にファッションセンスを磨く傍ら、人の集まる場へ出かけてゆき会話のセンスを養いました。同じく社交を大切にしていた英国の人々は早くから読書に目覚め、さほど上流でない階級の人々まで貸本の恩恵にあずかる傍ら、新聞の最新号や話し相手にありつけるカフェにも人が集まりました。昔から掃除が大好きな綺麗好きのオランダ人たちは「綺麗の技術 Schone Kunst」すなわち美術品を愛し、絵画取引がいち早く盛んになりました。画家も増え競争も激化、後世に残る名品が続々生まれる中、18世紀初頭までには人の少ない農村の家にも必ず絵が数点ある状態になっていました。

同様の情熱を音楽に傾けたのがイタリア半島の人々で、早くから高い水準の歌を浴びて名歌手・名演奏家が多く育ち、イタリア出身の音楽家はのちの中南米サッカー選手たちのように国際的な人気を博しました。音楽、とりわけ「うた」がイタリア半島のみならず、全欧州で必要とされていたからこそのことでしょう。その演奏現場が当時どうであったか注目してみると、ドイツ語圏の歌曲の特徴も浮き彫りになってゆきます。

ドイツ語圏で生まれ、育まれた「うた」

近世のドイツ語圏では都市部を中心に、社会を自分たちで作ってゆこうとする人が増えてゆきました。彼らの余暇は学びに費やされ、演劇や読書、音楽など楽しみの場でも、ドイツ語で理解できて豊かな内実を味わえる、自分たちのための演目・作品はどういうものか、深く考え論じあう土壌が育ってゆきました。

そうした嗜好は、プロ音楽家の演奏を劇場で消費するタイプの音楽鑑賞より、むしろ自分たちで弾き、歌いながら音楽を楽しむ、家のピアノの前でくりひろげられる「自炊の」家庭音楽とも相性が良かったようです。

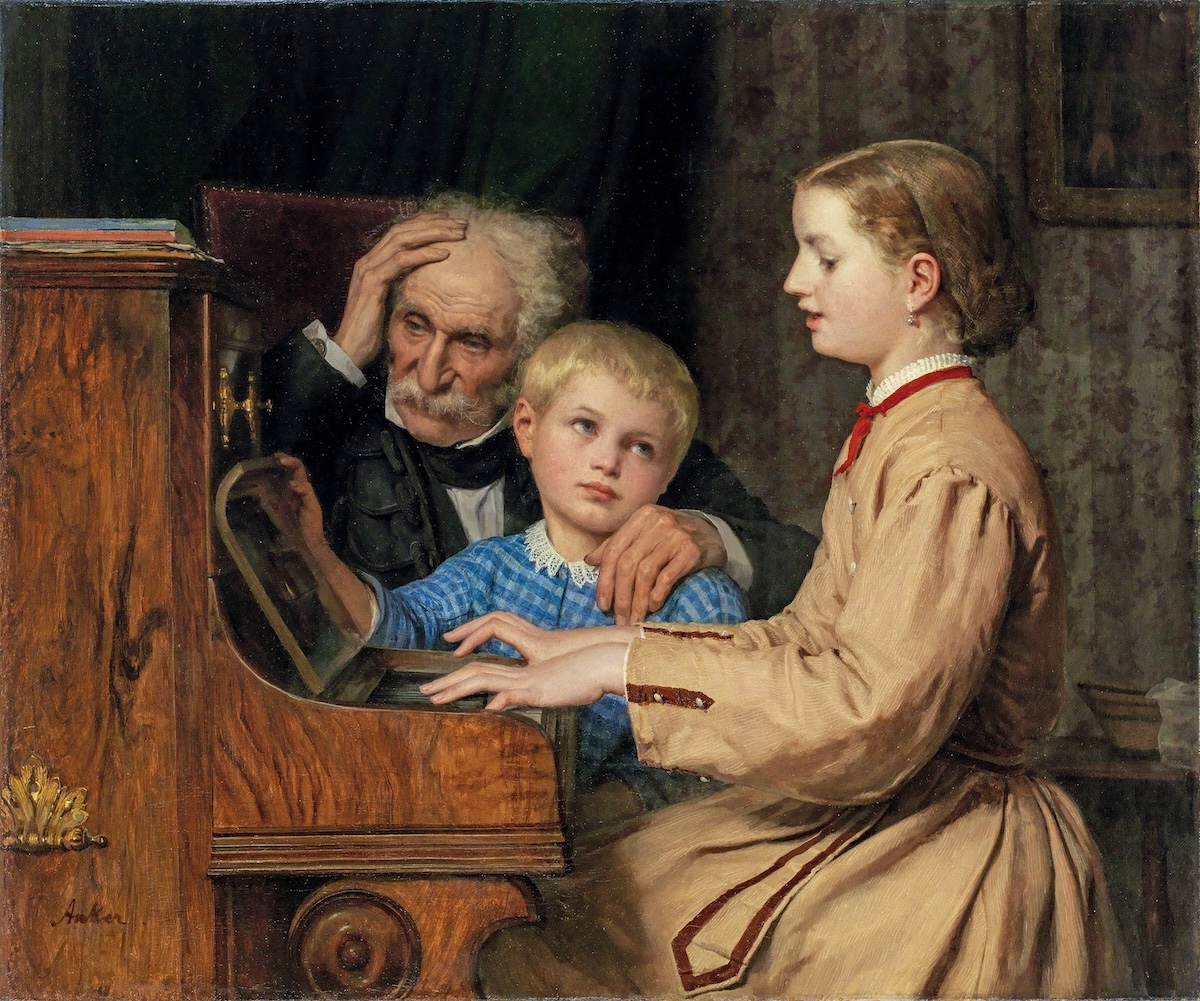

録音技術がなく、誰かが演奏しなければ音楽が鳴らなかった時代には、日常を音楽で満たす手段として、自ら楽器を演奏できるよう学ぶことが大多数の人にとって当たり前でした。とはいえ、演奏技術にはおのずとばらつきが出ます。音楽の流行がオペラ一辺倒で、劇場で歌うプロ音楽家向けの外国語アリアしか演目がなかったら、余暇に自分で歌って愉しめる人は限られてしまいます。

そのためでしょうか、やがて国を問わず歌劇場の演目に歌いやすい民衆歌風ナンバーが盛り込まれるようになる一方、ドイツ語圏では実にモーツァルトが生まれるより前から、日常的に愉しめる理想的な「うた」とは何か? が、一部の論客たちの間で熱心に論じられていました。ドイツ語の一般名詞Lied(リート)が、ドイツ語話者たちにとって独特の意味を持つジャンルの名として成立してゆく歴史の始まりです。

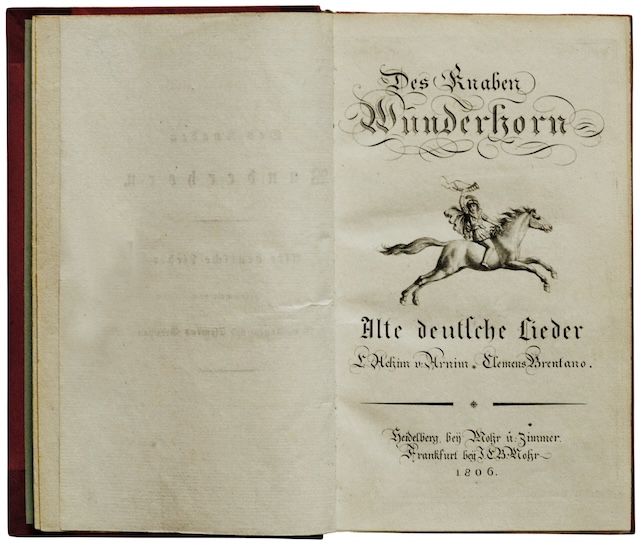

伴奏は弾きやすく効果的(当初は「伴奏などなくても歌えるような」との手軽さを求めた人もいたほどです)、歌は音域も広くなく分かりやすい節回しで、そして何より、イタリアやフランスのオペラからの借り物ではない、洗練されたドイツ語の詩句をよく伝えられるように……。18世紀後半から19世紀にかけて、論考好きな北ドイツの人々を中心に、しばしば『ファウスト』のゲーテや『子供の不思議な角笛』のアルミム、『砂男』『クライスレリアーナ』のE.T.A.ホフマンといった文学者たちも一緒になって、知識人の集いや出版物を通じ「うた」の何たるやが盛んに論じられてきたことが、のちのピアノ普及や家庭音楽の活況とあいまって、続く時代にドイツ語圏でピアノ伴奏歌曲が目覚ましい発展をみせる基盤になりました。

誰でも気軽に歌を愉しめ、その歌を通じてドイツ語の美しい詩句をよく味わえること。その喜びを広く共有するために、19世紀前半には一時ピアノに負い迫る人気をみせたギターで伴奏できるようにした歌曲の楽譜もよく出版されていました。ピアノ伴奏譜が圧倒的多数になってゆくのは、この鍵盤楽器が日常的に触れる場所に広く普及したからでしょう。

ピアノが普及するにつれ、この鍵盤楽器特有の音使いを効果的に活かした歌曲も数多く作られるようになってゆきました。自身ピアノ曲も数多く書いているシューベルトはそうした時代の到来を予告する異才で、当初は詩句に対して音楽が主張しすぎるとの批判も相次ぎましたが、ピアノの音楽を弾いたり聴いたりする楽しみが歌と同じくらい広まるにつれ、シューベルト型の芸術歌曲の需要も高まってゆきます。ベルガー、クロイツァー、タールベルク、シューマン、ヒラー……詩に関心が高くピアノ音楽にも一家言ある作曲家たちが続々この分野に参入する中、さながら英国文壇におけるジェーン・オースティンやメアリ・シェリーのように、ルイーゼ・ライヒャルト(1779~1826)、ヨゼフィーネ・ラング(1815〜1880)、ファニー・メンデルスゾーン=ヘンゼル(1805〜1847)、ヨハンナ・キンケル(1810~1858)といった女性作曲家たちがこの分野で新境地を拓いたことも見過ごせません。

あらゆる音楽の中でとりわけオペラが活況を呈し、私的な音楽の場での「うた」が人気オペラのピアノ伴奏版か、あるいはロマンスと呼ばれた恋歌中心だったフランス語圏でも、そうしていち早く発展したドイツ語圏の歌曲を手本に、フランス語でも芸術歌曲を書こうとする動きが少し遅れて起こります。フランクやラロの声楽曲にドイツ語で「うた Lied」と題したフランス語歌曲があるのは、この分野におけるドイツ語圏の優位を認めてのことでしょう。19世紀半ばのフランス都市部にドイツ風・アルザス風のビールを飲ませるブラスリーがどんどん増えてゆくのとあいまって、ドイツ歌曲は明敏なフランスの作曲家たちを静々と刺激し、世紀後半にデュパルクやフォーレらが傑作歌曲をものにしてゆく下地を作っていたのでした。

空想をかきたてる言葉と音楽の効能

当時のドイツ語圏の人々にとっての余暇の楽しみは、もちろん専ら音楽だけだったわけではありません。一息つく時間にコーヒーを飲んだり本を読んだり、家族や友人とおしゃべりに興じたり、そういった一環として「うた」が、無くなってほしくない重要な楽しみの一部になっていたのでした。

その楽しみの中で詩=言葉が大きな比重を占めていて、言葉を声に出して発音するという点で、歌は朗読や語りとよく似ています。

インターネットもテレビもない時代、人はよく家族の誰かが新聞を読み上げるのに耳を傾けたり、遠方から久々に訪れた親族や友人の長話を炉端に集まって傾聴したり、長話をいわば映画のように楽しんでいました。聴こえてくる言葉から想像を膨らませることの興奮は、当時の小説などにもよく描写されています。その意味で、音楽は1番、2番……と同じ節回しが続くに留まりながら、延々と物語が続く長い詩を音楽で味わえるようにした声楽バラードのように、朗読と音楽の間をゆくような作品もよく出版され、人気を博していました。バルト海沿岸地域で活躍したバラードの大家レーヴェ(1796~1869)の作品を筆頭に、後世まで愛され現代まで楽譜が残っているピアノ伴奏バラードも少なくありません。

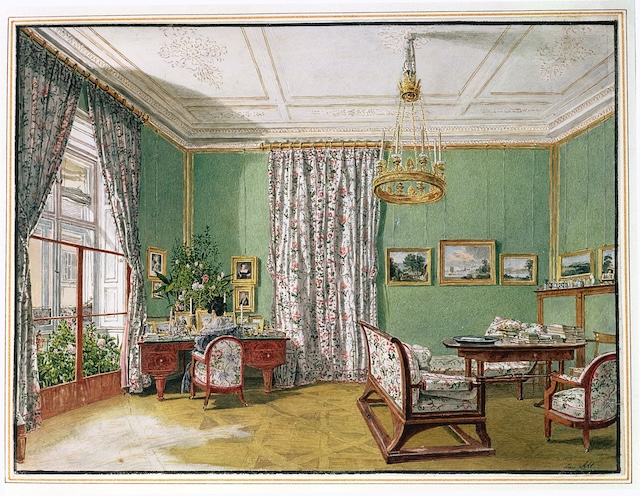

ヨーロッパは全般に緯度が高い位置にあることもあり、地中海に近い南方の一部を除いて全体的に日本よりも寒く、冬は太陽が出ていない時間が長くなります。19世紀ヨーロッパ北部の室内を描いた絵画を見てゆくと、防寒と陽あたりに注意しながら広い窓をつけて採光を確保し、壁紙を明るい色にした広間や私室をよく目にします。そういう部屋にピアノが置かれていることも珍しくなく、寒い地域の人々が心を奮い立たせ生きてゆく上で音楽がどれほど必要不可欠だったか推察されます。

街灯が今ほど普及していなかった時代には、日が落ちれば気軽に散歩もできません。鬱々とした時間をやりすごすのに、ドイツ語圏全体で春の訪れや南国への想いをうたった詩が長い間ことさら愛され、歌曲としても多く作曲されたのは必然のなりゆきだったのでしょう。そうした歌は日常空間に飾られた風景画と同じく、現実をひととき忘れて遠方へと意識を向け、希望を再び見出すのにも大いに役立ったことでしょう。とくに19世紀後半、マーラーやリヒャルト・シュトラウス、ヴォルフら1860年代生まれの作曲家たちが歌曲を書いていた頃は、鉄道網の発達によってイタリアやスペインなど南欧への旅行が容易になり、観光業が大いに伸びてゆく時代でもありました。世紀が変わる頃には、家庭用の電気照明が音楽レコードより早く普及してゆく中、より明るくなった夜の室内で延々「うた」の楽しみに興じた人々も少なくなかったに違いありません。

「うた」の言葉が届く距離で

小ホールの活況は意外と新しい現象である、と本稿のはじめで書きました。「うた」すなわち歌曲は室内楽やピアノ曲と同じく、プロの演奏を聴くよりもむしろ、私室や客間などの空間でよく演奏されていた演目であり、これらの演目は本格的なプロの演奏ですら、資金提供者や成功した音楽家が自邸で主催するサロン音楽会で披露されることも少なくありませんでした。客間に一段高い劇場風ステージが存在することは稀で、集まった聴き手と演奏者がどちらも同じ高さの床におり、互いに比較的近い距離にいる、そういう空間で音楽が鑑賞されたのです。

作曲家たちもそのことはよく承知していました。出版される楽譜がどのような場で読まれ実演されるか、彼らが想像しなかったはずがありません。できるだけ演奏者と近い距離で、歌声やタッチの機微を間近に感じられる環境で歌曲を聴くことで、私たちは最も作曲家の想定に近い作品像に近づけるのでしょう。

JR横浜線・京王線橋本駅近くにある杜のホールはしもとの多目的室で行われる演奏会は、その意味で理想的な歌曲のひとときになるのではないでしょうか。

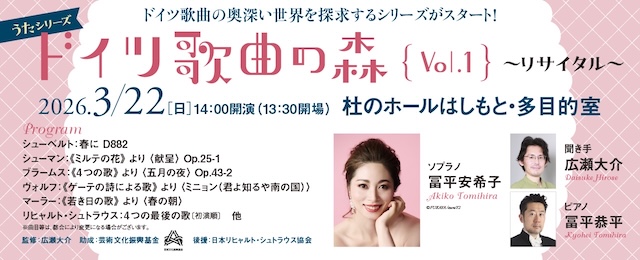

公演情報

うたシリーズ ドイツ歌曲の森vol.1~リサイタル

2026年3月22日(日) 14:00

杜のホールはしもと 多目的室監修/聞き手:広瀬大介

ソプラノ:冨平安希子

ピアノ:冨平恭平シューベルト:

春に D882

シューマン:

《ミルテの花》より「献呈」Op.25-1

《リーダークライス》より「月夜」Op.39-5

ブラームス:

《4つの歌》より「ナイチンゲール」Op.46-4

《4つの歌》より「五月の夜」Op.43-2

ヴォルフ:

《ゲーテの詩による歌》より「ミニョン(君よ知るや南の国)」

マーラー:

《若き日の歌》より「春の朝」

《リュッケルトの詩による歌》より「ただ美しさを愛でるなら」

リヒャルト・シュトラウス:

《8つの歌》より「夜」Op.10-3

《6つの歌》より「わが子に」Op.37-3

《5つの歌》より「解き放たれて」Op.39-4

4つの最後の歌〔初演順〕

1.眠りにつくとき

2.九月

3.春

4.夕映えのなかで詳細:https://hall-net.or.jp/02hashimoto/events/event/uta_recital2025/

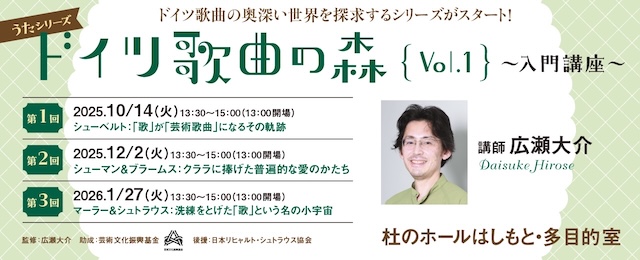

うたシリーズ ドイツ歌曲の森vol.1~入門講座

【第1回】シューベルト:「歌」が「芸術歌曲」になるその軌跡

2025年10月14日(火)13:30 杜のホールはしもと 多目的室【第2回】シューマン&ブラームス:クララに捧げた普遍的な愛のかたち

2025年12月2日(火)13:30 杜のホールはしもと 多目的室【第3回】マーラー&シュトラウス:洗練をとげた「歌」という名の小宇宙

2026年1月27日(火)13:30 杜のホールはしもと 多目的室

![[メイプルホール対談シリーズ]<br>古橋果林×加藤綾子<br>ひとりのアーティストとして向き合う音楽ワークショップ](https://freudemedia.com/wp-content/uploads/2025/09/7056-01-e1758869186345-375x298.jpg)