[メイプルホール対談シリーズ]

菅沼起一×白沢達生

「当事者」はどこに? 専門家と考える古楽と音楽史のありか

text by 白沢達生

日常を過ごす生活圏の中に、気軽に足を向けられる「異世界への入り口」が用意されている大阪・箕面駅近くの箕面市立メイプルホール。関東在住の筆者が先日「念願かなって」訪問した際のレポートがFREUDEに公開されているが、その訪問時に会場で目にした告知フライヤーの中に、以前から注目している平成生まれ世代のユニークな音楽家、菅沼起一の名があった。

リコーダー奏者・企画者としてシーン最前線をゆく演奏活動が注目を集める菅沼起一は、スイスのバーゼル・スコラ・カントルムとドイツのフライブルク音楽大学の共同博士課程で学位を取得、日本とヨーロッパで演奏実践と理論研究を並行して行なってきた音楽家だ。彼のように古い年代の西洋音楽を重点的に扱う場合、近代以降のクラシック音楽とは異なるアプローチが必要になり、プレイヤーも自ずと理論研究に深く携わることになる。「古楽」という呼称のもと、西洋クラシック音楽でもしばしば特殊事例扱いされやすい領域だ。

その「古楽」の当事者中の当事者である菅沼が、2025年5月から大阪の公益財団法人箕面市メイプル文化財団が主催する《身近なホールのクラシック》シリーズの一環で「リコーダーと音楽史~当事者としての物語の紡ぎ方」という全10回の生涯学習講座をスタートさせている。箕面市メイプル文化財団のサイトに掲載されているスケジュールを見ると、ヨーロッパ古楽ばかりか現代音楽や日本の西洋音楽受容史に関する話も多そうだ。

◾️関連記事

箕面市立メイプルホール「みんなのリクエスト・コンサート」鑑賞記

《身近なホールのクラシック》は身近な異世界体験への入り口だった

コロナ禍ピークを経て活況を取り戻しつつある日本のクラシック音楽界隈でも、菅沼はじめ1990年代生まれのプレイヤーは確実にシーンの中核を担う存在となりつつある。この世代の「古楽当事者」たちが興味深い演奏活動で注目を集めはじめた2010年代を経て、菅沼は今どんな考えで講座を企画・進行しているのだろう? 第1回を終えた6月上旬、思いを伺う機会をFREUDEで頂いた。

箕面での生涯学習講座

「リコーダーと音楽史~当事者としての物語の紡ぎ方」

白沢達生 ぼくが菅沼さんの演奏を最初に聴いて刺激を受けまくっていたのはもう10年くらい前で。バーゼルに行く直前、お仕事の依頼でバスタ新宿でお会いしました。それからの欧州生活を経て完全帰国された秋、研究領域のディミニューション*1をテーマに、数人の古楽プレイヤーとすごく面白い演奏会をやりましたね。公演後ロビーで菅沼さんがぼくを見つけて開口一番「白沢さん、今の日本でこういうことに需要はあるでしょうか?」って。折に触れて思い返す問いかけです。箕面での生涯学習講座にもつながる話かと思いますが、そもそも今回の企画はどういう経緯で菅沼さんにお声がかかったのでしょう?

菅沼起一 完全帰国した2023年でしたね、思い出深い演奏会だったなと思います。それで箕面の企画ですが、バーゼルにいた頃から箕面市立メイプルホールが最近すごく面白いことやっているな……とSNS経由で見ていたら、そのうち白沢さんはじめ多くの知り合いと同じようにTwitter*2で和田大資さん(箕面市メイプル文化財団芸術創造セクションマネージャー)に見つけて頂いて。生涯学習講座を何か担当してほしいと依頼を頂いたのが今から1年くらい前ですね。しばらくオンラインでやり取りする中で講座のタイトルと内容が決まりました。和田さんとはじめて直接お会いしたのも実は今年の4月なんですよ。

白沢 そうなんですか!

菅沼 そういうのすごく今っぽいですよね。4月にメイプルホールであったファリャの『ペドロ親方の人形芝居』公演に伺った時が「改めて、はじめまして」でした。

白沢 以前からメイプルホールのことはご存知でしたか?

菅沼 お恥ずかしながらご縁がありませんでしたね。私は京都出身ですが、2010年に東京の大学に来て関西を離れて、留学中も一時帰国で演奏会などしつつ、15年くらい拠点がない状態で。

2010年以前の関西だと、古楽の演奏会はもう本当に限られていましたね。関西在住で活動されていたプレーヤーの皆さまによる自主企画以外では、住友生命いずみホールで礒山雅先生(バッハ研究者で古楽番組プレゼンターとしても名高い)がプロデューサーをしていたり、バッハ・コレギウム・ジャパンが神戸松蔭女子学院大学チャペルで定期的に公演をしていて、立ち見の安い学生券の恩恵にあずかっていました。あとは兵庫県立芸術文化センターや滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホールでアレグロミュージックさんが招聘した世界的アンサンブルが公演したりとか、そのくらいだった印象。

その後コロナ禍もあって、今は隔世の感がありますね。メイプルホールのイメージも以前とは大きく変わって、京都では青山音楽記念館バロックザールやカフェ・モンタージュなどでも古楽の演奏会が増えてきました。

白沢 菅沼さんはじめ1990年生まれ前後世代の古楽プレイヤーの方々の活躍も大きいですよね。それ以前の充実した積み重ねが日本全体で2010年代に一気に花開いた印象です。我々客席側の意識としても、何か発展中のことにコミットしている意識が強まってきたのがここ10年くらい。今、タイムリーにすごく適任な方が「当事者としての」と題した企画を始めたな、とタイトルを見てまず思いました。

聴き手も音楽史の形成に寄与している「当事者」である

白沢 まずお伺いしたかったのが、「リコーダーと音楽史~当事者としての物語の紡ぎ方」講座の第1回を終えてみての手応えですね。

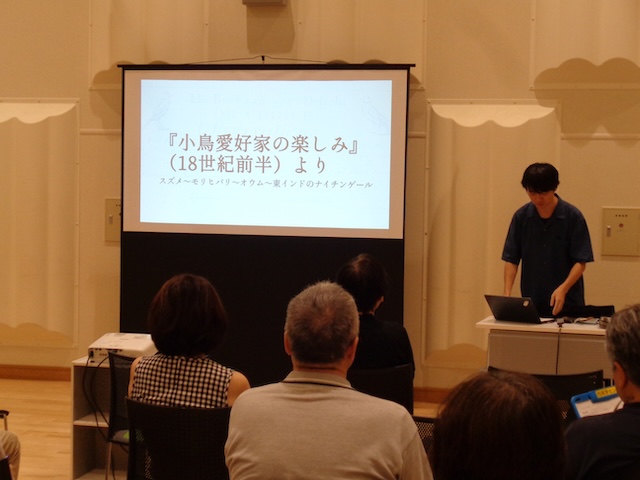

菅沼 参加者は地元の方も多い中、近隣県からの方々もいらっしゃいました。箕面はリコーダー愛好者が多いそうで、かなり本格的に古楽の演奏を学んできた方も来て下さっています。企画側からは最初の段階で「リコーダーを絡めてほしい、リコーダー演奏のコーナーは欲しい」とリクエスト頂いていて。快諾したものの、いざ蓋を開けてみると講座の準備と曲の練習で意外とこれ大変やな! ってなってます、今(笑)。

白沢 菅沼さんの企画はだいたいその両軸ですものね(笑)。ちなみに講座のテーマが「音楽史」だと、リコーダーが音楽の表舞台にはなくなる時代も扱うのですよね?

菅沼 当初「古楽に関する講座を」と打診されていたところ、それで10回となると自分が当事者すぎることもあって、生涯講座向けに話すのも難しく。たまたま京都大学、つまり音大ではない総合大学で西洋音楽史の講義を持ち始めていた時期にお話を頂いたので、「それなら古楽より西洋音楽史でどうでしょう?」と提案しました。「音楽史は音楽をやっている人間だけのものじゃない」って意識も私の中にあり、広い枠組で話した方が古楽そのものを文脈づけやすいので。

白沢 楽器を演奏するわけではない自分にはすごく刺さる言葉です。あと、古楽というとバレエや演劇にも似て、いわゆる「クラシック音楽」とはやや離れた隣接領域と感じている方々向けにも、古楽をクラシックと文脈づけられる「音楽史」をテーマにしたのは最高ですね。

菅沼 箕面の話から若干逸れますが、総合大学で音楽史を教えることにもすごくやりがいを感じているんです。必修の授業ではないので関心の高い学生の方々が多いんですが、意外と自分で合唱や楽器演奏する人ばかりではなく。建築と音楽の関わりに関心があるとか、中性子星の研究をしているとか、西洋思想史との繋がりを意識しながら聴講する方とか……そういう方々が授業の後ですごく質問くださったりします。

白沢 いい入り口になってますね! 大学ってそういうことに目を開くための場所で。同じポテンシャルを箕面での菅沼さんの生涯学習講座にも感じます。

菅沼 講座のタイトルに「当事者」と入れたのは、音楽史はごく一部の天才的な作曲家や彼らが生み出す名曲だけではできていないということ、そして音楽を聴く、受容している側も音楽史の形成にすごく寄与している! ということを打ち出したかったからです。演奏会の演目選択だって、企画者たちが客席の反応をすごく意識していますし。ファンからのコメントの数でアイドルの展開が決まったりするのと同じで、聴き手からのポジティブな評価もSNSなどで直接ちゃんとステージ側に届く。そういうことの活性化にどんな意義があるか? と初回講座でも話しましたが、案外「新しい視点で面白い」と仰る方が多かったです。

オルタナティヴな古楽が浸透してゆく時代

白沢 日本語で語られる古楽の世界には、深く掘る人たちがすごく増えましたよね。演奏会の内容も客席もコアに深まっている。一方で、そういうコアな古楽シーンが独り歩きしているようにも見えます。その意味で、現代日本に古楽を文脈づけてゆくことに関して、菅沼さんは今どんな意識をお持ちでしょう?

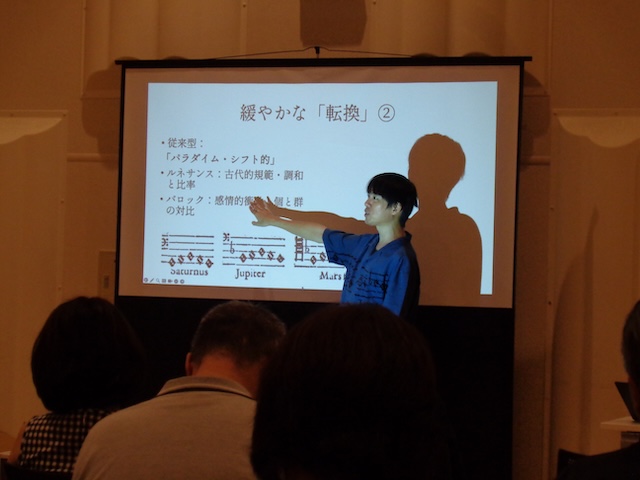

菅沼 そこ、すごく大事なポイントだと思っています。私は研究と演奏、二足の草鞋でやっているわけですが、研究の世界では今頂いたような質問にすぐ答えられる用意がないと、基本的に研究費も下りません。他方、音楽演奏の現場は必ずしもそういう雰囲気ではない……19世紀にできた、芸術音楽を社会と切り離して考えるイメージに引きずられている側面があるな、と。でも今後はおそらく音楽の方でも、日本社会への影響について何らか言語化して説明することがもっと必要になってくる気もしています。で、この話の流れに繋がるんですが、私の中で今、古楽って二つあるなと思っていて。

白沢 あ! うん、ですよね。

菅沼 まず一つは、クラシックの世界に広く一般化しつつある古楽。もう一つが、オルタナ*3かつアングラなままで何かしら新しさのある視点を投げかけ続ける古楽。欧米に少し遅れて日本でもそうなってきている印象です。それがよくないとかいう話ではなくて、むしろその現象にどんな意味を見出すか? に私は関心がありますね。

白沢 古楽プレイヤーの演目には、クラシックのメインストリームで受け入れられてきた作曲家の有名作品も多いですからね。それが一つ目の方で。でも現代社会で古楽のムーヴメントは本来的に対案として始まっていて、それが二つ目。

菅沼 私、仕事では何かと「オルタナ枠」で呼ばれることが多いんですよ。でもオルタナというからにはメインストリームが存在することが大前提で。青臭いこと言うと、私から珍妙に見えるのはそのメインストリームの方なんですよね。オルタナをやっているという当事者意識はゼロです。オルタナ枠の方々はどこでもみんな口をそろえて言うことだとは思いつつ。

白沢 あはは(笑)、それはほんとそうでしょうね。

菅沼 社会との繋がりの話で言うと、私はおそらく自分の好きなことや新しく知ったことをシェアしたい気持ちは実は全然なくてですね。マニアであることは自分でも否定しません。でも布教したい系のマニアではないんですよね。広めたい意欲ある方々は広報ペーパーとか作るのすごく上手いじゃないですか。

白沢 伝えることを意識されていたりしますよね。

菅沼 自分はそういうモチベーションがないというか、古楽の場合そのあたりのバランスが難しいなと思うことがあって。歴史的に見ても、伝えたい気持ちが勝ちすぎて何かしら正統性とか権威に頼ってしまう、みたいなことはよくありますし。

白沢 権威として古楽目線の正当性を主張しようとしたとたん、対案としての古楽の立ち位置は失ってしまう……古楽界隈、みんなやればやるほど感じるジレンマかもしれませんね。

菅沼 こういう見え方が今の音楽実践に絶対必要とか、必ずこの見地を踏まえないとダメとか、そういうことを言いたいわけでは全くないんです。私はなんというか、自分で野山に入って掘ってきた面白いものを自分のセレクトショップで売っている感覚で。

白沢 それ、いい表現ですね!

菅沼 「セレクトショップ」という言葉は、箕面の和田さんがご自身の活動を言い表わすときにおっしゃっていた言葉なのですが、私も共感するものを感じています。結局、受け手がどう受け取るかまでは立ち入れない、立ち入るべきではないし、そうしない方が音楽文化は豊かになると思うんです。メイプルホールというセレクトショップで、私が自分の畑で採れたものをお出しして、それで貢献できているならすごく嬉しいですね。

白沢 メイプルホール、確かにセレクトショップ感ありますね。古楽ってそういう場が似合うのかも。現在更新工事中ですが、東京の古楽演奏会といえば……な東京オペラシティの近江楽堂もそういう気配ですよね。

原典子(FREUDE編集部) このあいだ大阪・関西万博に行く機会があったんですが、各国料理を出すレストランがどこも大行列なんですよね。万博会場でサウジアラビア料理を食べようと思ったら2時間待ち、でも会場の外に出れば、街の中に待ち時間ゼロで入れるアラビア料理店があったりして。

白沢 導線をどう作るか……万博会場なら何でも視覚化されやすいけれど。古楽をアピールしてゆくのも、本場でゴリゴリ修業してきた料理人が開いたヨーロッパ郷土料理店をどう盛り上げるか? みたいなことと似てるなとよく思います。食べたいように食べていただきつつ、特殊性には反応する人だけしてくれればよい、でも日本食に慣れた人たちが定期的に来てくれるようにするにはどうするか、とか。

原 そうそう。どう導線を作ってゆくかが我々の仕事なんですよね。

菅沼 若い頃の無謀さは応援してくださる方も多いものですが、白沢さんみたいに今も10年くらい前のことを覚えてくれている方がいらっしゃると、あの頃のああした活動にも意義があったんだなと思えてありがたいです。今思うと若気の至りで、体力もあったし、今では絶対考えられないような大規模なこともできたりしていて。30代半ばの今はそうもいかなくて、現実的な制約とか、何かしらの文脈を求められることも増えてきましたね。

古楽の視点がもたらすもの

菅沼 古楽をやっていることが音楽史、いや広く日本の人文科学界隈や日本全体にどう肯定的に活きるか? について、二つ言えることがあると思うんです。

文化史って、やっぱり人の世の写し鏡なんですよね。西洋音楽史を辿っていると「西洋ってそもそも何だろう?」とすごく考えます。よく見る音楽史だと古代ギリシャの後にグレゴリオ聖歌が出てきて、その後いきなり(パリのノートルダム楽派などを経て)西欧多声音楽に行くじゃないですか。あれ、ビザンツ*4なんでないの? みたいな。

白沢 辿る側が意識しないまま見るべき領域を選ばされていますよね。

菅沼 私たちは西洋をどう切り取るか。つまり歴史を辿ることは現代に繋がる問題なんですよね。そう、音楽界隈でもようやく2010年代くらいからグローバルヒストリー的な関心が高まってきているようですが、植民地政策とか負の歴史にも触れるとなるとそういう研究も特殊領域扱いになったり……。

あともう一つ、日本でいろんな演奏会の企画を拝見していて、しばしば意義深い問題意識を掲げていながら「歴史的な経緯を踏まえて今、その表現そのままで大丈夫だろうか?」とか思うことも時々あって。古楽の世界では最新の研究に触れて知見をアップデートする必要をみな認識していますが、そういう意識を社会にも還元出来たらな、とも思います。

白沢 そこに問題意識を持つ人、今回FREUDEの記事を介しても増えるといいですよね。先程も触れましたが、専門性の高いことをうんと深く掘りに行く人は確実にいて、その熱量はすごく大事なわけじゃないですか。熱量を保ったその専門領域を社会と繋げる、「間」を調整する人はもっと増えた方がいい、とぼくもよく思います。

《注》

*1) ルネサンス~バロック期の演奏スタイルの一つで、記譜されていない音の流れを即興的に添えてゆく技法のこと。

*2) 2025年の現称は「X」。ここでは事象当時の呼称に従った。

*3) 王道のあり方に対する対案(オルタナティヴ)として機能する事象全般のこと。20世紀中~後半、全盛期の商業ロック&ポップスとは別路線をゆく音楽に対して使われはじめた表現。

*4) 領土拡張した古代ローマが東西分裂した後、コンスタンティノープル(現イスタンブール)を中心に1453年まで存続した古代ローマの後継国家、いわゆる東ローマ。ギリシャ人が政体の中軸を担った。

cover art:カール・ルイ・プロイサー(1845~1902)「ドレスデン古美術館にて」(1881)ドレスデン新美術館所蔵

講座情報

《身近なホールのクラシック》

リコーダーと音楽史~当事者としての物語の紡ぎ方※各回90分(14:00~15:30)

【第1回】2025年5月25日(日)

導入:「歪んだ」西洋音楽史の中にいる日本

【第2回】2025年6月22日(日)

歪んだ西洋音楽史(1):古楽とクラシック音楽と現代音楽

【第3回】2025年9月7日(日)

歪んだ西洋音楽史(2):広がる西洋音楽と脱西洋化

【第4回】2025年9月20日(土)

レクチャー・コンサート 音楽史の「パンの耳」~歴史からはみ出した音楽たち~

ゲスト:竹田舞音(ソプラノ)三橋桜子(オルガン)

【第5回】2025年10月26日(日)

令和7年、「古楽」を改めて考えてみる

【第6回】2025年11月15日(土)

古楽おもしろ話総論

【第7回】2025年12月20日(土)

リコーダーで切り取る西洋音楽史

【第8回】2026年1月17日(土)

楽譜を読まずに楽譜について考える

【第9回】2026年2月21日(土)

楽譜を読んで楽譜について考える

【第10回】2026年3月28日(土)

総括:越境する音楽史~「地元」から「世界」へ/「世界」から「地元」へ定員:各回50名(先着順)

場所:西南生涯学習センター 1階 ホール

※9月20日のみメイプルホール小ホール講師:菅沼起一(リコーダー/音楽学)

持ち物:筆記用具

受講料:個別受講1講座につき一般1,200円、大学生以下600円詳細:https://minoh-bunka.com/2025/04/18/2025-kouza-recorder/

生涯学習講座「リコーダーと音楽史~当事者としての物語の紡ぎ方」

主催:公益財団法人箕面市メイプル文化財団

助成:一般財団法人地域創造

https://www.minoh-bunka.com菅沼起一 Kiichi Suganuma

京都市出身。東京藝術大学音楽学部古楽科(リコーダー)を経て、同大学院修士課程(音楽学)を修了。大学院アカンサス音楽賞受賞。バーゼル・スコラ・カントルム(スイス)音楽理論科を経て、フライブルク音楽大学(ドイツ)との共同博士課程を最高点(Summa cum laude)で修了し博士号(音楽学)を取得。2021年度日本学術振興会育志賞受賞。現在は日本学術振興会特別研究員PD、京都大学・洗足学園音楽大学・京都女子大学非常勤講師、ピティナ音楽研究所協力研究員。白沢達生 Tatsuo Shirasawa

青山学院大学大学院で西洋美術史を専攻、雑誌編集・輸入商社勤務を経て独立。古楽やクラシック音楽に関する仏・伊・英・独・蘭・西語他翻訳や執筆が活動の中心。雑貨店CD選盤、美術館音声ガイドの選曲監修、企画展ショップの音盤セレクション、音楽書・歴史料理書・マンガ等の監修協力も手がけてきた。演奏会、歴史系イベントやラジオなどで話し手や司会も務める。仏語圏レーベルを中心にクラシックCD解説翻訳・執筆多数。