箕面市立メイプルホール(大阪府)

《身近なホールのクラシック》

2026年度ラインナップ「私たちには、言葉がある」

text by 桒田萌

触れたくなる音楽

舞台に向かって手を伸ばす。形の存在しないそれに触れたくて、つかみたくて、手を伸ばしたくなる。箕面(みのお)市立メイプルホールで出会う音楽たちを、いつも私はこんなふうに追い求めている。音楽に形などないのだから、つかめそうだという感覚は錯覚である。でも、その音楽がどんな温度で、どんな触感なのか――温かいのか、冷たいのか、なめらかなのか、でこぼこなのか――確かめたいと思う。その確かな手触りに、作曲者の息遣い、作品の真髄を汲みたいと思うのである。

筆者はコンサートホールや公共ホールが多くある関西に生まれ育ち、クラシックを聴く機会には恵まれてきた。しかし、どこでだって生身で「触れたい」という感情になるわけではなかった。その空間によっては、そこで生まれる音楽に憧れたり、むしろ触ることすら恐ろしいと畏怖したり、さまざまな感覚を抱く。一方で、メイプルホールで出会う音楽は、手を伸ばせば確かに触れそうな距離に存在する気がして、近づきたくなるのだ。

そう思うのは、全501席で舞台と客席双方が隅まできちんと見える規模のホールであるという物理的な要因によるものだけではない。意図とこだわりを張りめぐらせた洗練性の高い企画の数々と、それらを一人ひとりに手渡しで届けるような親しみやすい姿勢によるものではないだろうか。そんなメイプルホールのスタイルは、2026年度の《身近なホールのクラシック》のラインナップにも結実している。ラインナップテーマは、「私たちには、言葉がある」。ある種の表明や宣言にも似た力強い言葉である。

「言葉」をテーマにした公演企画たち

公演の例を挙げてみたい。まずは、2026年度より2年にわたり行なわれる上岡敏之&大阪交響楽団によるシューマン交響曲全曲演奏会(2026年6月18日、2027年6月4日、2027年12月3日)について。

前提として、メイプルホールは2024年度まで坂入健司郎&大阪交響楽団によるブラームス交響曲全曲演奏会を実施してきた。ただブラームスの交響曲を制覇するだけでなく、坂入本人によるトークイベント「マエストロ・サロン」や、音楽評論家の奥田佳道氏を招いたゲネプロ見学会も実施。若手指揮者である坂入の進化やブラームスの姿を捉えられる特別な鑑賞体験を与え、聴衆の熱量は徐々に高まり、ホールと指揮者・奏者・聴衆で共にチクルスを完成させていった。

2026年度は、ドイツ圏作品を強みとする名匠・上岡敏之が、シューマンと同時にメンデルスゾーンの交響曲第3番《スコットランド》やマーラーの交響曲第10番第1楽章「アダージョ」も取り上げる。一般的な地域ホールの枠を超えるほど創造的なプログラムを、奏者と聴衆の距離の近い地域ホールでリッチに堪能できる、またとない機会になるだろう。

2026年12月25日には、神戸市混声合唱団がヘンデルのオラトリオ《メサイア》を抜粋で披露。同団の歌声にはクリアかつ温かみを兼ねた力強さがあり、それを聴くと改めて歌い手とは「言葉」を扱うプロフェッショナルなのだと思い知らされる。その歌声が、オラトリオに乗せられた祈りの言葉をいかに箕面に届けるのか。すでにびわ湖ホールや堺シティオペラなどで経験を重ねてきた指揮者・森脇涼の腕も加わり、人間のもつ根源的な言葉の力強さを、私たちに教えてくれることであろう。

また、3年ぶりにピアニスト、アレクサンドル・タローも登場(2026年9月30日)。フランスに生まれ、フランス人作曲家をはじめ幅広いレパートリーを持ち、チャレンジングな活動を展開してきたタロー。2025年にシャンソンをテーマにしたアルバムをリリースしたばかりだが、彼のピアニズムには「歌」が宿るように思う。タローがどんな歌=言葉を奏でるのか、つぶさに耳を傾けたい。

©︎Marco Borggreve

2020年にグラミー賞にノミネートされた挾間美帆&デンマークラジオ・ビッグバンドの公演(2026年11月14日/会場は東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール)も目を引く。《身近なホールのクラシック》に、堂々たるジャズの登場だ。音を一種の言葉と捉えるならば、ジャズやビッグバンドはクラシックとまったく発語の仕方が異なる。リアルタイム性も強く、生物(なまもの)のようでもある。挾間本人が「お客様ひとりひとりに言葉ではなかなか伝えきれないメッセージを、音を通してお伝えできるように」とコメントしているとおり、彼女・彼らがどんな言葉を箕面の地に解き放つのかが楽しみだ。

音楽を言葉にしていくプロセスを得る生涯学習講座

メイプルホールを管理運営する公益財団法人箕面市メイプル文化財団は、音楽を提供するだけでなく、それらを楽しむためのガイドラインも引いてくれる。その姿勢が大きく表れるのが、多彩な生涯学習講座だ。

例えば、批評家・布施砂丘彦が塾長を務める「箕面おんがく批評塾」(2026年6月6・7日、9月5・6日、12月5・6日の6日間)。2023年度に開始されたこの企画は、音楽について考えたり語り合ったりする「場」として機能してきた。受動的に音楽を聴くことはあれども、その聴取体験について深く考えたり言葉にしたりする機会はあまりない、という人は多いのではないだろうか。布施本人が「批評の目的は、解説や論破ではなく、新たな価値の創造にある」と話すように、音楽との出会いについて吟味する批評眼を身につけることは、日々の音楽体験、さらには日常を豊かにすることにもつながるだろう。

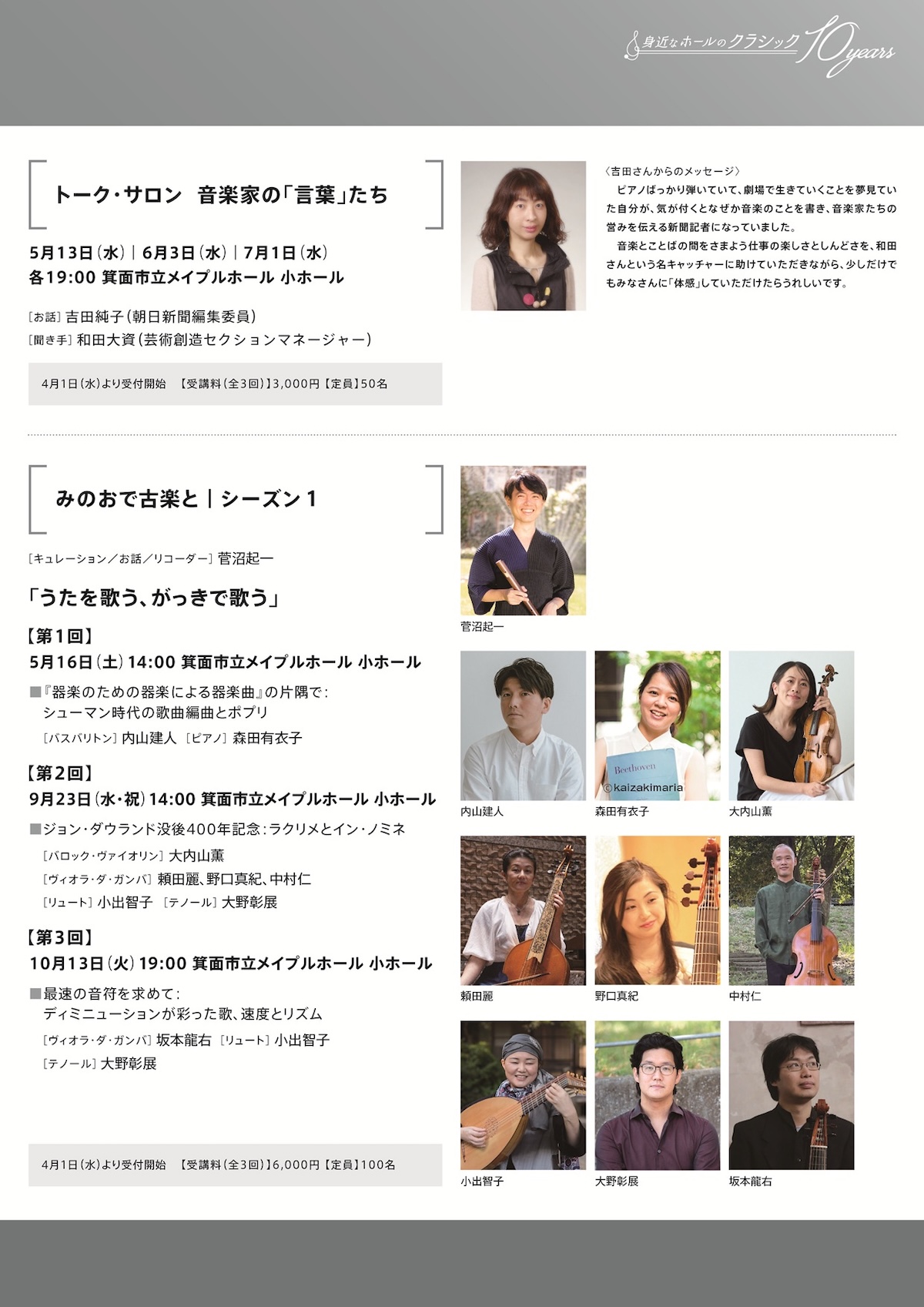

また、言葉と密接に連関する「歌」の企画がふたつ。リコーダー奏者の菅沼起一が講師を務める古楽をテーマにした「うたを歌う、がっきで歌う」(2026年5月16日、9月23日、10月13日の全3回)、そしてソプラノの端山梨奈と作曲家でピアニストの山口聖代が日本の歌を披露する「箕面おんがくア・ラ・カルト」(2027年2月7日に2公演)。

また、演奏や作品そのものに至るプロセスに着目した講座も。2024年度から続けて行なわれる「おんがくの寺子屋みのお」では、NHK交響楽団首席ヴィオラ奏者の村上淳一郎による公開リハーサルで、音楽が作り上げられるプロセスを目撃できる。そして、朝日新聞編集委員の吉田純子氏を招いた「トーク・サロン」(2026年5月13日、6月3日、7月1日の全3回)でも、音楽家たちの生きた「言葉」をインプットできるのが魅力的だ。上岡敏之&大阪交響楽団によるシューマン交響曲全曲演奏会に向けて、奥田佳道氏による講座「シューマン三昧!」も欠かせない。

これらの講座を通して、音楽に対して「触れたい」だけでなく、「言葉にしたい」というアウトプットへの欲求も生まれてくるはずだ。メイプルホールは、「私たちには、言葉がある」というテーマを持って、私たちの内側に言葉を授けてくれるのである。

音楽を形にする手段としての「言葉」

冒頭に戻ろう。私のもつ「触りたい」「つかみたい」という感情は、つまるところその音楽を本当にわかりたい、ということだ。でも、音楽の本質を真の意味でわかろうとする行為は、時に不遜だと思うことがある。その音楽をわかった気になって発した感想や言葉が、むしろ本来の作品の可能性を小さく丸め込んでいるのではないか、とも恐ろしくなる。

それでもメイプルホールに来ると、やっぱりわかることを諦めたくない、とも思うのだ。なぜなら、音楽に近づくチャンスと、その欲求を満たす機会に溢れている場所だから。箕面市メイプル文化財団芸術創造セクションマネージャーの和田大資氏は、メイプルホールをクラシックのセレクトショップだという。そこで選りすぐりの芸術に触れると、それらをわかることへの畏れ多さより、それ以上にわかりたいと思う。その音楽にどんな価値があり、こちらに何を授けてくれるのか。その音楽との出会いが、未来に何を与えてくれるのか。

そして、音楽は目に見えないからこそ、そこに存在したのだと信じたい。刹那であってもそこに鳴り響いたのだと事実を残し、他者とその歓びを分かち合いたいのである。なぜなら私たちには、言葉があるのだから。

箕面市立メイプルホール(大阪府)

《身近なホールのクラシック》

2026年度ラインナップ「私たちには、言葉がある」

箕面市メイプル文化財団Webページ:https://minoh-bunka.com

![「うた」の場面はどこに<br>~絵画で見るドイツ歌曲<br>[杜のホールはしもと]](https://freudemedia.com/wp-content/uploads/2025/10/7079-10-375x313.jpg)