<Review>

『クラシック名曲「酷評」事典』

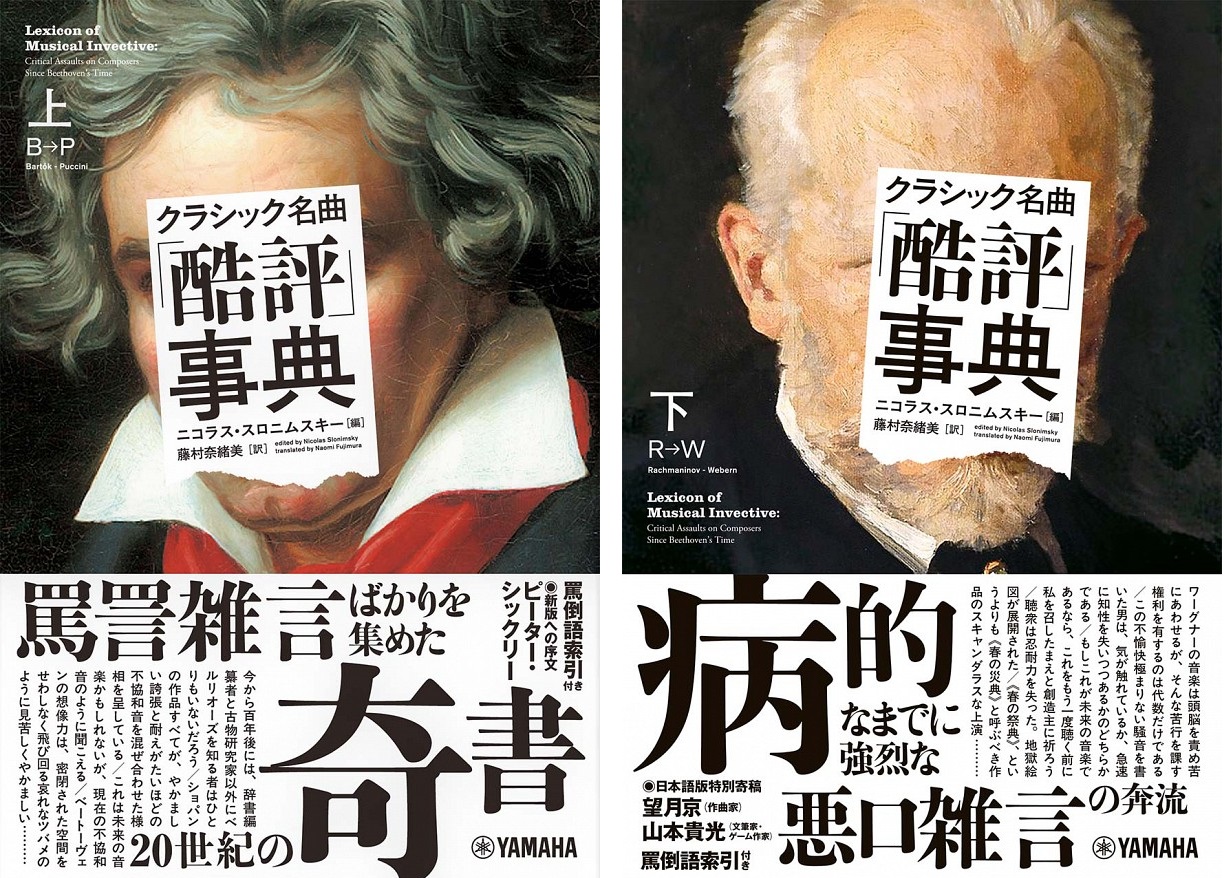

『クラシック名曲「酷評」事典』上・下

ニコラス・スロニムスキー 編

藤村奈緒美 訳

ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 2021年

text by 小室敬幸

またの名を音楽評論家「酷評」事典

「耳をつんざく不協和音、入り組んだ移行部、唐突な転調、旋律とリズムの不快なねじ曲げ方」

このような書き出しで始まる「酷評」を読んで、あなたはどんな音楽を想像するだろうか。ホラー映画で流れてきそうな無調の音楽? いや、唐突な転調を指摘されているということは無調ではないから、グスタフ・マーラーのような騒々しい大編成のオーケストラ作品?

……いやいや、驚くなかれ。この文章は次のように続くのである。

「耳をつんざく不協和音、入り組んだ移行部、唐突な転調、旋律とリズムの不快なねじ曲げ方にかけては、ショパンはまったく飽くことを知らない。〔中略〕ショパン氏の屈折したマズルカには、これほど長々と言葉を費やして批判するほどの価値はない」

この批評が書かれたのは1833年7月5日のこと。つまりショパンは当時23歳で、生涯で50曲以上遺されたマズルカのうち、せいぜい第17番あたりまでを手掛けていた頃だ。今日の我々の耳からすればこれらの作品を聴いても、陰鬱さを感じる瞬間があったとて、この評論家がどの曲のどの部分を聴いて「耳をつんざく不協和音」と皮肉ったのか、あまりにもピンとこなくて頭を悩ませてしまうほどである。

このような「酷評」を2段組で約300頁にもわたって集めたのが本書『クラシック名曲「酷評」事典』である。当時の評論家を愚かだと見下すことはたやすい。だがしかし、はたと気づくのだ。SNS上に、我々も同じような投稿をしていないだろうかと……。

「酷評」の根底には「心理的抵抗」がある

この事典を編纂したニコラス・スロニムスキー(1894-1995)は、ロシア生まれ、アメリカでマルチに活躍した音楽家だ。彼は本書の前奏曲(序文)で、ダーウィンの進化論を批判し続けた作家サミュエル・バトラーの言葉「われわれが真に嫌うのはただひとつ、なじみのないものだけである」を引用し、「酷評」の根底には「心理的抵抗」があるのだと看破した。スロニムスキーが現代音楽の熱心な擁護者(であり、現代音楽の作曲家としてのフランク・ザッパの応援者)だったことも鑑みれば、何故このような書籍が編まれたのか、その狙いは明らかだろう。

本書は、2008年に別の訳者たちによる邦訳が音楽之友社から出ていたが、既に絶版になってしまった。2021年にヤマハから13年振り、2度目となる邦訳が出版されたため、局所的ではあるが再び話題になっている。この度の新訳の特徴は、原文の英語のニュアンスを活かした翻訳になっている点だ(逆にいえば、新訳が翻訳調で読みづらいという方には、中古で旧訳を探すことを薦めたい)。加えて、旧訳では作曲家の生年順に並び替えられていたのに対し、この新訳では原著通りにアルファベット順となっている。そして、旧訳では省かれていた「罵倒語索引(原著ではInvection)」が今回は付けられており、どんな言葉で非難されているのかという下世話な視点からも楽しむことが出来るようになった。

しかし、なんといっても新訳ならではの魅力は、新しく寄稿された「エッセイ」と「解説」である。「エッセイ」では現代を生きる(芸術音楽の)作曲家を代表して、優れた文筆家でもある望月京さんが、「酷評」に対する思いや対策を赤裸々に吐露。新しい音楽に対して、何かしらかの批判的な文をSNSに投稿したことがあるという方は必読だ。

一方、「解説」では文筆家の山本貴光さんが起用されている。クラシック音楽の専門家でもないのに何故?……と思われるかもしれないが、いわば読者のお手本として、専門家ではなくとも本書はこのように楽しむことが出来るのだ! という具体的なアプローチをいくつも提案。本書を、事典ではなく読み物として味わうための名案内になっている。

もし、この「解説」を、誰かしらかの音楽評論家が担い、評論家の自己弁護になっていたとしたら……。評論家の評判は、更に地に落ちたことだろう。何かを「酷評」するということは、その判断に対しても「酷評」が下される可能性があることを引き受けて、はじめて成り立つ。何故なら、現代において評論家が影響力を失いつつあるのは、「高みの見物」的に「無責任」にものを言っている……と思われるようになったことと不可分であるはずだから。