<Cross Review>

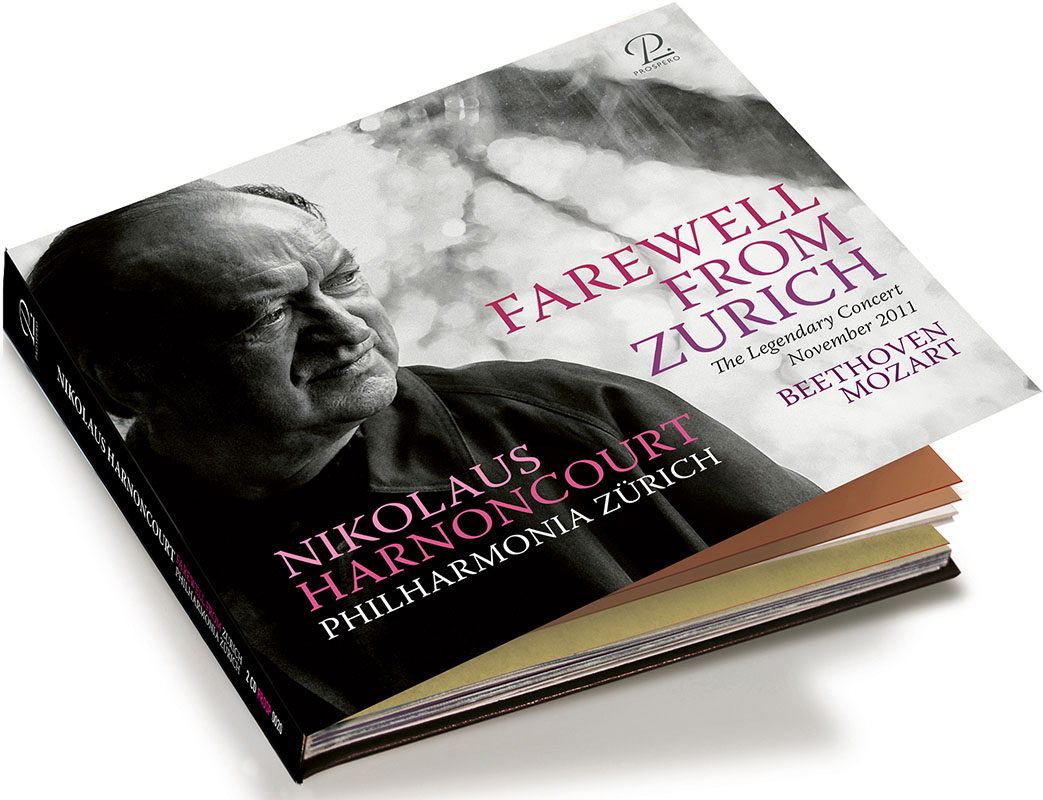

ニコラウス・アーノンクール指揮フィルハーモニア・チューリッヒ

『チューリッヒ告別演奏会2011』

モーツァルト:セレナード第10番 変ロ長調《グラン・パルティータ》 K.361(370a)

ベートーヴェン:交響曲第5番 ハ短調 Op.67ニコラウス・アーノンクール指揮

フィルハーモニア・チューリッヒ(チューリッヒ歌劇場管弦楽団)録音:2011年11月25日〜11月27日 トーンハレ、チューリッヒ

Prospero Classical/キングインターナショナル

モーツァルトの魅力を全て凝縮したような奇跡の時間

坂入健司郎

クラシック音楽を聴いたことがない友人たちによく訊かれる質問がある。「指揮って、舞台で、いち、に、さん、しって図形の通りリズムを取ってればいいんでしょ? 楽じゃない?」……たしかにそうだ。でも、その「いち、に、さん、し」の拍の取り方次第で、例えば「起承転結(きしょうてんけつ)」という音楽上のイディオムがあるべき作品を「奇書 雨天 決(きしょ うてん けつ)」という支離滅裂な音楽にしてしまう危険がある恐ろしい作業なのだよ、と説明すると指揮の難しさが伝わる時がある。

「音楽の力は言葉を超える」と、よく言われるけれど、己の感じた“良さげな音楽”を気持ちよく演奏して言葉を超えようなんて、傲慢の極みだと私は思っている。20世紀を代表する指揮者であり作曲家のレナード・バーンスタインは、母校ハーヴァード大学での講義『答えのない質問』を、チョムスキーの言語学を用いて芸術の意味を解こうとする試みから始めた。

「(チョムスキー派の学説は)言語学に変革をもたらしました。なぞに包まれた“心”の性質や機能を解き明かす可能性を秘めていました。発話までの仕組みを追求するのです。言語の原理を応用することで、芸術の意味や社会的行動を理解できるかもしれません。意思伝達の構造が分かれば、私たちの“心”の構造に迫れるかもしれません。なぜなら言語こそ人類に固有のものだからですーー」(ニホンモニター株式会社 ドリームライフ事業部 『答えのない質問』 翻訳:佐久間公美子&アイ・エス・エス映像翻訳班 より引用)

さて、今日はアーノンクールが2011年にチューリッヒで最後に指揮した演奏会の話。とにかくモーツァルトの《グラン・パルティータ》が素晴らしい。13の独奏楽器のために書かれたセレナードだが、全て通して演奏すると50分もかかる大きなスケールで書かれたものだ。まず、第1楽章を通して聴いてみたらすぐにわかるだろう。休拍の長さを都度伸び縮みさせて、音と音のつなぎ方を細かく変化させたり、フレーズの始まりの音を長くしたりすることで、音が単語となり、イディオムとなり、モーツァルトの言葉となって昇華していく。自然でくつろいだ呼吸感の中で、こんな細やかに作り込まれたモーツァルト演奏を私は未だかつて聴いたことがなかった。第6楽章「主題と変奏」の後半、7:50あたりから始まる息を呑むように美しい天上の音楽から、終曲の第7楽章へ間髪なしに入って駆け抜けるように終わる道程は、モーツァルトの魅力を全て凝縮したような奇跡的な5分間といえるだろう。少なくとも私は感動を抑えきれなかった。

現代を代表するドイツの巨匠指揮者、ローター・ツァグロゼクは来日中にアーノンクール逝去の報に接し、「彼が亡くなるまで高め続けた古典の解釈を、我々は退化させてはならない。」とコメントしていた。そう、まさに我々は、音楽が持つ普遍的な言葉をみつけるためにアーノンクールが探究した歩みを止めてはならない。“音楽の力”にあぐらをかいてはいけないのだ。

メインプログラムのベートーヴェン第5交響曲も古今東西の名盤を差し置いて輝くべき素晴らしい名演なのだが、字数が足りない(これでも大幅に字数オーバー……)。ともかくサブスクリプションで聴き尽くしたとしても、CDで持っておくべき演奏史に残る名盤だと心から推薦したい。

ウソの物語を圧倒する新たな物語

布施砂丘彦

ベートーヴェンほどウソの物語で塗り固められた作曲家はいないだろう。自らの秘書や弟子らによる誇張と捏造の伝記から出発した偽りのベートーヴェン像は、ワーグナーやマーラー、フルトヴェングラーといった後世の名匠らによって分厚く絵の具を塗りたくられ、政治にも利用されながら、世界中に広まった。

さまざまな思惑が生んだ逸話や楽譜の改変は、研究者らの努力によって明らかになってきたが、単なる事実の訂正がウソの物語を一掃することはなかった。熱く煮えたぎるウソの物語を圧倒することができるのは、冷たいホントではない。より熱く煮えたぎる、新たな物語だけなのだ。

その新たな物語こそ、ニコラウス・アーノンクールとフィルハーモニア・チューリッヒによるベートーヴェンの交響曲第5番だ。アーノンクールは「運命が扉を叩く」というシンドラーの捏造から生まれた物語を真っ向から否定する。だからと言って、ただ何もせずに淡々と演奏するわけではない。そこには抑圧されたエネルギーがあり、温かい人間の祈りがあり、爆発的なパワーによる勝利がある。

たとえば、他の優れたベートーヴェン演奏の多くでは、そのスタイル(往年ものやピリオドなど)に関わらず、音楽の鼓動が止まることはない。刻み続ける拍動は、幾度となく衝突する不協和音程や強烈なリズムはもちろん、フェルマータやゲネラルパウゼ(総休止)さえ走り抜け、勝利のフィナーレまでの一本道を魅せることによって、聴者を興奮と没入の車輛に乗せる。

一方この演奏では、ベートーヴェンの音楽が何度も分断されるのだ。テンポは一定ではない。フェルマータは文字通り「停止」となり、ゲネラルパウゼではペリオーデ(楽節構造)によって仔細に書かれた小節数にとらわれない。慣れ親しんだベートーヴェン演奏の息の根を止めるような長くて力強い休符は、聴者が快い没入に浸ることさえ拒否する。没入の車輛から降ろされた聴者は、茨の道を自らの足で進むほかない。そういえば、ベートーヴェンの時代には新幹線も高速道路もなかった。

アーノンクールはこの作品について「フランス革命、もしくはその後の圧政の影響を受けて書かれたもので、圧政からの解放を描いたものだ」と述べている。そう、(アーノンクールいわく)ベートーヴェンが独裁者に抑圧された市民の解放を描いたことと同じように、アーノンクールはウソに塗り固められたベートーヴェンの音楽を見事に解放したのだ。

カップリングのモーツァルトについてもひとこと。アーノンクールのベートーヴェンではショッキングな驚きが多いが、この《グラン・パルティータ》はとても自然で、あたたかい発見に満ちている。合わせてぜひ聴いてほしい。

問い続けた「過去の作品を今演奏すること」の意味

八木宏之

ミレニアル世代のクラシック音楽愛好家にとって、ニコラウス・アーノンクールほど重要な音楽家はいないであろう。熱狂的なアーノンクールの崇拝者でなくとも、アーノンクールが提示した演奏美学から無縁でいられたひとは少ないのではなかろうか。それは私の親世代にとってのカラヤンの存在に近いかもしれない。父は1988年に聴いたカラヤンのブラームスの記憶をずっと大切にしているが、私にとっては2010年に体験したアーノンクールのモーツァルトが同じように一生の財産となっている。

ここに収められているのは、2011年11月にチューリッヒのトーンハレで行われたアーノンクールとフィルハーモニア・チューリッヒ(チューリッヒ歌劇場管弦楽団)とのライヴである。この公演は同年にこの世を去った元チューリッヒ歌劇場総監督クラウス・ヘルムート・ドレーゼ氏に捧げられた。ドレーゼ氏はアーノンクールをチューリッヒ歌劇場に招聘した名ディレクターで、このコンビによって伝説的なモンテヴェルディのプロダクションが生み出された。そして、この公演がアーノンクールとフィルハーモニア・チューリッヒの最後の共演となった。

ベートーヴェンの交響曲第5番には、アーノンクールが問い続けた「過去の作品を今演奏すること」の意味が結実している。アーノンクールは、1990年にヨーロッパ室内管弦楽団と同作を録音して以来、2015年のウィーン・コンツェントゥス・ムジクスとのラスト・レコーディングまで、この作品の演奏のあり方を探究し続けてきた。年齢を重ねるごとにその解釈の切れ味は鋭さを増していき、巨匠風の丸いものとなることは最後までなかった。アーノンクールは生涯を通してアヴァンギャルドであり続けたのだ。

このチューリッヒでのライヴの直前には、ベルリン・フィルとも同曲を演奏しており、世界屈指のヴィルトゥオーソ集団から狂気のようなエネルギーを引き出している(デジタル・コンサートホールのアーカイブで視聴可能)。だが、アーノンクールの目指したものがより高い次元で実現しているのは、このチューリッヒ・ライヴのほうである。音楽史上もっとも名高い作品であり、演奏家も聴き手も数え切れないほど繰り返し向き合うこの交響曲を、アーノンクールは、今まさに誕生したかのごとく演奏している。

アーノンクールにとっての「古楽」とは、作品を時代考証に即して、音楽学的に「正しく」演奏することではない。アーノンクールが目指したことはただひとつ、作品が持つセンセーションを受容史のなかから掘り起こし、演奏の度に「初演」し続けることであった。初演当時の演奏の再現が大切なのではなく、初演に立ち会った聴き手が受け取った衝撃を、現代の聴き手にも与え続けることこそが、アーノンクールの演奏美学であり、このチューリッヒ・ライヴを聴けば、それを理解することができるだろう。このアルバムにボーナス・トラックとして収録されているベートーヴェンのリハーサルでも、アーノンクールは演奏上の予定調和を徹底的に取り除いている(国内流通盤のライナーには寺西肇氏によるリハーサル訳が含まれる)。

併録のモーツァルト《グラン・パルティータ》についても触れておきたい。なんと親密で、正直で、慈愛に満ちたモーツァルトだろうか。オーバーエスターライヒ州にあるアーノンクールの自宅に集ってリハーサルしたというこの《グラン・パルティータ》は、道なき道を歩み続けたアーノンクールの厳しい顔とは違った、音楽を愛するひとりの人間としての穏やかな顔を私たちに見せてくれる。その死まで、円熟という言葉とは無縁だった闘士アーノンクールの演奏から、このような美しい揺らぎを聴き取ることができるとは、私はとても驚いた。

最後に、本盤がきっかけでアーノンクールに興味を持った方がいたら、ぜひ彼がその考えを書き記した『古楽とは何か 言語としての音楽』(樋口隆一、許光俊訳、音楽之友社、1997)を手に取ってみて欲しい。この本を読んでから、再びこの録音を聴けば、アーノンクールがその美学、哲学をいかに明瞭に演奏で実現していたかがわかるはずである。