名手が誘うかけがえのない学びの時

――ウィーン・フィル奏者による公開マスタークラス

text by 本田裕暉

cover photo ©Naoya Ikegami / SUNTORY HALL

音楽の都ウィーンを拠点に活動を続ける世界最高峰のオーケストラ、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のメンバーは、自らが受け継いだ「伝統」を次代に継承すべく、後進の育成にも積極的に取り組んでいる。例年「ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン」の一環として開催されている「ウィーン・フィル奏者による公開マスタークラス」もまた、そうした重要な継承の場の一つだ。このマスタークラスはこれから世界の舞台へと羽ばたいていこうとする若い音楽家たちが、今まさに世界の第一線で活躍している名手から直接「ウィーン・フィルの音楽づくり」を学ぶことができる貴重な場であり、今後の音楽人生の糧となるであろう数々のメッセージを受け取ることができる、かけがえのない学びの時である。

この「ウィーン・フィル奏者による公開マスタークラス」では、ライナー・キュッヒルらが講師を務めた第1回(1999年)以来、これまでに延べ100名以上もの若き受講生たちがレッスンを受けてきた。講師の顔ぶれも多彩で、2001年にはバリリ弦楽四重奏団の活動でもよく知られるワルター・バリリが弦楽四重奏を指導。2014年には打楽器奏者のトーマス・レヒナー、2016年にはハープ奏者のアンネレーン・レナエルツ、そして2019年にはテューバ奏者のパウル・ハルヴァックスが講師を務めるなど、弦楽器や木管楽器に限らず、広く門戸が開かれている点も特長となっている。

今年、2024年に講師を務めたのはソロ・フルート奏者のカール゠ハインツ・シュッツ。受講生には小池優華、北爪千尋、古賀愛未の3人が選ばれた。通訳は、閣僚級会合などの国際会議やスポーツ中継の同時通訳、そしてマスタークラスやインタヴューなどの音楽にまつわる様々な場面で活躍するドイツ語通訳者、蔵原順子が担当。今回のマスタークラスでも精確でありながらも非常にわかりやすく、親しみやすい安定感抜群の訳によって、シュッツと3人の受講生との自然でスムーズなコミュニケーションを実現してくれていた。

参考までに応募要項の内容を簡単に見ておこう。今回のマスタークラスへの応募条件は「音楽大学卒業または同程度の実力を有する25歳以下の方」。受講申込期間は9月2日から17日で、受講料は無料(伴奏ピアニストの謝礼も主催者側が負担)。受講曲はジーン・バックストレッサー編『ピアノ伴奏付きオーケストラ・スタディ第1巻(Orchestral Excerpts for Flute with Piano Accompaniment)』および『同第2巻』(以上、Theodore Presser Company)から、受講生が任意の3曲を選択する形式だった。

上述の通り、本マスタークラスでは、過去に弦楽四重奏のレッスンなどもなされていたが、近年はオーケストラ・スタディ(管弦楽作品からの抜粋)がその中心となっている。つまり、世界最高峰のオーケストラに所属する名手から、演奏現場での実体験に基づいたアドヴァイスを直接受け取ることができるわけで、音楽大学在学中あるいは卒業してからまだ間もない受講生にとっては、とりわけ得難い機会となることは間違いない。また、オーケストラ・スタディで扱われるのは、各楽曲中の重要なパッセージや難所ばかりなので、一般の来場者にとっても聴いていて楽しく、また新たな聴き方を発見できる貴重なチャンスともなりうる。今回、実際に聴講するなかで筆者自身も数多くの学びを得ることができた。以下、3人の受講生に対してそれぞれシュッツがどのような言葉をかけていたのか、とりわけ印象深かった部分についてまとめてみよう。

音色を意識的に変えて

東京音楽大学付属高等学校の2年生として学びを深めている小池優華が選んだのは、ビゼーの歌劇《カルメン》より〈間奏曲〉、メンデルスゾーンの付随音楽《真夏の夜の夢》より〈スケルツォ〉、そしてロッシーニの歌劇《ウィリアム・テル》序曲の3曲(ピアノ伴奏は内門卓也)。レッスンは冒頭で3曲を続けて演奏し、それからシュッツがアドヴァイスを加えていく構成で進んだ。

小池の演奏は清潔感のある端正な響きで美しかったのだが、あえてピアノ伴奏なしで「各曲冒頭部分の音色を意識的に変えて」繰り返し演奏させるなど、シュッツは各楽曲のキャラクターをより明確に表現できるように導いていった。確かに、ウィーン・フィルの演奏会でシュッツが奏でるフルートの音は、仮に同じ「ド」の1音だったとしても、作品やその音が鳴り響く前後の文脈によって色が大きく異なる。そうした色の違いを出すことの重要さを、シュッツはわかりやすい例え――「彫刻家が何かを創るように、音で何を伝えたいのかイメージしてね」「ロッシーニのスタッカートの連打はウサギがニンジンを“シャクシャクシャク”とかじるような軽やかな音がいいな」など――を交えつつ丁寧に伝えていった。

そのなかで、ビゼー〈間奏曲〉第4小節では「8分休符はブレスをとりながらも前進する意識で。フレージングは必ずどこかへと動いていくものだから」とフレーズの重心の移ろいを感じることの必要性を説き、メンデルスゾーン〈スケルツォ〉では「4小節前から“入り”を意識して。自分が演奏していないときに息を吐いておくことが大切だよ」と計画的なブレスが響きに直結することを伝え、そして「体が動くのはよいけれど、上下運動をしてしまうと歌口の角度が変わって音に影響が出てしまう。だからホルン奏者のようにあごを意識して。拍を身体で刻まないように」と技術面の指摘も随時行うなど、じつに様々な角度から助言を加えていった。とくにメンデルスゾーンの箇所では、アドヴァイスの前後で表現の幅が大きく変化しており、音色のイメージの件も含めて“事前準備”がいかに大切であるかを、演奏者はもちろん、その場に居合わせたすべての聴き手にも実感させてくれていたのが印象的だった。

音楽を吸引するように聴いてほしい

桐朋学園大学を卒業し、現在は東京と群馬を中心にオーケストラの客演奏者として活躍する北爪千尋。彼女が選んだのは、ベートーヴェン《レオノーレ序曲第3番》とラヴェルのバレエ音楽《ダフニスとクロエ》、そしてリムスキー=コルサコフ《シェエラザード》の第2~4楽章だった(ピアノ伴奏は横山希)。

冒頭の連続演奏が《シェエラザード》の鮮やかな快演で結ばれると、シュッツはまず拍手をしつつ「入団オーディションでは《ダフニス》のソロが古典的に選ばれるのですよね。ベートーヴェンは1次審査で演奏されがちです。リムスキー=コルサコフはオーディションではなかなか選ばれません(笑)」と、オーケストラのオーディションの話からレッスンをスタート。こうした話題はオーケストラ・スタディをテーマとしたマスタークラスならではのものだろう。

続いて、レッスンは《ダフニスとクロエ》のソロへ。シュッツはまるで指揮者のように全身で大きく身振り手振りしてニュアンスを示しつつ、北爪の奏でるソロをより「歌う」方向へと誘導。柔軟な伸縮性のあるテンポで「音と音の間を演奏」することの大切さも併せて伝えていく。

シュッツの言葉を借りれば、この《ダフニスとクロエ》は「時間を操る」スキルが求められる楽曲だが、対照的にベートーヴェンの《レオノーレ序曲第3番》はリズムの点では非常に厳格で、フレージング以上に安定感が重要となる作品だ。第328小節以下の第1主題を歌う部分でシュッツは、まずはスタッカートの上行音階を1音1音になってしまわず一気に、1フレーズで駆け上がるように指摘したうえで、その後の第1主題はロッシーニのようになるのではなく、あくまでも安定感をもって演奏するように整えていた。なるほど、確かにこの第1主題は躍動感あふれる旋律ではあるものの、後半の下行音型をきっちりと厳格に奏でていくと、しっかりとした「重さ」がそこに乗ってくる。この「重さ」はベートーヴェン作品をはじめとするドイツ音楽に必須のものだろう。

レッスンの最後にシュッツが送ったアドヴァイスは「もっと歴史的録音を聴いてほしい」というものだった。

「《ダフニスとクロエ》第2組曲にはフィリップ・ゴーベールによる1930年の歴史的な録音がありますから、そういうものを複数比較しながら聴いてほしいですし、ドビュッシーやラヴェルのピアノ作品も聴いてほしい。それもSpotifyなどの配信サービスを通してではなく、ディスクをケースから取り出して、セットして、針を落として……という昔のレコードの聴き方を意識して、時間をたっぷりとって、音楽を吸引するように聴いてほしいのです」(シュッツ)

今日ではストリーミング配信サービスを通して、いつでも、どこにいても気軽に音楽を聴けるようになったわけだが、この便利さが音楽鑑賞のスタイルに大きな変化をもたらしていることもまた事実だろう。CDを開封するという機会すら減少しつつある今、あえてLPの時代のように、ゆっくりと時間を使って往年の名録音に耳を傾ける。“ながら聴き”ではなく、真正面から音楽を“吸収”する。そんな時間があっても良いのではないか――。忘れかけていたものを思い出させてくれるようなメッセージだった。

銀色の音と金色の音

3人目の受講生は、東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校および同大学を卒業した古賀愛未。受講曲はブラームスの《交響曲第4番》第4楽章とドビュッシー《牧神の午後への前奏曲》、そしてリヒャルト・シュトラウス《サロメ》より〈7つのヴェールの踊り〉だった(ピアノ伴奏は與口理恵)。いずれもタイプの異なる見せ場を有する楽曲だが、今回のレッスンでとりわけ興味深かったのは1曲目のブラームスだ。

シュッツがとくに時間をかけてアドヴァイスを送っていたのは、第96小節と第97小節(ソロ開始部分)の間の音色の切り替えについてだった。曰く「第96小節まではオーケストラ・フルートらしい“銀色”の音で。そして第97小節からはソロ・フルートの“金色”の音で、という色の違いがほしい。ソロになったら別の色になるように」。

また、ソロの直前の第94小節アウフタクトから第96小節にかけての下行音型を、古賀は情感を込めて大切に演奏していたのだが、この部分についてシュッツは「ノン・ヴィブラートのクラリネットと一緒に演奏する箇所なので、フルートもヴィブラートを“音のまわり”でするのではなく“音のなかで”しなくてはなりません。内側から光り輝くように」と指摘していた。ピアノとの演奏ではさほど違和感なく進む箇所だが、首席フルート奏者としてオーケストラのなかで演奏する際には、そうした他パートの楽器の特性も踏まえた音選びが必要となってくることは間違いないだろう。

加えて、ブラームスについてはもう1点、全体の響きについてコメントしていた点も印象的だった。

「ドビュッシー的なブラームスになっていますね。でも、今はオーケストラ・スタディ、つまりオーケストラの曲を演奏しているわけです。絵画を描く際に正しい色を混ぜなくてはならないのと同じで、(オーケストラにおいても各パートが)正しい音を出さなくてはなりません。ブラームスに必要なのは暗めの色彩です。印象派のような響きではなく、より振動している“密な”音がほしいのです」(シュッツ)

これもまた、オーケストラの1パートとして演奏するうえで必要となる大切な視点だろう。ウィーン・フィルという世界最高峰のオーケストラのメンバーが指導してくれることの意義を実感できた一幕だった。

聴衆参加型の質疑応答コーナーも

マスタークラスの最後には講師への質疑応答コーナーも用意されていた。配布プログラムに挟み込まれていた「講師への質問記入用紙」に記入して休憩中までに提出しておくと、その質問のなかから一部抜粋してシュッツが回答してくれるというシステムで、今回はまず前半のレッスンで登場した通称「カルメンB」と呼ばれる替え指と《レオノーレ序曲第3番》の途中で出てきた指使いを見せてほしい、というリクエストに自身の楽器を掲げて応えてくれた。

続いて、ブレスや長い息のコントロールについての質問に対しては、「やはり身体的によいコンディションであるべきです。ランニングや水泳のようなスポーツを、とくに25メートルを潜水で泳ぐようなトレーニングをして持久力をのばすのがよいですね。呼吸のコントロールについては個人差が大きく一概に言えないのですが、レッスンなどでブレスの音の大きさが批判される場合、それは“リラックスしていてほしいときにリラックスできていないから”という要因も大きいはずです。管楽器奏者ならば、日頃から自分がどういったときにリラックスできているのかを意識して考えておくとよいでしょう」と回答していた。こうした聴衆の疑問が拾い上げられ、会場全体に共有される点も本マスタークラスの素晴らしいところだろう。

今まさに楽器を専門的に学んでいるという若い音楽家の方には、来年以降、自身の学ぶ楽器の回でぜひ受講を検討していただきたい。今回、終演後にシュッツに話を聞いたところ、彼は「たくさんの聴衆が聴いているという特殊で過酷な環境のなかでは、自分の音を少しでもよく聴かせたいと思ってしまうこともあるでしょうし、難しいこともたくさんあったと思います」と受講生を気遣いつつ称えたうえで「私としては、何かお手伝いできることを見つけて、こうすればうまくいくだろうという方法を探してあげることができたらと思っているんです」と穏やかにほほ笑んでくれた。こうしたスタンスで寄り添って“お手伝い”をしてくれるのだから、これはぜひとも挑戦しなくては勿体ないだろう。

また、今回はフルートがテーマのマスタークラスではあったものの、楽器の演奏技術の継承という以外にも学びを得られる点は多々あったように感じられた。個人的には、これから習い事や部活動で楽器を演奏しようという学生にも、ぜひ積極的に聴講してもらいたいと思う。ウィーン・フィルの奏者と確かな実力を有する受講生の音をこれほど間近でじっくりと聴きくらべられる機会は貴重だし、既に楽器を演奏している人にとっても、他の楽器についてこれほど深く学ぶことのできる機会は滅多にないはずだ。自分が触れていない楽器のマスタークラスを聴講することで、自身の楽器の演奏に役立つヒントを得られることも十二分に考えられるだろう。

受講生のみならず、ブルーローズに集った全員がそれぞれに学びを得ることができる貴重な機会。今回のシュッツによるマスタークラスは全席完売となっていたが、次回以降もぜひ多くの方に体験していただきたい。きっと、音楽を奏でる/聴くうえでの新たな発見に出会えるはずだから――。

公演情報

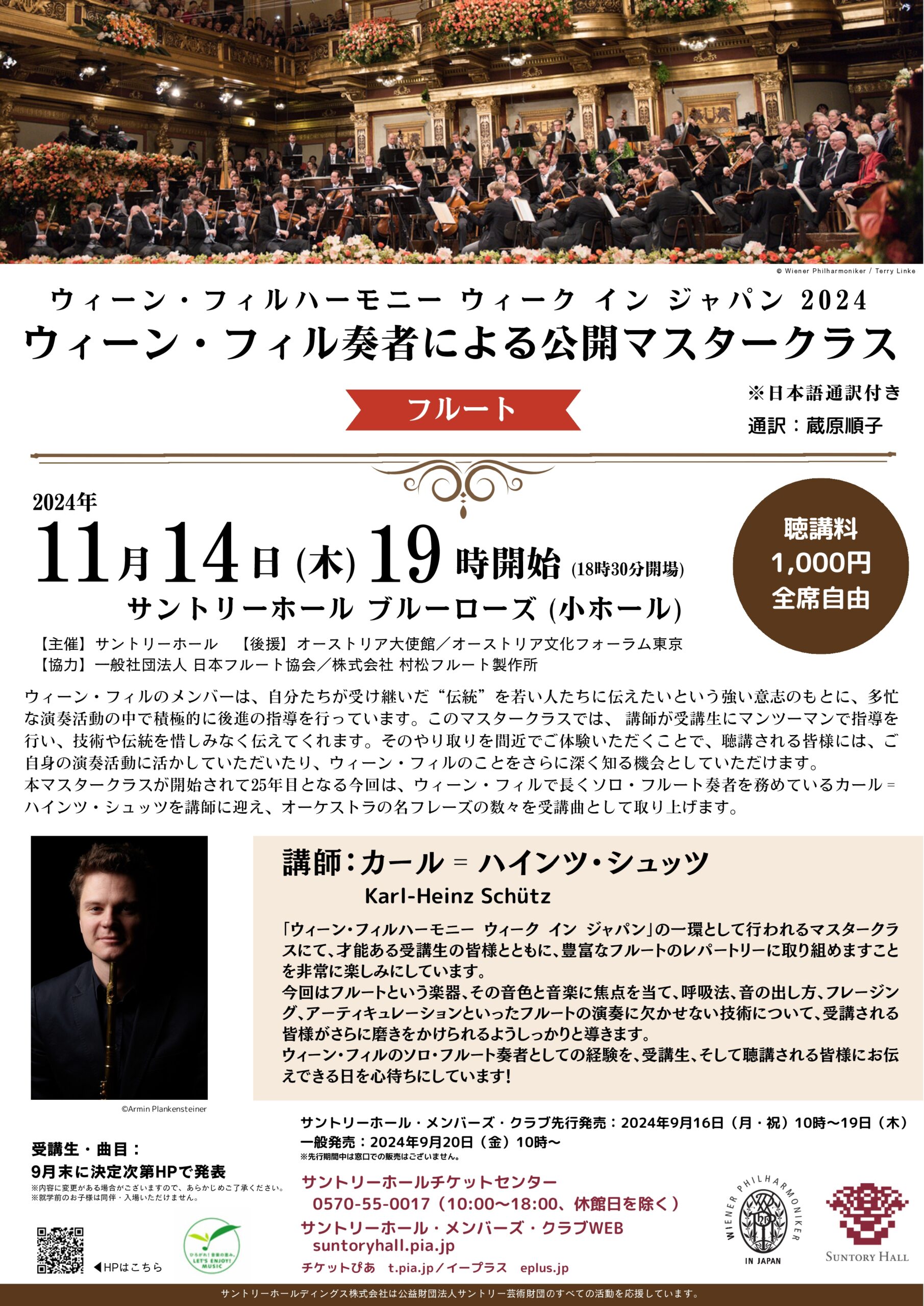

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2024

ウィーン・フィル奏者による公開マスタークラス

フルート2024年11月14日(木)19:00

サントリーホール ブルーローズ講師:カール゠ハインツ・シュッツ(フルート)

ドイツ語通訳:蔵原順子受講生:

小池優華(ピアノ:内門卓也)

北爪千尋(ピアノ:横山希)

古賀愛未(ピアノ:與口理恵)公演詳細:

https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/schedule/detail/20241114_S_3.htmlウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2024特集ページ:

https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/feature/wphweek2024/