沼尻竜典×片山杜秀対談

ショスタコーヴィチに聴くノスタルジア

神奈川フィル第404回定期演奏会に寄せて【前編】

text by 八木宏之

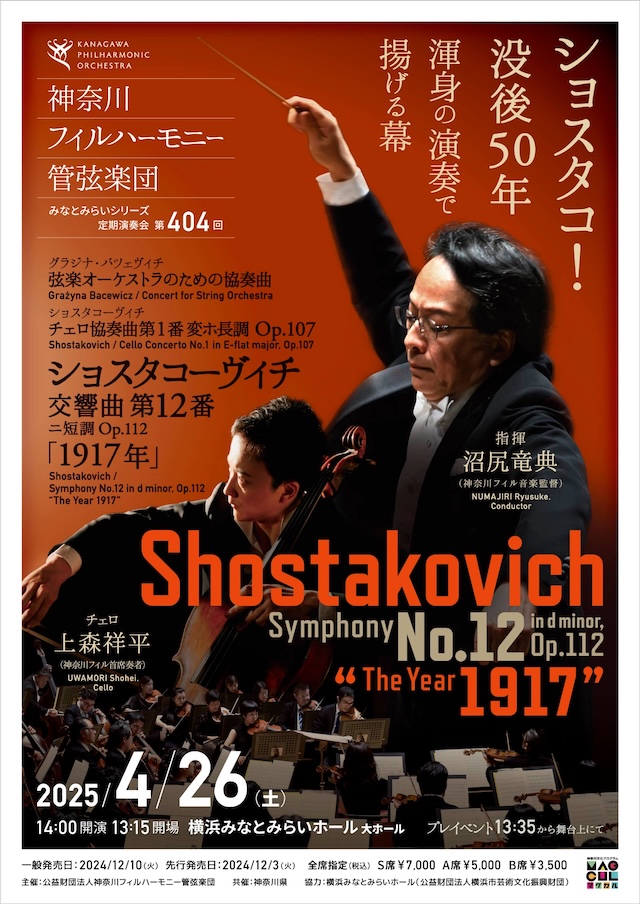

神奈川フィルハーモニー管弦楽団と沼尻竜典(神奈川フィル音楽監督)の名コンビもこの4月で4シーズン目を迎えた。2025年シーズンの幕開けを飾る第404回定期演奏会(4月26日、横浜みなとみらいホール)では、ショスタコーヴィチの交響曲第12番《1917年》を核としたロシア・プログラムが披露される。今年没後50年のショスタコーヴィチは、沼尻が音楽監督に就任する前から神奈川フィルと取り組んできた作曲家であり、マーラーやリヒャルト・シュトラウスと並んで、このコンビの躍進を象徴するレパートリーとなっている。プログラムの前半には、神奈川フィル首席チェロ奏者の上森祥平がソリストを務めるショスタコーヴィチのチェロ協奏曲第1番と、戦後のポーランドを代表する作曲家のひとりであるグラジナ・バツェヴィチの弦楽オーケストラのための協奏曲も演奏され、戦後のソビエト社会を、音楽を通して体感することができる。

第12番はショスタコーヴィチの交響曲のなかでもとりわけ体制迎合的な作品と考えられてきたが、作曲家の真意は未だ明らかになっていない。定期演奏会の開催を前に、FREUDEではこの交響曲の真価を解き明かすべく、沼尻と音楽評論家の片山杜秀(慶應義塾大学教授)の対談を実施した。神奈川フィルのプログラムに寄せる沼尻と有識者の対談は、岡田暁生(マーラー:交響曲第7番)と加藤浩子(ヴェルディ:レクイエム)に続き、3回目となる。ソビエトのみならず、戦後日本の文化史にも踏み込んだ充実の対談を、ぜひ最後までお楽しみいただきたい。

ポーランドの女性作曲家、バツェヴィチ

片山杜秀 神奈川フィルの新しいシーズンの幕開けは、2025年に没後50年を迎えるショスタコーヴィチのチェロ協奏曲第1番と交響曲第12番《1917年》にポーランドの女性作曲家、グラジナ・バツェヴィチの弦楽オーケストラのための協奏曲を組み合わせたプログラムです。選曲のコンセプトはどういったものなのでしょう?

沼尻竜典 私はかつてムスティスラフ・ロストロポーヴィチさんと、ショスタコーヴィチのチェロ協奏曲第1番やチャイコフスキーの《ロココの主題による変奏曲》を共演したことがあります。その演奏会の後半にロストロポーヴィチさんが指揮したのがショスタコーヴィチの交響曲第11番《1911年》と第12番《1917年》でした。今回はこのときの曲目を組み合わせて、ロストロポーヴィチさんとの思い出にちなんだプログラムを再構成しました。

バツェヴィチの弦楽オーケストラのための協奏曲は数年前にドイツのオーケストラに客演した際、オーケストラから提案されて初めて指揮しました。女性作曲家も取り上げようという潮流のなかで提案されたバツェヴィチでしたが、演奏してみると、大変な才能を持った作曲家だとすぐにわかりました。彼女の書法は音の選び方が巧みで、透き通ったモダンな響きが特徴的です。ドイツで演奏したとき、チェロのトップサイドを弾いていた奏者がポーランド出身で、彼女によるとバツェヴィチはポーランドではとてもよく知られた作曲家とのことでした。それ以来、いつか日本でも取り上げたいと、機会を伺っていたのです。弦楽オーケストラのための協奏曲は、編成や演奏時間の点でも、演奏会の最初に取り上げやすい作品ですね。

片山 バツェヴィチは戦後のポーランド、とりわけ1950年代を代表する作曲家で、ルトスワフスキよりも先に西側にも知られた存在でした。バツェヴィチは優れたヴァイオリニストでもありました。最近では、祖国やドイツを中心に再評価が進んでいます。今回の沼尻さんと神奈川フィルの演奏も、日本におけるバツェヴィチ受容に大きなプラスとなるでしょう。1948年に作曲された弦楽オーケストラのための協奏曲はまだ親しみやすい作風ですが、後にはルトスワフスキやペンデレツキに影響され、前衛的な書法を取り入れるようになっていきました。初演ではガスパール・カサドがソリストを務めたチェロ協奏曲第2番(1963)は、バツェヴィチの後期を代表する作品のひとつです。彼女の父親はリトアニア人で、兄も作曲家でした。リトアニア風にバツェヴィチュースという姓で活動したお兄さんは、西側に出て尖鋭な作風を示しました。スクリャービンのタイトルを捩った《電気の詩》のようなユニークな作品を残しています。

沼尻 ポーランドとロシアの関係は、帝政ロシアの時代から複雑なものでしたから、今日再びこのような国際情勢となっているなかで、バツェヴィチとショスタコーヴィチを組み合わせて演奏することには意味があるように思えました。ショスタコーヴィチも、ポーランドをはじめとする周辺国を、一方的に支配する祖国の暴走に心を痛めていたのではないでしょうか。

昭和の記憶の中にあるショスタコーヴィチ

片山 ショスタコーヴィチの交響曲は沼尻さんの得意とするレパートリーですが、第12番はどのくらい演奏されてこられたのでしょうか?

沼尻 第12番は、評価の高い第11番《1905年》と第13番《バビ・ヤール》に挟まれて目立たない作品ですね。ベートーヴェンにも、大曲の第7番と第9番の影に隠れてなかなか正当な評価を得られない第8番がありますが、両者の境遇は似ているように思います。あまり演奏される機会のない作品なので、最後に12番を指揮したのは群馬交響楽団の首席指揮者就任披露公演(2010年5月)だったと記憶しています。群馬交響楽団とはマーラーとショスタコーヴィチを集中的に演奏しました。今でこそ、素晴らしい音響の高崎芸術劇場がありますが、当時の群響の定期演奏会は群馬音楽センターで開催されていて、ここはかなりデッドな響きのホールでした。そうしたホールでもショスタコーヴィチの交響曲はよく鳴りました。

片山 沼尻さんがショスタコーヴィチに初めて接したのはいつだったのでしょう?

沼尻 私の父は92歳になるのですが、父が若かった頃はサラリーマンの「教養」が今よりも重視されていました。家には洋酒の棚や百科事典、世界文学全集とともに、観音開きの仏壇のようなステレオ装置がありました。当時は我が家に限らず、多くの家庭がそういったものを揃えていました。昭和のサラリーマンたちはクラシック音楽がよくわからなくてもNHK交響楽団の定期会員になって、仕事帰りにNHKホールへ行ったり、ドストエフスキーの長い小説を読んでみたりしたものです。それが彼らにとってはステータスでしたし、「大人になったらちゃんとした教養を身につけよう」という意識が皆にありました。ステレオ装置の傍らには、レコードが何枚かあって、ヴィヴァルディの《四季》、ベートーヴェンとシューベルトの《運命・未完成》のほかにもう1枚、父はショスタコーヴィチの交響曲第5番《革命》のレコードを持っていました。私がショスタコーヴィチの音楽に初めて接したのは、このレコードでした。

片山 当時は冷戦真っ只中でしたし、ショスタコーヴィチはソビエトの体制を象徴する作曲家として知られていましたね。

沼尻 当時は、資本主義より共産主義や社会主義の方が良いものなのではないかという空気が少なからずあったように思います。子供の頃は三鷹に住んでいたのですが、母の友人に前進座で演劇をやっている人がいて、彼女に誘われて、隣町の吉祥寺の「うたごえ喫茶ともしび」にもよく行っていました。そこでは《カチューシャ》のようなロシア民謡を皆で歌うのですが、「小学生が来ている!」と司会者に促されてステージに上がり、ピアノで《ピンポンパン体操》を弾き語りしたこともありました。沼尻家はノンポリでしたが、前進座もうたごえ喫茶も左派運動と強く結びついたものでしたし、そういった左派的な文化活動は身近に、ごく自然にありました。

片山 前進座は共産党とつながりの深い歴史を持つ劇団ですね。昭和20年代に始まったうたごえ運動には、芥川也寸志、林光、外山雄三、間宮芳生など、日本を代表する作曲家たちが加わっていましたが、この運動も左派的な思想と結びついたムーブメントでした。私の父は沼尻さんのお父様の1歳年下で、すでに亡くなっているのですが、若い頃にはやはりうたごえ喫茶へ行ってロシア民謡を歌っていたようです。家には沼尻家と同じように百科事典やステレオがあって、クラシック音楽やミュージカルのレコードも何枚かありました。父はショスタコーヴィチの名前を聞くと反応していましたし、交響曲第7番《レニングラード》は特に熱心に聴いていましたね。

沼尻 オーケストラも組合運動が熱心な時代でした。あるオーケストラでは最近まで、地方へ室内楽を演奏しに行くことを「オルグする」と言っていましたが、これも左派運動由来の言葉です。

片山 「オルグ」とはオーガナイズする、すなわち新しい仲間を勧誘するという意味の左翼用語です。オーケストラに限らず、戦後のクラシック音楽界では左派の影響力がとても強大だったように思います。

沼尻 私にとってショスタコーヴィチの音楽は、昭和ノスタルジーでもあるんですよね。

後編へつづく

公演情報

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

みなとみらいシリーズ定期演奏会第404回2025年4月26日(土)14:00

横浜みなとみらいホール沼尻竜典(指揮)

上森祥平(チェロ)

神奈川フィルハーモニー管弦楽団グラジナ・バツェヴィチ:弦楽オーケストラのための協奏曲

ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番 変ホ長調 Op.107

ショスタコーヴィチ:交響曲第12番 ニ短調 Op.112《1917年》公演詳細:https://www.kanaphil.or.jp/concert/3373/

沼尻竜典

神奈川フィルハーモニー管弦楽団音楽監督。ベルリン留学中の1990年、ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝。以後、ロンドン響、モントリオール響、ベルリン・ドイツ響、ベルリン・コンツェルトハウス管、フランス放送フィル、トゥールーズ・キャピトル管、ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ響、シドニー響、チャイナ・フィル等、世界各国のオーケストラに客演を重ねる。国内外で数々のポストを歴任。ドイツではリューベック歌劇場音楽総監督を務め、オペラ公演、劇場専属のリューベック・フィルとのコンサートの双方において多くの名演を残した。ケルン歌劇場、バイエルン州立歌劇場、ベルリン・コーミッシェ・オーパー、バーゼル歌劇場、シドニー歌劇場等へも客演。16年間にわたって芸術監督を務めたびわ湖ホールでは、ミヒャエル・ハンペの新演出による《ニーベルングの指環》を含め、バイロイト祝祭劇場で上演されるワーグナー作曲の主要10作品をすべて指揮した。2014年には横浜みなとみらいホールの委嘱でオペラ《竹取物語》を作曲・初演、国内外で再演されている。2017年紫綬褒章受章。片山杜秀

1963年生まれ。音楽評論家、政治学者。慶應義塾大学法学部教授、水戸芸術館館長、三原芸術文化センター館長。著書に『音盤考現学』『音盤博物誌』(アルテスパブリッシング、2008年、吉田秀和賞・サントリー学芸賞)、『未完のファシズム』(新潮選書、2012年、司馬遼太郎賞)、『大楽必易』(新潮社、2024年、芸術選奨文部科学大臣賞)、『近代日本の右翼思想』(講談社選書メチエ、2007年)、『平成精神史』(幻冬舎新書、2018年)、『鬼子の歌』(講談社、2019年)、『尊皇攘夷』(新潮選書、2021年)、『11人の考える日本人』(文春新書、2023年)など。『朝日新聞』に「蛙鳴梟聴」、『週刊新潮』に「夏裘冬扇」を連載中。2013年からNHK FM『クラシックの迷宮』の構成と進行をつとめる。