沼尻竜典×片山杜秀対談

ショスタコーヴィチに聴くノスタルジア

神奈川フィル第404回定期演奏会に寄せて【後編】

text by 八木宏之

神奈川フィルハーモニー管弦楽団の第404回定期演奏会(2025年4月26日、横浜みなとみらいホール)へ向けて、沼尻竜典(神奈川フィル音楽監督)と片山杜秀(音楽評論家、慶應義塾大学教授)がショスタコーヴィチを語り尽くす対談。前編では、沼尻のショスタコーヴィチ原体験から、戦後日本の文化史まで、今回のプログラムの背景を深く掘り下げた。後編ではいよいよ、交響曲第12番《1917年》の真価が解き明かされていく。

凄まじいエネルギーの放出、得体の知れない妖気

片山 1979年にソロモン・ヴォルコフの『ショスタコーヴィチの証言』が出版されたことで、ショスタコーヴィチ受容は大きく変化しました。それまでソビエトの体制作曲家と見られていたショスタコーヴィチが、実は多くの苦悩を抱えながら、政府や党に対して可能な限りの抵抗をしていた悲劇の作曲家だと理解されるようになったのです。現在では、この本に記されている内容の多くは学術的に否定されていますが、今もなお、ショスタコーヴィチの作品には隠されたメッセージがあるという考えは強く残っています。

沼尻 ショスタコーヴィチの作品には、しばしばロシア民謡が登場するのですが、こうした民謡が体制への隠された非難として引用されていることもあるようです。群馬交響楽団の首席チェロ奏者だったレオニード・グルチンさんはロシア出身で、群響でショスタコーヴィチをリハーサルした際には、引用されている民謡をロシア語で歌ってくれました。ロシア人であれば誰もが気づくような引用だとグルチンさんは話していました。今回演奏する第12番にも、やはりロシア民謡が含まれています。

片山 第12番は《1917年》というタイトルからも明らかなように、ロシア革命におけるレーニンの功績を讃える内容を持っていて、体制迎合的な作品と受け止められてきました。この作品の真意について、沼尻さんはどのようにお考えですか?

沼尻 類い稀な才能に恵まれた作曲家だったからこそ、こうした作品を書かざるを得なかったのでしょう。ショスタコーヴィチはいつも体制からのプレッシャーを感じていましたが、例えば彼がアメリカに住んでいたら、逆にこれほどの作品群を残せなかったのではないかとも思います。制約があったり、追い込まれたりするからこそ、創作意欲が湧いてくることもありますからね。

片山 ショスタコーヴィチより少し上の世代に、《鉄工場》で知られるアレクサンドル・モソロフがいますが、彼はスターリンによって強制労働刑に処されています。作曲家であってもそういう運命を辿ることは珍しくない国だったのです。精神的にもかなり厳しい環境だったことは容易く想像できますが、ショスタコーヴィチはメンタルが強いのか弱いのかわからないところがあります。ヴィッサリオン・シュバリーンもガブリイル・ポポフも健康を害したり、アルコール依存症に苦しんだりするなかで、ショスタコーヴィチは追い込まれながらもしぶとく最後まで生き残りました。ひとつはっきりしていることは、ショスタコーヴィチの作曲技術はソビエトのなかで抜きん出たものだったということです。

沼尻 ショスタコーヴィチの書法は、マーラーと比べるとかなりシンプルです。けれども、シンプルなスコアから凄まじいエネルギーや得体の知れない妖気を放出することができるのは、ショスタコーヴィチの才能だと思います。ソビエトは楽器の質も良くなかったので、限られた条件のなか、どうしたら大きな演奏効果を得られるのか、ショスタコーヴィチはいつも頭を使って工夫していたのでしょう。ショスタコーヴィチの若い頃、スターリンが登場するまでは、レニングラードでもマーラーやヒンデミットの作品が頻繁に演奏されていたようです。そうした作曲家のスコアからショスタコーヴィチはオーケストレーションを学んだのかもしれません。

片山 ヒンデミットはソビエトでもよく演奏されていて、ムラヴィンスキーもレパートリーに加えていましたね。

沼尻 第12番は標題が付いた交響詩的な音楽ではありますが、体制迎合の作品と捉えると全てが空虚に聴こえてしまいます。しかし実際には、同じモチーフが執拗に繰り返されるなど、どこか異様な空気を纏っていて、本当にレーニンを賞賛しているのか疑わしいところがありますね。

首席チェロ奏者、上森祥平にも注目

片山 チェロ協奏曲第1番でソリストを務める、神奈川フィル首席チェロ奏者の上森祥平さんは素晴らしい演奏家ですね。私は上森さんが弾くJ.Sバッハやブリテンの無伴奏チェロ組曲を聴いたことがありますが、彼のブリテンの演奏から想像するに、ショスタコーヴィチとの相性も良いのではないかと思います。

沼尻 上森さんは首席ソロ・コンサートマスターの石田泰尚さんとともに神奈川フィルを背負っている演奏家です。齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞するなど、日本を代表するチェリストですし、今回彼の音楽を皆さまにご紹介できるのをとても嬉しく思っています。

片山 チェロ協奏曲第1番は、ホルンをはじめとするオーケストラとソリストの掛け合いがとても面白い作品です。オーケストラをソビエト政府、ソリストをショスタコーヴィチ自身に当てはめてみると、自由に動こうとするショスタコーヴィチをソビエト政府が抑えつけて、「ちゃんとしなさい!」と叱っているようにも聴こえます。上森さんと神奈川フィルのやりとりがどんなものになるのか、とても楽しみですね。

沼尻 2月にショスタコーヴィチの交響曲第10番を演奏したときは、ありがたいことにチケットが完売しました。神奈川フィルのショスタコーヴィチは継続しているプロジェクトですので、「カナフィルのショスタコーヴィチ」というべきサウンドをお楽しみいただけると思います。ぜひ横浜みなとみらいホールに足を運んでみてください。

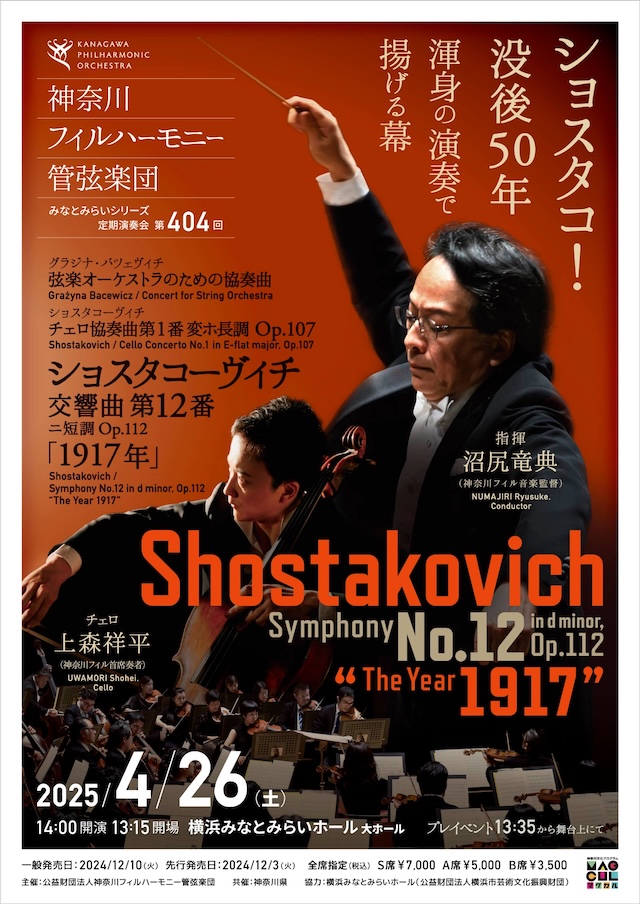

公演情報

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

みなとみらいシリーズ定期演奏会第404回2025年4月26日(土)14:00

横浜みなとみらいホール沼尻竜典(指揮)

上森祥平(チェロ)

神奈川フィルハーモニー管弦楽団グラジナ・バツェヴィチ:弦楽オーケストラのための協奏曲

ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番 変ホ長調 Op.107

ショスタコーヴィチ:交響曲第12番 ニ短調 Op.112《1917年》公演詳細:https://www.kanaphil.or.jp/concert/3373/

沼尻竜典

神奈川フィルハーモニー管弦楽団音楽監督。ベルリン留学中の1990年、ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝。以後、ロンドン響、モントリオール響、ベルリン・ドイツ響、ベルリン・コンツェルトハウス管、フランス放送フィル、トゥールーズ・キャピトル管、ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ響、シドニー響、チャイナ・フィル等、世界各国のオーケストラに客演を重ねる。国内外で数々のポストを歴任。ドイツではリューベック歌劇場音楽総監督を務め、オペラ公演、劇場専属のリューベック・フィルとのコンサートの双方において多くの名演を残した。ケルン歌劇場、バイエルン州立歌劇場、ベルリン・コーミッシェ・オーパー、バーゼル歌劇場、シドニー歌劇場等へも客演。16年間にわたって芸術監督を務めたびわ湖ホールでは、ミヒャエル・ハンペの新演出による《ニーベルングの指環》を含め、バイロイト祝祭劇場で上演されるワーグナー作曲の主要10作品をすべて指揮した。2014年には横浜みなとみらいホールの委嘱でオペラ《竹取物語》を作曲・初演、国内外で再演されている。2017年紫綬褒章受章。片山杜秀

1963年生まれ。音楽評論家、政治学者。慶應義塾大学法学部教授、水戸芸術館館長、三原芸術文化センター館長。著書に『音盤考現学』『音盤博物誌』(アルテスパブリッシング、2008年、吉田秀和賞・サントリー学芸賞)、『未完のファシズム』(新潮選書、2012年、司馬遼太郎賞)、『大楽必易』(新潮社、2024年、芸術選奨文部科学大臣賞)、『近代日本の右翼思想』(講談社選書メチエ、2007年)、『平成精神史』(幻冬舎新書、2018年)、『鬼子の歌』(講談社、2019年)、『尊皇攘夷』(新潮選書、2021年)、『11人の考える日本人』(文春新書、2023年)など。『朝日新聞』に「蛙鳴梟聴」、『週刊新潮』に「夏裘冬扇」を連載中。2013年からNHK FM『クラシックの迷宮』の構成と進行をつとめる。