東京二期会オペラ劇場《さまよえるオランダ人》

演出:深作健太

ゼンタ、その愛の意味を問い直す

text by 有馬慶

写真提供:公益財団法人東京二期会

cover photo by 寺司正彦

現実と乖離するワーグナーの価値観

東京二期会による『さまよえるオランダ人』を観た。

19世紀ヨーロッパを代表する芸術家リヒャルト・ワーグナーが、そのキャリアの前半で創作した傑作が『さまよえるオランダ人』である。過酷な運命を背負った男を純真な乙女が救う物語、狂気にも近い愛の形、番号オペラから脱却し途切れずに進む音楽、キャラクターや事物を象徴するライトモティーフ……ワーグナーの芸術を特徴づける要素の多くがすでに『さまよえるオランダ人』では完成している。また、上演時間は2時間半ほどであり、彼の作品としては短く、ワーグナー入門としても最適で、まさにワーグナーのエッセンスとも呼べる作品である。

しかし、私は『さまよえるオランダ人』を観るといつも強い違和感を覚える。それは単に音楽や歌詞が後年のものに比べて未熟だとか、彼の他の作品の方が優れているとか、そういうことを言いたいのではない。本作が持つ価値観が古いばかりか、ワーグナーの価値観が現実とあまりにも乖離していると思うからである。

「男を女が救う」という展開は、はっきり言って男性による一方的な願望の押し付けであり、都合の良い甘えである(ちなみに、この発展形が「ファム・ファタール」という概念であり、私が最も嫌うものである)。もちろん作曲当時は男性中心社会であり、こうした考え方に違和感はなかったのだろうが、それにしてもなぜ呪いを解く方法が純真な乙女による愛なのか、作品内で全く説明されないことは理解に苦しむ。そして、こうした男に都合の良い概念を受け入れるどころか嬉々として内面化してしまうゼンタというキャラクターには、深い闇を感じる。現代でも男性社会で生き抜くために男性化する女性がいるが、その強化版といった感じだ。

写真提供:公益財団法人東京二期会 撮影:寺司正彦

深作健太の演出について、私は東京二期会による『ダナエの愛』、『ローエングリン』、『フィデリオ』を観てきた。

これまでの深作の演出を一言で表現すると、素人が書いた小説である。細部の描写はやたら細かく、提示される情報量も多いが、大きなテーマやメッセージ性は希薄で、全体として何が言いたいのかよくわからない。例えば、『フィデリオ』ではベルリンの壁やパレスチナの分離壁といった「壁」をモティーフにしているが、連想ゲーム的にシーンを並べているだけで、各場面の連関性や全体としての統一性はない。また、映像や字幕を駆使して盛んに「自由」を訴えかけるが、かえって表面的に感じられ、政治家の演説のような嘘くささが漂っていた。深作の書いた文章や発言を読む限り、彼は熱心なオペラ・ファンであるようだが、結果として「やりたいこと、知っていることを全部詰め込んでみました」という素人臭いものに仕上がっているのだ。

そんなわけで、まったく期待していなかった東京二期会による『さまよえるオランダ人』であるが、結果的にはこのオペラが現代でも上演される意義を見出すことができた貴重な機会となった。

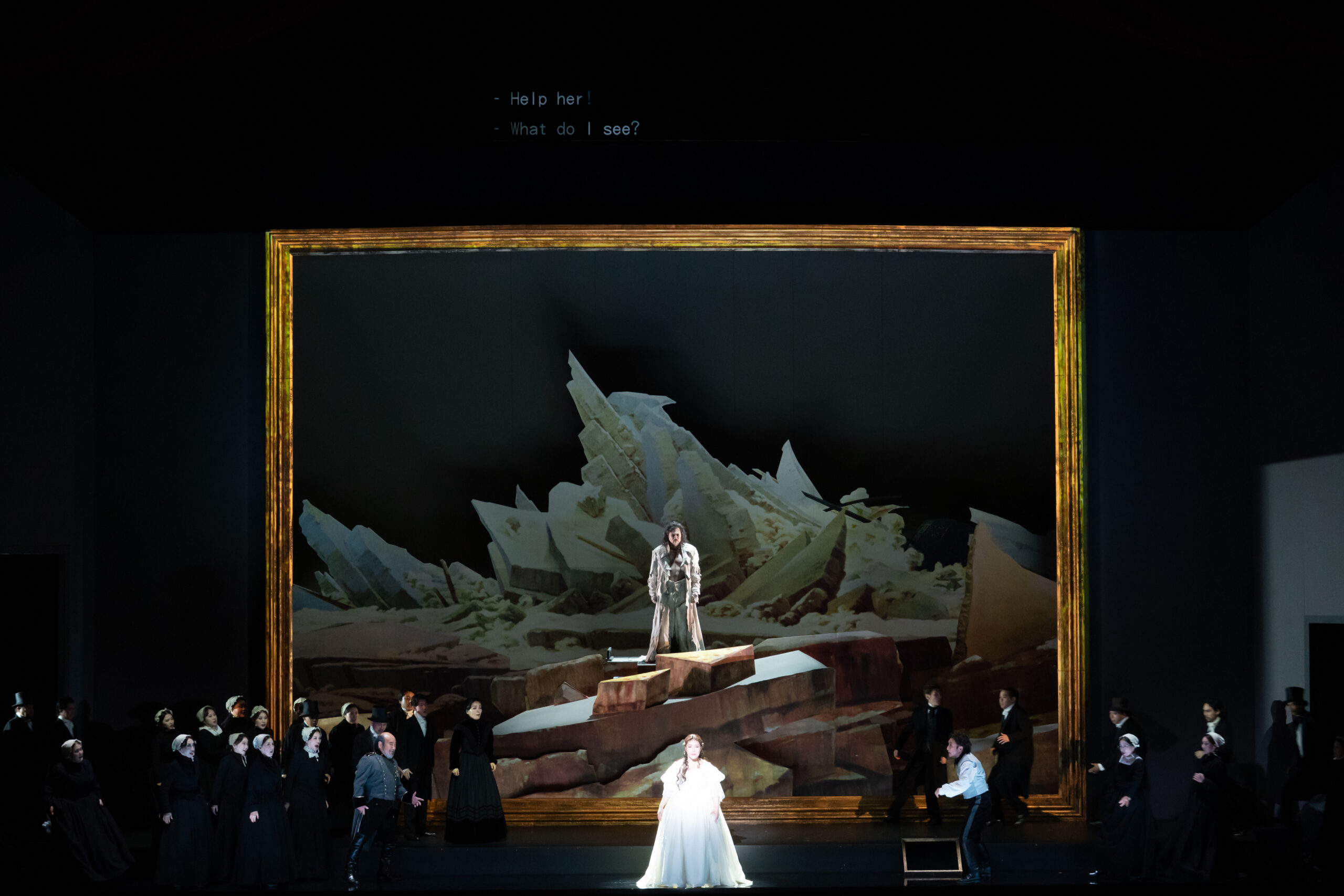

写真提供:公益財団法人東京二期会 撮影:寺司正彦

「人類愛」または「隣人愛」としてのゼンタの愛

深作の演出は、『フィデリオ』のときとは別人のようで、ずっとスマートなものに仕上がっていた。ドイツのロマン主義を代表する画家カスパー・ダーヴィト・フリードリヒによる『氷海』を背景とした舞台で、ゼンタは冒頭からこの絵を抱えており、物語の行く末を見つめている以外に大きな読み替えなどはなく、極めてオーソドックスな部類に入る。ゼンタが絵を抱えながらずっと舞台にいるのだって、あのハリー・クプファーがずっと前にバイロイトでやっていた。

たしかに、新しい発見や作品の再定義があったわけではない。あっと驚くような価値の転換や現代社会への切実なメッセージを提示してくれるペーター・コンヴィチュニーやカリスト・ビエイトといった演出家たちの足元にも及ばないだろう。ところが、私はあるシーンでハッとさせられたのである。

それは第3幕の前半で水夫たちが宴を催している最中にオランダ人の一行が現れるシーンである。水夫たちは燕尾服を着てグラスを片手に歌っていると、やおら客席から現代の普段着を着た人々が現れるのである。彼らは普段着というにはややみすぼらしく、大きな荷物を抱え、ライトで照らしながら不安そうに舞台へ上がる。彼らは「難民」なのである。たしかに行く当てもなくさまよい続ける人々とは、「難民」のことに違いない。こう定義すると、『さまよえるオランダ人』の物語が違って見えてくる。

ゼンタとは怪しげな伝説に心を囚われた狂った女ではなく、世界のどこかで理不尽に苦しんでいる人々を救いたいと願う人間なのである。ここで言う「愛」とは個人の「恋愛」を指すのではなく、「人類愛」または「隣人愛(アガペー)」に近いものであろう。ゼンタを笑う周囲やオランダ人を怖がる水夫たちといった群衆には、平和で安全な世界で何も知らずにいる私たちの姿が投影される。もちろんワーグナーも深作もこんなことは考えていないだろうが、こちらの方がよほど説得力があり、真実味がないだろうか。少なくとも、私は『さまよえるオランダ人』がこれからも上演される意義があるとしたら、この方向性だと思う。

写真提供:公益財団法人東京二期会 撮影:寺司正彦

上岡敏之の指揮についても述べておこう。恥ずかしながら、彼の演奏を生で聴いたのは今回が初めてである。

テンポはかなり遅い。特に第2幕冒頭の合唱は通常の倍はあろうかという遅さである。加えて、響きは透明感のある弦が主体となっており、金管は抑制されている。クリスティアン・ティーレマンあたりとはまったく逆のアプローチで、おそらく多くのオペラ・ファンやワグネリアンはフラストレーションが溜まったのではないだろうか。

しかし、こうして演奏されて見えてくるのが、『さまよえるオランダ人』が持つ「救済」のテーマの美しさである。本作は序曲や水夫の合唱をはじめ、何かと荒々しい部分ばかりが目立ってしまうが、ワーグナーの他の作品同様に浄化されるような「救済」も重要なモティーフである。それがよくわかるのが、第2幕の「ゼンタのバラード」。「オランダ人のモティーフ」と「救済のモティーフ」が交互に現れるシンプルな構成の歌だが、強烈な対比でもって徐々に熱を帯びながら、周囲も巻き込んでいく。ゼンタの強い思いが少しだけ人々を動かす瞬間である。そこに何か「希望」のようなものを感じた。

人間は既存のものに安住しがちである。その方が自分の頭で考える必要がなく、楽だからだろう。特に最近はその傾向が強く、やたらと「保守的」なものが好まれる。しかし、劇場は人々を楽しませるだけでなく、過去と現在が出会い、未来への展望が開けるという社会的な意味もある場所である。なぜ昔に作られたオペラがいまも上演される必要があるのか。もしあるとしたら原作通りや慣習通りのやり方で良いのか。こうしたことを作る側はもちろん、観る側も考えるべきだと思う。こうした「当たり前」のことをあらためて感じさせられた上演であった。

写真提供:公益財団法人東京二期会 撮影:寺司正彦

【東京二期会オペラ劇場《さまよえるオランダ人》Webサイト】

https://nikikai.jp/lineup/hollander2025/