<Review>

劇場の深化と成熟が生んだ〈聖金曜日の奇蹟〉

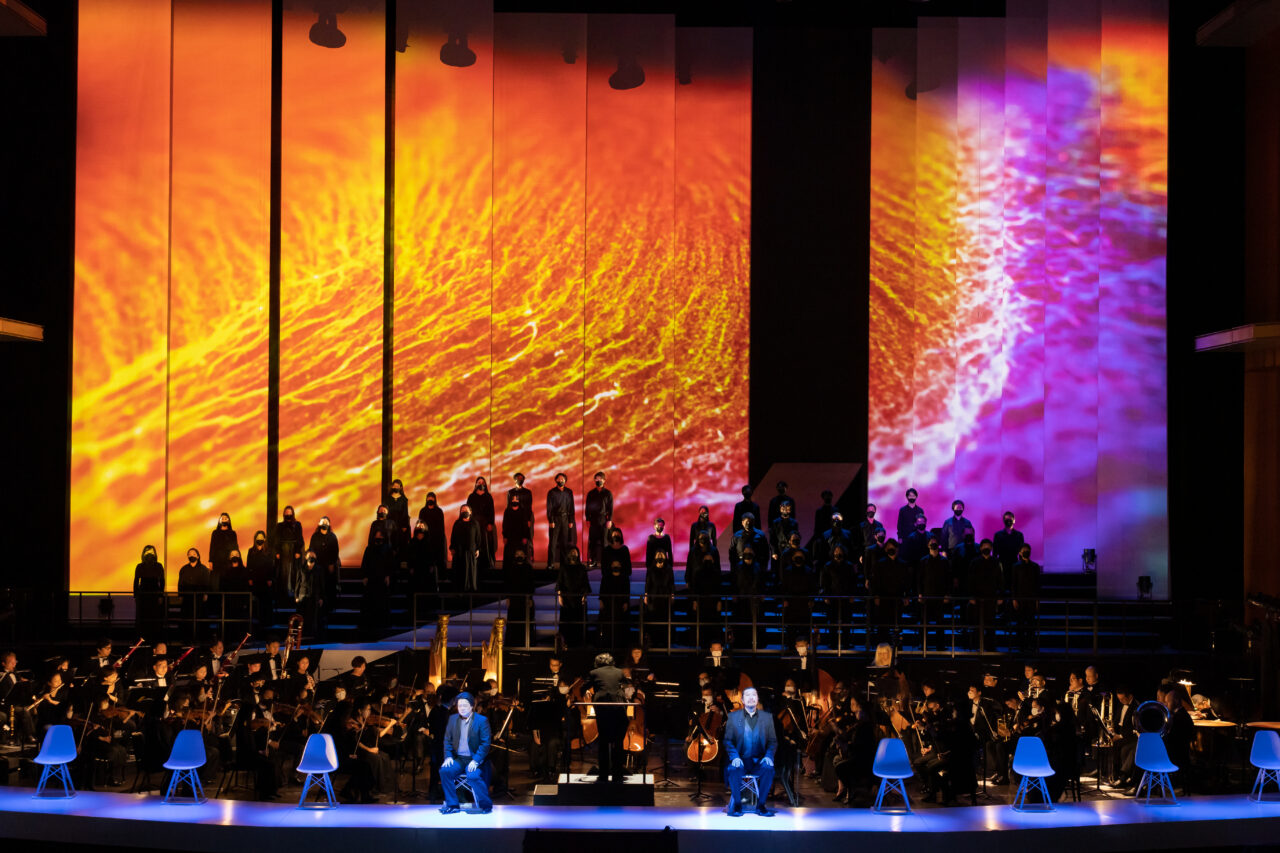

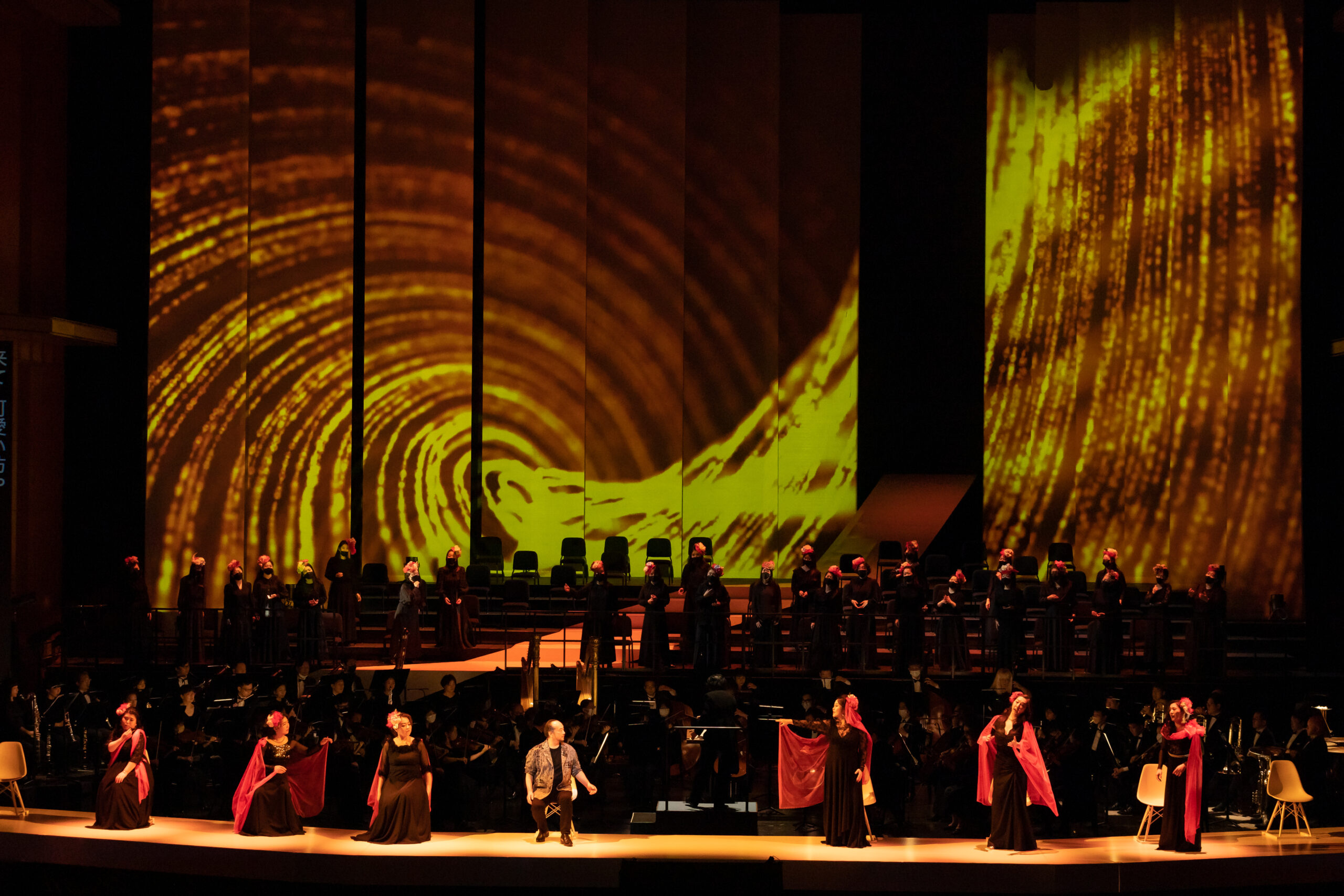

びわ湖ホール 舞台神聖祝典劇《パルジファル》

text by 八木宏之

cover photo 写真提供:びわ湖ホール

日本のワグネリアンの聖地

2007年に沼尻竜典が芸術監督に就任して以来、ひとつひとつ続けられてきたワーグナーの主要10作品の上演は、びわ湖ホールを日本のワグネリアンの聖地へと変貌させた。とりわけ2020年3月に行われた『ニーベルングの指環』第3夜《神々の黄昏》の無観客上演の配信は、全世界で41万ものアクセスを獲得し、社会に大きなインパクトを残した。コロナ禍における無観客配信の先駆けとなったこの《神々の黄昏》のプロダクションは菊池寛賞に輝き、沼尻とびわ湖ホールの創造性溢れる活動にはENEOS音楽賞とミュージック・ペンクラブ音楽賞が贈られた。

2022年3月、芸術監督の任期が残り1年となった沼尻は、ワーグナー最後の舞台作品《パルジファル》を取り上げた。私は3月6日の上演2日目を観た。1995年、新星日本交響楽団正指揮者時代に《ワルキューレ》第1幕を演奏会形式で指揮して以来、ワーグナーをレパートリーの中心に据えて取り組んできた沼尻だが、《パルジファル》の全幕を指揮するのは意外にも初めてとのことだ。今回の《パルジファル》は昨年3月の《ローエングリン》に引き続き、コロナ禍に即したセミ・ステージ形式での上演となった(構成:伊香修吾)。

「舞台神聖祝典劇」という重厚な呼び名を与えられた《パルジファル》のスコアは、ワーグナーがルートヴィヒ2世の援助のもと完成させた理想郷、バイロイト祝祭劇場の音響を想定して書かれたものだ。そのため作曲家の死後もワーグナー夫人のコジマによってバイロイト以外での上演が禁じられていた。バイロイト以外での初めての上演は1903年のニューヨークで、ベルヌ条約を批准していた国々ではワーグナーの著作権が切れる1913年まで《パルジファル》を上演できなかった。門外不出の作品となった《パルジファル》では、第1幕のあとに拍手とカーテンコールを行わない伝統があるなど(今日ではその伝統は廃れている)、ワーグナーの楽劇のなかでもカルト的な空気を纏っている。キリスト教の要素が色濃く、物語が聖金曜日(キリストが十字架にかけられた日)にクライマックスを迎えることから、ヨーロッパではイースターの時期に上演される演目となっている(この伝統は今日も健在だ)。

聖杯(最後の晩餐に用いられた杯)、聖槍(十字架上のキリストの脇腹を刺した槍)、聖杯と聖槍を守る騎士団、永遠の女性、純真無垢な愚者、人間の煩悩と罪、救済など、宗教的、哲学的なモチーフが数多く登場し、台本の多様な解釈が可能な《パルジファル》は、熱心なワグネリアン以外にはとっつきにくく感じられる作品だろう。《パルジファル》の宗教性は純粋なキリスト教によるものではなく、仏教世界とキリスト教世界をワーグナーが独自の視点で混ぜ合わせたものであり、一筋縄ではいかないものなのだ(この作品のあらすじを知りたい方はびわ湖ホールの公演ページに掲載の東条碩夫氏によるものをご参照いただきたい)。今では《パルジファル》が大好きな私も、大学4年生で初めて観たときには、その難解さに困惑し、物語の本質を理解できなかった。今でもこの作品を完全に理解したとは言えないだろう。死ぬまでにそう言える日が来るのかもわからない。遅筆の言い訳をするわけではないが、常にこの作品に対して畏怖の念が消えることはなく、《パルジファル》についてあれこれ考えたことを言語化するのは簡単ではなかった。

速いのに遅い《パルジファル》の成功例

しかし、そうした「教義」について難しく考えなくとも、《パルジファル》を楽しむことはできるのだ。ワーグナーが《パルジファル》のために書いた音楽は、ロジックやレトリックを超えて、聴くものを心理的なトランス状態に至らせる。ワーグナーのほかの楽劇に聴かれるような勇ましさや華麗さはほとんどなく、上演時間の大部分が静の世界である《パルジファル》にはどこか水墨画のような趣すらあり、それはまたワーグナー最期の地となったヴェネツィアの運河の揺らぎのようでもある。

音楽のそうした特徴ゆえに、《パルジファル》はまずなによりオーケストラが重要である。沼尻と京都市交響楽団は決して弛緩することなく、引き締まったテンポで音楽を運んでいくが、不思議なことに頭には実際のテンポよりもはるかにゆったりとした時間の流れが残る。物理的な時間の流れ(実際のテンポ)と、聴き手が体感する時間の流れのズレこそが、《パルジファル》の演奏において重要なものであり、今回のびわ湖ホールでの沼尻と京響の演奏はそれを高い次元で実現していた。こうした実際のテンポと体感するテンポの「良いズレ」がどんなものか知りたい方は、ピエール・ブーレーズが1970年にバイロイト音楽祭で《パルジファル》を指揮した際の録音を聴いてみて欲しい。ブーレーズによる《パルジファル》は史上最速の演奏のひとつだが、聴こえてくる音楽には速さを感じさせない。沼尻の《パルジファル》はブーレーズほど極端ではないものの、速いのに遅い演奏の成功例のひとつと言えるものだった。

この日の上演のハイライトもオーケストラによってもたらされた。第3幕の〈聖金曜日の奇蹟〉の場面に差し掛かると、音楽はそれまでとは一変して色彩的になり、幸福感に満たされていく。その変化に私はヴィム・ベンダース監督の映画『ベルリン・天使の詩』を思い起こした。ブルーノ・ガンツ演じる天使ダミエルが人間へと変わる瞬間、それまでモノクロの映像で描かれていたダミエルの視点がカラーへと切り替わる。この映画でもっとも心動かされる瞬間と同じ効果が、沼尻と京響からもたらされたのだ。

躍動する日本のワーグナー歌いたち

今回は長引くコロナ禍の影響によりオール日本人キャストでの上演となったが、この日本人キャストによる上演がむしろびわ湖ホールの劇場としての深化、さらには日本におけるワーグナー上演の成熟を強く印象付けることとなった。パルジファルの福井敬(10年前に私が初めて観た上演でこの役を歌っていたのも福井だった)、クンドリの田崎尚美、グルネマンツの斉木健詞、クリングゾルの友清崇、ティトゥレルの妻屋秀和など豊富な経験を持つ日本のワーグナー歌いたちのパフォーマンスは抜群の安定感を誇っていた。今回とりわけ心打たれたのは青山貴のアムフォルタスだった。自らの一瞬の気の緩みで深い傷を負い、果てしない痛みに苦しむアムフォルタスの後悔と絶望をときに生々しくリアリティを持って歌い上げた青山の存在があったからこそ、〈聖金曜日の奇蹟〉は真に迫るものとなったのだ。

マスク着用というコロナ禍のハンデを負いながら、それをまったく感じさせなかったびわ湖ホール声楽アンサンブルの健闘も讃えたい。合唱の大きな見せ場である第1幕の〈聖杯の儀式〉では、マスクのことなどすっかり忘れてしまうほどの力強く説得力を持った歌唱を聴かせ、日本各地からびわ湖ホールに集ったワグネリアンたちを魅了した。

京都から東京へと帰る新幹線のなかで、私はふと大学の学部時代に受けた『キリスト教概論』という講義のことを思い出した。日本語が驚くほど堪能なアメリカ人宣教師の教授による神学入門のような講義の冒頭、教授は「教会とはあなたたちが思う建築物のことではない」と語った。教授曰く、教会という言葉が指し示すものは、我々が「教会」という言葉からイメージする建物のなかで信じられている教義や、それを信じてそこに集う人々の営みそのものであるという。この日の《パルジファル》を観て、「教会」という言葉はそのまま「劇場」に置き換えられるのではないかと私は思った。1998年に開館したときには湖畔に建つ劇場を指していた「びわ湖ホール」という言葉も、今日ではそこで上演される作品、それらと向き合う音楽家とスタッフたち、そしてそこに集う聴衆のことを表すものになったのではないか。そんなことを考えたびわ湖の《パルジファル》体験であった。

【びわ湖ホール《パルジファル》Webページ】

https://www.biwako-hall.or.jp/performance/parsifal2022

【沼尻竜典とびわ湖ホールによるワーグナー完結編となる《ニュルンベルクのマイスタージンガー》(2023年3月)の詳細はこちらから】

https://www.biwako-hall.or.jp/performance/meistersinger2022