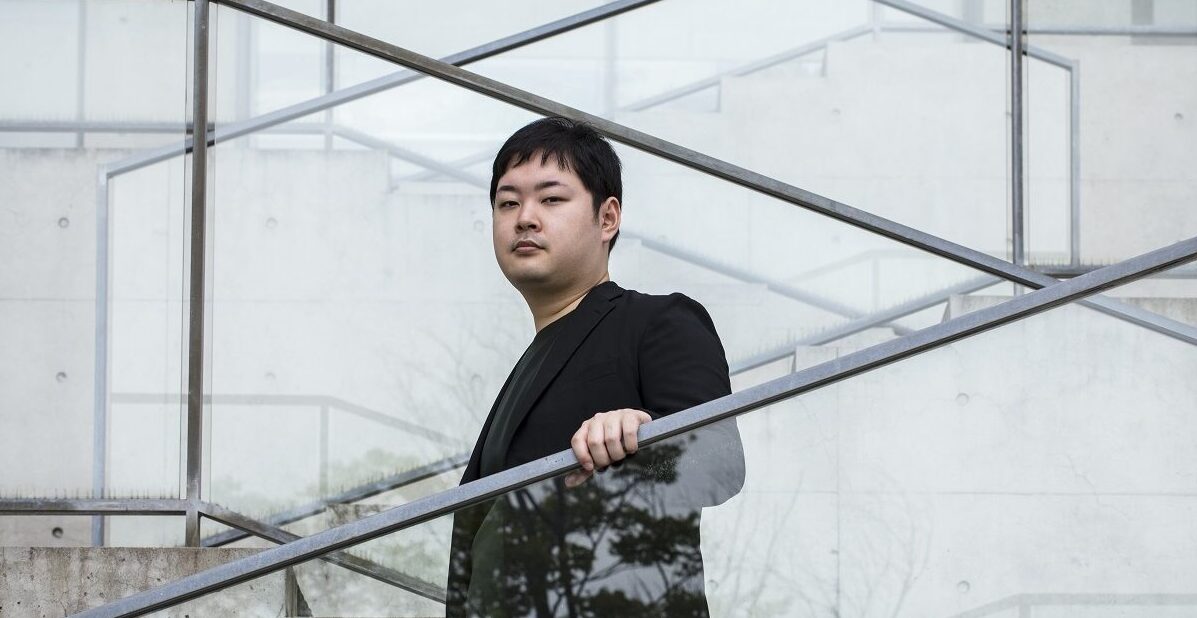

坂東祐大と考えるクラシック現在進行形

Vol.2 旋律を否定した先にあるもの

現代音楽からポップス、ドラマや映画の音楽まで幅広いフィールドで活躍する気鋭の作曲家、坂東祐大。Vol.2では、クラシックが終わったかもしれない今という時代のなかで、坂東が挑戦していきたいことを語ってもらった。

text by 原典子

cover photo by Shinryo Saeki

なにをもって「生きている」のか?

原 前回は「クラシックは終わった?!」という衝撃の結末でしたが……。

八木 「終わった可能性も考えに入れるべきでは?」と言っただけですよ。今回は逆に、終わっていないとしたら「生きているってなんだろう?」ということを考えたいなと。なにをもって「クラシックは生きている」と言えるのか。その基準がポピュラリティだとすると、もう厳しいですよね。

原 たしかに現在、クラシックがポピュラリティを獲得しているとは言えません。

八木 かといってポピュラリティではなく評価を基準とした場合、30年後ぐらいにならないと、今という時代の音楽に対する正当な評価は難しいという問題があると思うんです。ベルリオーズだって正確に理解されるのに50年ぐらいかかったわけですから。そういう意味でも、現在のクラシックが生きているのか、死んでいるのか、それを見定めるのは非常に困難ですよね。だからこそ考える意義があるのかもしれません。

坂東 でも僕は、作曲家がその死後評価されるというタームは、もう現代音楽にはそんなに簡単に訪れないと考えていて。現代音楽における作曲において、今は「楽譜」という形態だけが最終アウトプットではなくなっていますよね。マルチメディアの作品など、さまざまなテクノロジーを使ってリアライゼーションされてはじめて、作曲という行為が完了する作品もある。そういった作品は、録音や録画といった形でアーカイヴ化されない限り、後世には残りません。プロジェクトを立ち上げ、お金をかけてレコーディングや録画できるのは、残念ながらある程度アクティヴな活動をしているアーティストに限られてしまう。少なくとも作品をアーカイヴしない前提で活動する作曲家がのちのち発掘されるのは難しいのではないでしょうか。

八木 なるほど、シューマンがシューベルトの交響曲第8番《グレイト》を発見できたのは、楽譜に書かれていたからですものね。

坂東 そう、ある程度の人たちが読み解ける調性という枠のなかで、正当に評価できる楽譜という形で完結していたから。けれど、そこから大きく拡張した現在の音楽は、アーカイヴ化されない限り、存在さえしなかったことになってしまう。この流れは、今後もっと加速していくのではないでしょうか。

原 では、なにを基準に考えればよいのでしょう?

坂東 現代音楽において、作品をポピュラリティのみで評価することは乱暴だとも思います。ただし悲しいことに、日本の社会は残酷なまでにアーティストに知名度を求めます。遺憾ではありますが。高水準なキュレーションによって作品が演奏される機会を提供し、それらが批評され、アーカイヴできる風通しのよい組織や機関が実現できれば、それはさまざまな面で理想的なことだと思いますが、残念ながら今の日本社会でそれが容易に実現するとは思えません。フランスのSACEM(著作権協会)をモデルにして、仮にJASRACにそのようなことを求めようと思っても、おそらく不可能でしょう。また、評価軸をアカデミアでの実績に頼るというのもVol.1でお話ししたように違和感を覚えます。作曲は決して学術的な側面だけではないからです。この問題はより議論を深めて、一刻も早くさまざまな角度から実践をしていかなければならないのではないでしょうか。

原 これからの日本の音楽界の課題ですね。

坂東 また、コアな音楽リスナーではなく、一般大衆の目線で考えてみたときに、今の時代における「花形作曲家」とはなにか? といえば圧倒的に映画音楽の作曲家だと思います。日本において映画音楽の作曲家は知っているけど、今生きているクラシックや現代音楽の作曲家を知らないという人は世の中にたくさんいますよね。ジョン・ウィリアムズやハンス・ジマーは知っているけど、ピエール・ブーレーズやカールハインツ・シュトックハウゼンは知らないというのは、ごく普通の反応です。我々はジョン・ウィリアムズが、作曲家はもとより指揮者としてウィーン・フィルやベルリン・フィルにデビューする世界線に生きているわけです。余談ですが、自分自身の体験としていつも、クラシック、現代音楽の作曲家ですと自己紹介するときに、非常に説明することが難しいことが多くて。

原 うーん、やっぱりクラシックは終わってしまったのでしょうか……。

坂東 けれども、そんな状況に対して自分がやりたいのは、マスな映像音楽のなかでも歴としたアーティスト性、作家性が発揮できるということをきちんと示したい。それは武満徹さんや黛敏郎さんをはじめ、さまざまな現代音楽の作曲家の諸先輩方がなさってきたことですが、今はその流れがすっぱりなくなってしまったので、もう一度やりたいという思いがあります。またそこから足掛かりに、よりリスナーを芸術的なフィールドに引き込むことができれば、とも。タフな方法だとは思いますが。

捨てたもののなかに萌芽が

原 坂東さんは映画やドラマの音楽も手がけていらっしゃいますが、先ごろ話題になったドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』を見ていると、たしかに今おっしゃったことを実践されているように感じます。映像というフィールドで、現代音楽をポップにアップデートしているというか。

坂東 ありがとうございます。クラシックが持っているエッジのある感じというのは、まだまだ追求できるのではないかと考えています。僕自身、エッジのある音楽が好きなので。

原 エッジのある感じというのは、具体的にどんな?

坂東 そうですねえ、言語化したことがないので難しいのですが……すごく簡単な例で言うと、「ゆっくりで泣ける曲がクラシック」「とりあえず心地いい」みたいなものは全力で避けていこうと。なぜかジャンルのシンボルのようになっている要素を、とにかく全部外していきたいですね。

原 「心地よさ=快」を求めるポスト・クラシカルとは真逆の方向性ですね。

坂東 僕がポスト・クラシカルに興味を持てない理由かもしれません。大衆に受け入れられてきた部分のクラシックはもう十分やり尽くしたから、次のことをやった方がよくない? って。でも僕にとって「次のこと」というのは真新しい音楽ではなく、従来のクラシックのなかにありながら、ある時期から興味関心が薄らいでしまったもの、あるいは現代音楽が発展する途上で排除されてしまったものを拾い上げて、もう一度可能性を探求することなのかもしれません。そういったなかに、面白い萌芽がいっぱいあるのではないかとも思うんです。

声の可能性を追求したい

八木 現代音楽が発展する途上で排除してしまったものに、旋律(メロディ)がありますよね。それは声による歌だけでなく、器楽作品における旋律という意味においても。

坂東 それはおおいにあります。20世紀音楽において、調性を解体、再構築していった結果、旋律も排除されてしまったので、我々はそれを作り直すところからはじめなければなりません。それってとても大変で、いったん調性を解体してみたけど、ふたたび旋律を復活させようとしたとき、「こういうのがいいよね」という「解」を、まだ誰も見出せていないのではないでしょうか。しかも旋律というのは、ハーモニーとセットで考えるべきですから。

八木 音大で教えられるのは、和声や対位法を駆使して作曲するcomposition(コンポジション)。それだけではなくsongwriting(ソングライティング)の才能が必要なのかもしれません。

坂東 ただ歌心は、大学で教えられるものではないとも思います。和声や対位法が高いレベルでできても、メロディが書けるとは限らないですし。

原 そうすると結局、旋律を否定した先にある音楽はどこに行くのでしょう? ポスト・クラシカルのようなポピュラリティ路線を別にすると。

坂東 これは早々に結論を出せる話ではありませんが、少なくとも僕は、この先の10年ぐらいで、「歌」や「声」についていろいろ実験していきたいと考えているので、ぜひウォッチしていてください。と、とりあえずここで宣言しておきますね(笑)。

原 坂東さんご自身のレーベル「Yuta Bandoh Studio」の第一弾として先日リリースされた《ドレミのうた / Do Re Mi》は、もしかしてそのスタート?

坂東 そういうイメージです。声を使ってあらゆることをやってみるというのを、1年に1作ぐらいのペースで、セルフワークとして発表していきたいと考えていて。《ドレミのうた》では器楽的なアプローチで、楽器として声を使っていますが、究極的な「歌による器楽」から純粋な「歌」まで、いろいろな可能性を追求していきたいと思っています。パレットの上に声のグラデーションを全部作って、どこまでできるかを片っ端から試したら、そこから見えるものがあるのではないかと。

原 究極の「歌」ってどんなのでしょう?

坂東 それは僕も分からないんです。「迷ったら民族音楽を勉強しなさい」とはジェラール・グリゼーが言っていたそうですが、決してひとりで導き出せる解ではないので、過去の蓄積を借りるという。あるいは何周も回って、シンプルに歌と伴奏とかでも面白いかもしれません。楽器の音より人間の声の方が説得力があるのではないか? という問いに対して、「そんなことはない」「ケースバイケースだ」「やっぱりそうだ」という三択の答えがあるとして、自分のなかで納得できる結論を出しておきたいんですよね。

原 楽しみにしています。

――次回は多方面で活躍する坂東さんの頭の中に迫ります。お楽しみに!