《身近なホールのクラシック》の作り方

地域の公共ホールのあり方を考える

text by 原典子

FREUDEでもたびたび紹介してきた箕面市立メイプルホール(大阪府)の名物シリーズ《身近なホールのクラシック》。坂入健司郎と大阪交響楽団のブラームス交響曲全曲演奏会、アンソニー・ロマニウクのソロ・リサイタル、布施砂丘彦の『箕面おんがく批評塾』など、東京でも体験できないような“攻めた”企画で熱い注目を集めている。

今回は、《身近なホールのクラシック》の仕掛け人である公益財団法人箕面市メイプル文化財団芸術創造セクションマネージャーの和田大資氏に、どのようなことを考えて企画を立てているのか話を聞いた。そこには、昨今ますます大きな課題になっている「地方都市における公共ホールのあり方」を考えるためのヒントがたくさん詰まっているように思う。

友だち500人作ろう、がスタート地点

――箕面市立メイプルホールは「市立」とあるように公立のホールですよね。

「はい、公益財団法人箕面市メイプル文化財団が指定管理者として管理している文化施設になります」

――各地の公共ホールの事業内容を見ると、地域住民に親しまれる公共施設としての顔と、最先端の文化芸術を届ける発信基地としての顔、その両面のバランスがうまくとれているホールは多くないように感じます。つまり、親子向けコンサートや高齢者施設へのアウトリーチといった地域住民のための事業と、国内外の一流の音楽家を呼んでコンサートを主催するといった文化芸術振興のための事業との間に大きな乖離があるような。その点、《身近なホールのクラシック》は両面のバランスが絶妙で、相乗効果を生み出している稀有な例ではないでしょうか。

「ありがとうございます。《身近なホールのクラシック》は箕面に住む地元の方々が足を運んでくださり、同時に、大阪や東京の熱心な音楽ファンの皆さまからもご注目いただけて、とても嬉しいです。

公共ホールとひとくちに言ってもさまざまな規模のものがありますが、やはり1,500〜2,000席の大ホールで公演を主催するとなると、確実に集客の見込まれるビッグネームにならざるを得ないのではないでしょうか。結果、金太郎飴のように日本全国どこでも聴ける公演ばかりのラインナップになってしまう。一方で、どこのホールも教育機関や福祉施設に音楽を届けるアウトリーチ活動を積極的に行なっていますが、そうやって地域住民と個別に関係性を築いていく事業と、効率よく集客してホールを運用していく事業が、おっしゃるように乖離してしまっているのが現状だと思います。

その点、メイプルホールは500席という中規模のホールであることがひとつのポイントで、エッジのきいた公演にも挑戦できる大きさであること。また、箕面市メイプル文化財団は、メイプルホール以外にも箕面市内で複数の拠点(箕面市立市民会館と3つの生涯学習センター)を運営していることで、地域の方々との接点が多いのもポイントです。それによって、“地域住民”と“文化芸術”の双方のバランスをとりやすい環境にあるのではないかと」

――なるほど。メイプルホールの規模と体制に合っている企画だと。

「《身近なホールのクラシック》をスタートしたとき、私自身が友だちを500人作ろうと考えたんです。“和田が勧めるコンサートだから行ってみよう”と思ってくれる友だちを500人作ったら、500席のホールはつねに完売だなって(笑)」

――それは面白い発想ですね。

「私のことを信頼してくださる500人のお客さまに対して、“私はこのアーティストは素晴らしいと思うから、ぜひ聴いてください”というプレゼンテーションをしていく。それが《身近なホールのクラシック》のアイデアの原点でした」

街の大きさと公共ホールの関係性

――友だち500人は決して不可能な数ではないと思いますが、現状いかがですか?

「まだ500人には達していないですね。ただ、先ほどお話したように、我々の仕事はホール以外でもお客さまとのコンタクトポイントがたくさんあります。たとえば大都市のホールでは主催事業と貸館事業の担当者は別ですが、我々は貸館も担当しているので、ホールを借りてピアノの発表会をする方々や、合唱の練習で生涯学習センターを訪れる方々とも日常的に接点があるんです」

――箕面市の方々は、普段から和田さんたちメイプル文化財団のスタッフと顔を合わせる機会がたくさんあるのですね!

「そうですね、我々の業務の多くはこうした施設管理や生涯学習講座に関連したものになります。生涯学習講座には音楽だけでなく、古典文学や園芸、ヨガや健康体操などいろいろなコースがありますし、さらに60歳以上の高齢者を対象とした『箕面シニア塾』という講座もあります。スポーツコースと文化・健康コース、合わせて30講座にもなる超人気企画なんですよ。こうした講座に通う方々とも積極的にコミュニケーションをとって、顔の見えるお客さまを増やしていけたらと思っています」

――たしかに、ヨガの講座に通っていた人が、生涯学習センターで《身近なホールのクラシック》のポスターを見て興味を持って、コンサートに足を運ぶといった出会いもあるかもしれません。

「まさに、そういった流れが理想ですし、市民の皆さんの日常生活のなかに文化や芸術を浸透させることができたらと思いながら、丁寧なサービスを心がけています。音楽に接点のない方々、音楽というサークルの外に対しても働きかけていきたいですね」

――お話を伺っていると、大都市の大きなホールではなく、地元に密着した、地域のホールだからこそできることがたくさんあるように思います。

「私はこれまで、さまざまな規模の街での仕事を経験してきました。以前働いていた日本フィルハーモニー交響楽団の拠点である東京都杉並区は人口50万人以上、京都市音楽芸術文化振興財団のある京都市は140万人以上、そして現在働いている箕面市は14万人程度。そのなかで感じたのは、地域密着型のお客さまとのコミュニケーションが成立するのは人口50万人までかなということです。100万人以上になると、あまりにも大きすぎて、お客さまの姿が掴めません。

そういう意味で、街の大きさと、我々の仕事との密接な関係性というものは、つねに意識しています。人口14万人の箕面という街に合ったやり方を考えていかなければと」

地元に愛されるセレクトショップでありたい

――それにしても、《身近なホールのクラシック》のラインナップは“攻めた”企画が多いですよね。必ずしも、お茶の間まで名前が浸透している人気アーティストというわけではありません。地元の方々に、そういった公演に足を運んでもらうために意識していることはありますか?

「先ほど友だち500人の話をしましたが、私はいつもコンサートに来てくださる常連のお客さま、ひとりひとりの顔を具体的に思い浮かべながら企画を考えています。陶芸サークルに通っている○○さん、合唱団に入っている○○さん、オーケストラが好きな○○さんといった具合に」

――○○さんならこの公演に興味をもってくれるだろう、○○さんならこのアーティストの魅力をわかってくれるだろうと。それだけ和田さんがお客さまを信頼しているということですよね。

「お客さまを信頼し、信頼されたいという思いですね。“わかってもらいたい”という気持ちよりも、まずは自分が“絶対にこれ良いよ”と自信をもって言えるものを提供したいという気持ちの方が強いかもしれません。友だちに“この映画すごい良かったから観てみてよ”“この本面白かったから読んでみてよ”と勧める感覚に近いです」

――まだ友だち500人までは達していないということでしたが、信頼関係があったとしても、実際に“集客=数値的な結果”に結びつけるのに苦労することもあるのでは?

「公共ホールはだいたい客席の7割が埋まることを前提に予算を組んでいるところが多いですが、メイプルホールでも7割に満たない公演はあります。けれど、たとえば企画した公演が新聞やwebメディアの記事に取り上げられて、遠く離れた地の音楽ファンにメイプルホールの存在を知ってもらえたり、箕面に興味を持ってもらえたりすることで、我々の目的はある程度果たされているとも思うのです。

箕面市メイプル文化財団の定款には、“主体的な文化活動の展開により、市民文化の高揚を図り、もつて市民の文化活動の推進に寄与することを目的とする”と明記されており、そのなかには市内で鑑賞する機会が少ない公演、独自性の高い芸術を提供するミッションも含まれます。そう考えると、やはり金太郎飴のような公演ばかりにはしたくないなと」

――あくまで基本に忠実に、それを着実に実行していくことが大事だとわかりました。

「メイプルホールの公演について言えば、リサイタル、室内楽、オーケストラという3つの形態を1年間かけて地域住民の皆さまに提供したいと考えています。限られた公演数のなかで、どれだけバリエーションを出せるかが考えどころ。それでいて、1本の軸が通っているのが理想です。

言ってみれば、うちは小さなセレクトショップだと思っているんです。なんでも揃う巨大な百貨店ではなく、品数は少ないけれど、あちこちから集められたユニークな品が置いてあって、それでいてお店全体のテイストは統一されているというような」

――店主のこだわりがあまりに強すぎると入りにくいお店になってしまいますが、《身近なホールのクラシック》は入りやすいオープンな雰囲気も魅力ですね。

「それは地元に愛される店を目指しているからでしょう。地元で人気の名店がミシュランで星をとって、遠方からもお客さんが駆けつける、そんな流れができたら素敵ですね」

後進育成の要は“段取り”

――ここまでお話を伺って、和田さんのようなプロデューサーを、今後どう育てていくかに公共ホールの未来がかかっているように思いました。今、全国の公共ホールでは人材不足が叫ばれていますが、メイプルホールの取り組みを持続可能なものにしていくために、和田さんが考えていらっしゃることをお聞かせください。

「私は音楽の仕事に就く前、新卒で百貨店の伊勢丹に就職しました。そこではバイヤーのための完璧なマニュアル――商品の選び方、仕入れ方からヒット商品の作り方に至るまで――が整備され、組織の末端まで企業理念が浸透するシステムになっていました。公共ホールで働く人材を確保するためには、もちろん待遇面での改善や負担の軽減なども必要だと思いますが、誰もがプロデューサーになれるシステムを整えることも、ひとつの手段ではないでしょうか」

――特別な知識や経験をもった人の力だけに頼らず、組織の営みを持続可能なものにできると。

「実際のところ、公演を制作する事務方の仕事は“段取り”が大きな部分を占めています。予算計画を立て、アーティストをブッキングし、チラシを作って宣伝し、舞台スタッフを手配し、コンサート当日にお客さまをお迎えする。そうした一連の流れをスムーズに、誰もが気持ちよく仕事できるよう“段取り”するのが我々の仕事。そこには音楽に関係ない、一般企業における仕事と共通する部分が多くあると私は思っています。

私の仕事は、この“段取り”を繰り返しOJT(実務をとおして知識やスキルを身につける人材育成の手法)することで後進を育てること。あとは自然と道ができていくのではないかと。どんな公演を作っていくかは、それぞれのプロデューサーが考えることであって、人材育成においてはあまり重要ではありません」

――“段取り”という基本をしっかり体得した人材を育てることで、公演の質もおのずと担保されていくと。

「言葉にするのは難しいのですが、私自身、この仕事をしていて、人が人を呼んで、道が開けていく感覚というものを幾度となく経験してきました。スタッフもお客さまも、その公演に関わった人すべてがハッピーであれば、必ず次へとつながる企画へと発展していくと思うんです。それができれば、もう立派なプロデューサーですね」

――なるほど。たくさんのヒントが詰まったお話をありがとうございました。《身近なホールのクラシック》の今後の展開をますます楽しみにしています!

和田大資 Taisuke Wada

1977年神戸生まれ。兵庫県立神戸高等学校、同志社大学文学部美学及び芸術学専攻卒業。伊勢丹を経て日本フィルハーモニー交響楽団へ転職。広報宣伝、営業、企画制作を担当。2012年帰郷。京都市音楽芸術文化振興財団にて京都会館再整備、京都コンサートホール自主事業を担当。2015年より箕面市メイプル文化財団に勤務。2020年4月より(同)芸術創造セクションマネージャー。

公演情報

次回の《身近なホールのクラシック》は……

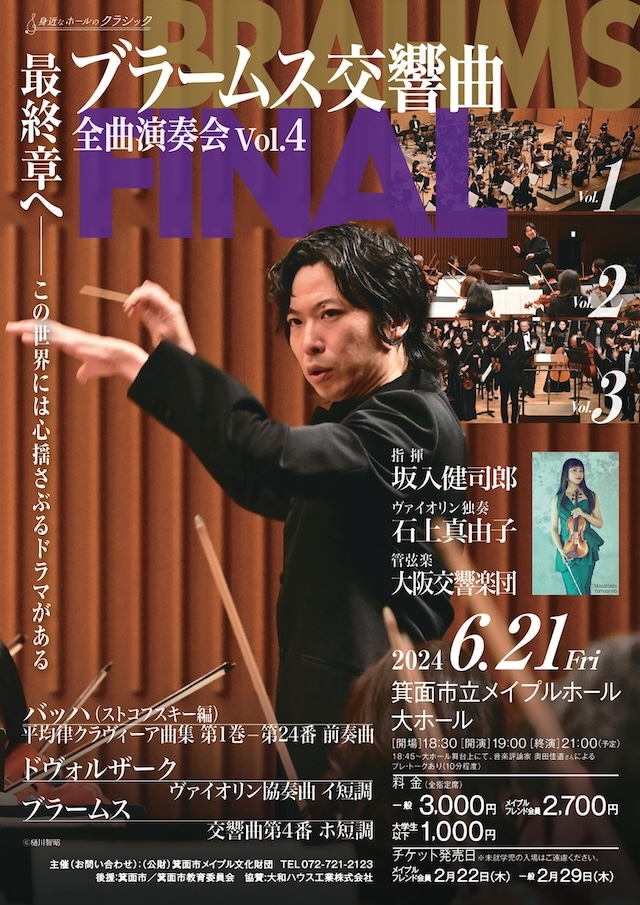

進境著しい気鋭の指揮者坂入健司郎といぶし銀の熟成された音をもつ大阪交響楽団

箕面で生まれた名コンビを聴き逃すな!

《身近なホールのクラシック》ブラームス交響曲全曲演奏会Vol.4 ファイナル

2024年6月21日(金)19:00

箕面市立メイプルホール 大ホール指揮:坂入健司郎

ヴァイオリン:石上真由子

管弦楽:大阪交響楽団バッハ(ストコフスキー編):平均律クラヴィーア曲集第1巻〜第24番前奏曲

ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲

ブラームス:交響曲第4番公演詳細:https://minoh-bunka.com/2024/01/21/20240621-brahms-symphonies/